수목원&정원

희귀식물이자 한국 특산식물인 물들메나무

이번 웹진에서는 희귀식물이면서 한국 특산식물에 해당하는 물들메나무에 대한 연구결과와 앞으로의 보전 방안을 소개하고자 합니다.

생물다양성은 다양한 교란요인으로부터 매년 소실되는 종이 증가하는 추세로, 생물다양성 보전을 위한 다양한 보전 활동들이 세계 각국에서 진행되고 있습니다.

이러한 보전 활동의 일환으로 적색목록(Red List)은

IUCN(International Union for Conservation of Nature, 세계자연보전연맹)에서 생물종의 멸종위협에 대하여

지구적 수준에서 생물다양성 건강 상태를 나타내는 중요한 지표입니다.

국립수목원에서는 IUCN의 평가 기준을 근거로 2008년 최초로 희귀식물 571종을 평가하였으며,

이후 2021년 나고야에서 개최된 생물다양성협약(CBD)의 16개 목표 중 target 2

‘보전 활동 지원을 위해 알려진 모든 식물에 대한 보전 지위(conservation status) 평가’를 달성하기 위해

자생식물 중 2,522분류군에 대한 평가를 수행하였습니다(국립수목원 2008; 2021).

특산식물(Endemic plant)은 특정한 지역에 분포하는 식물로 그 범위는 일반적으로 국가적 범위 수준을 의미하고 있습니다.

우리나라에는 2024년도를 기준으로 총 380분류군이 알려져 있습니다(국립수목원 2024).

Red List 취약(Vulnerable) 범주면서, 특산식물인 물들메나무는 물푸레나무과(Oleaceae Hoffmanns. & Link)

물푸레나무속(Fraxinus Tourn. ex L.)에 속하는 식물로 우리나라에서는

물들메나무(F. chiisanensis Nakai), 들메나무(F. mandshurica Rupr.), 물푸레나무(F. rhynchophylla Hance),

쇠물푸레나무(F. sieboldiana Blume)가 자생하고 있습니다(민웅기, 정정일, 장진성 2001).

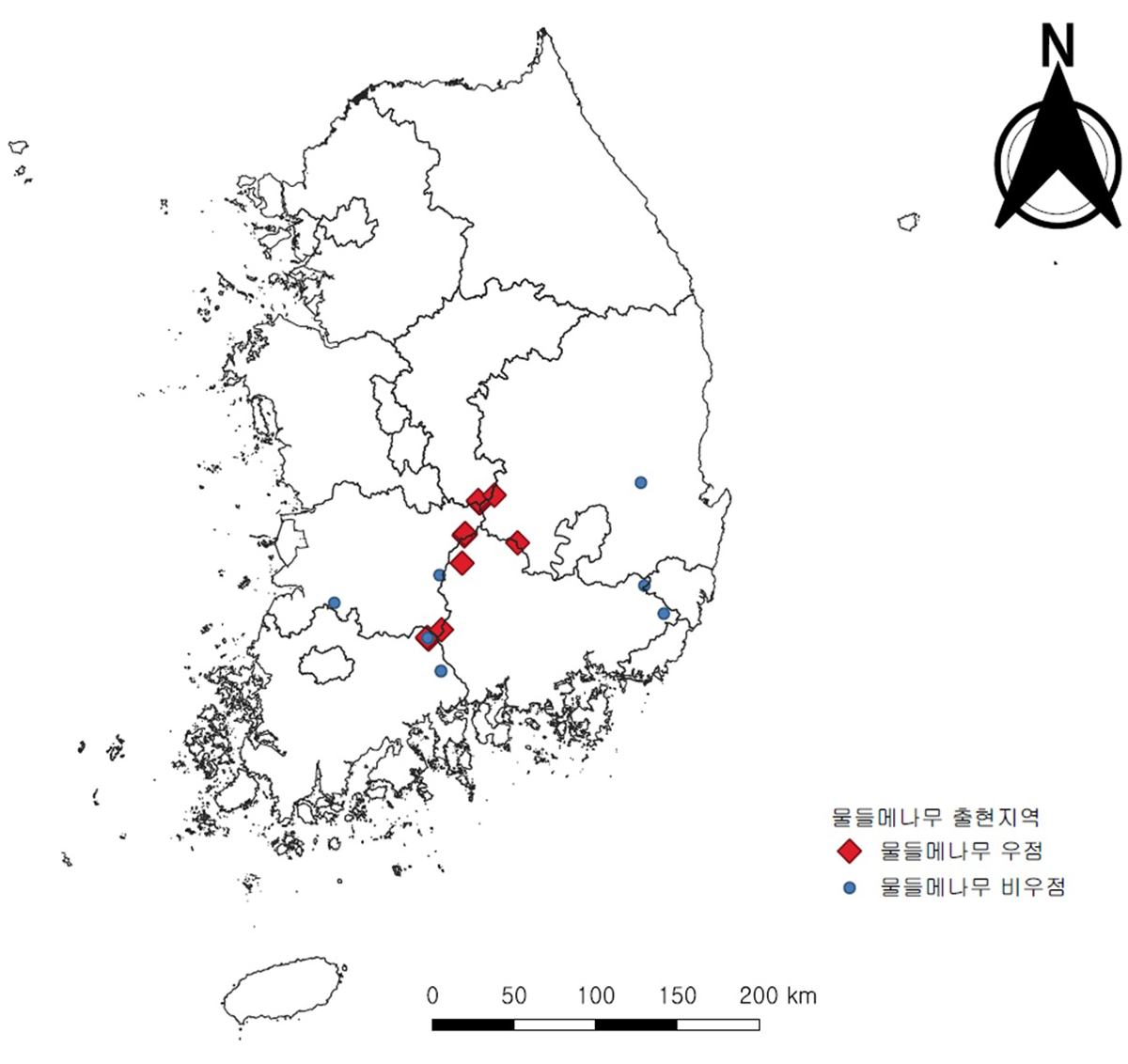

◈ 물들메나무의 분포 양상

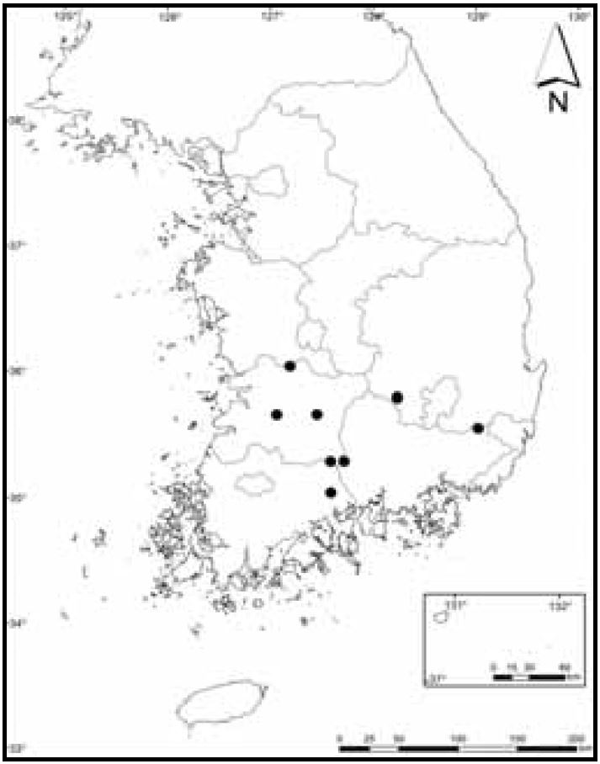

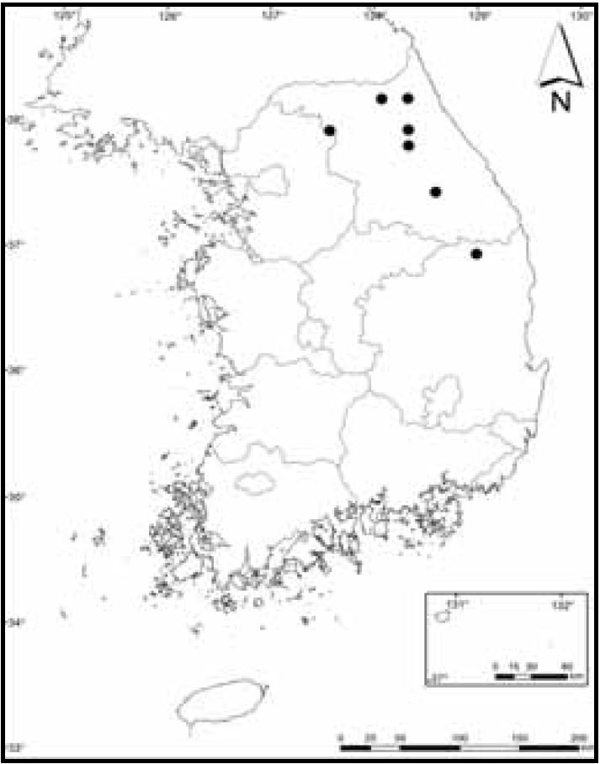

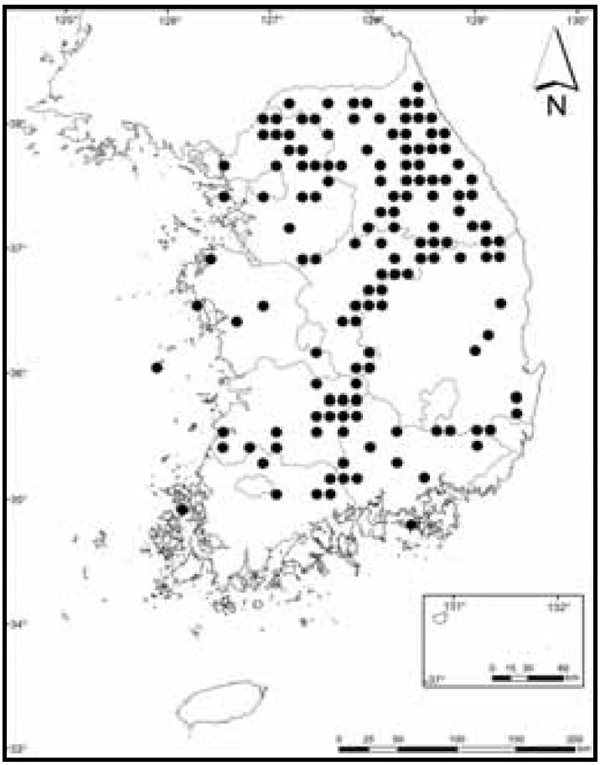

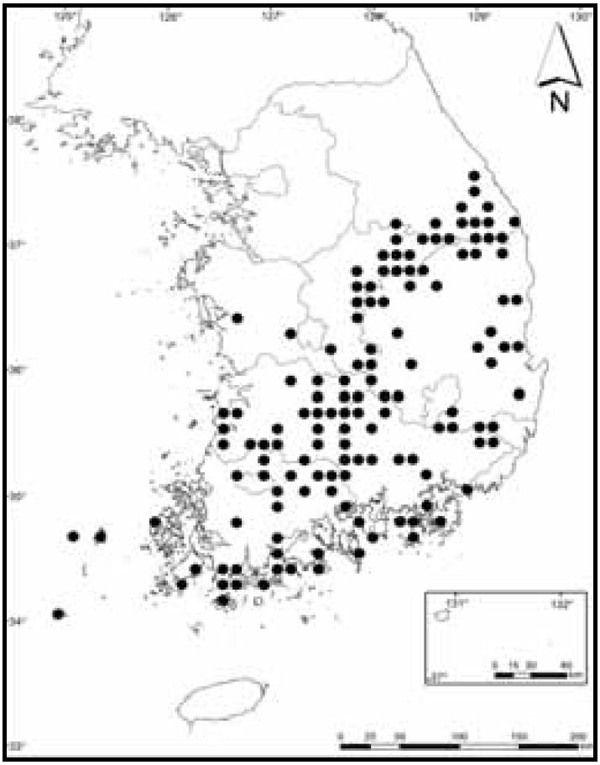

물푸레나무속에 속하는 각 분류군들의 국내 분포 양상은 다음과 같습니다.

물들메나무는 충청북도 민주지산을 기준으로 남쪽에서 주로 분포하고, 들메나무는 강원특별자치도 백두대간을 중심으로 전라북도 덕유산까지 분포하고 있습니다.

물푸레나무와 쇠물푸레나무는 특정 지역에 집중되지 않고 한국 전역에서 고른 분포 양상을 보입니다(그림 1. 민웅기, 정정일, 장진성 2001).

그림 1. 우리나라 물푸레나무속 분포(국립수목원 2016)

◈ 물들메나무에 대한 생태학적 연구 현황

현재까지 물들메나무는 민주지산 이남으로 분포하는 것으로 분포 정보가 알려져 있고,

생태적인 연구는 지리산과 민주지산에서 이루어졌습니다(권재환 2014; 최동석, 안지영, 오충현 2021).

하지만 한국 전역을 아우르는 생태적 연구는 아직까지 수행되지 못하였는데,

국립수목원에서는 기존의 연구 결과와 최근까지 수집된 현장 조사자료를 바탕으로

우리나라에서 출현하는 모든 물들메나무에 대한 전반을 대상으로 연구를 수행하였습니다.

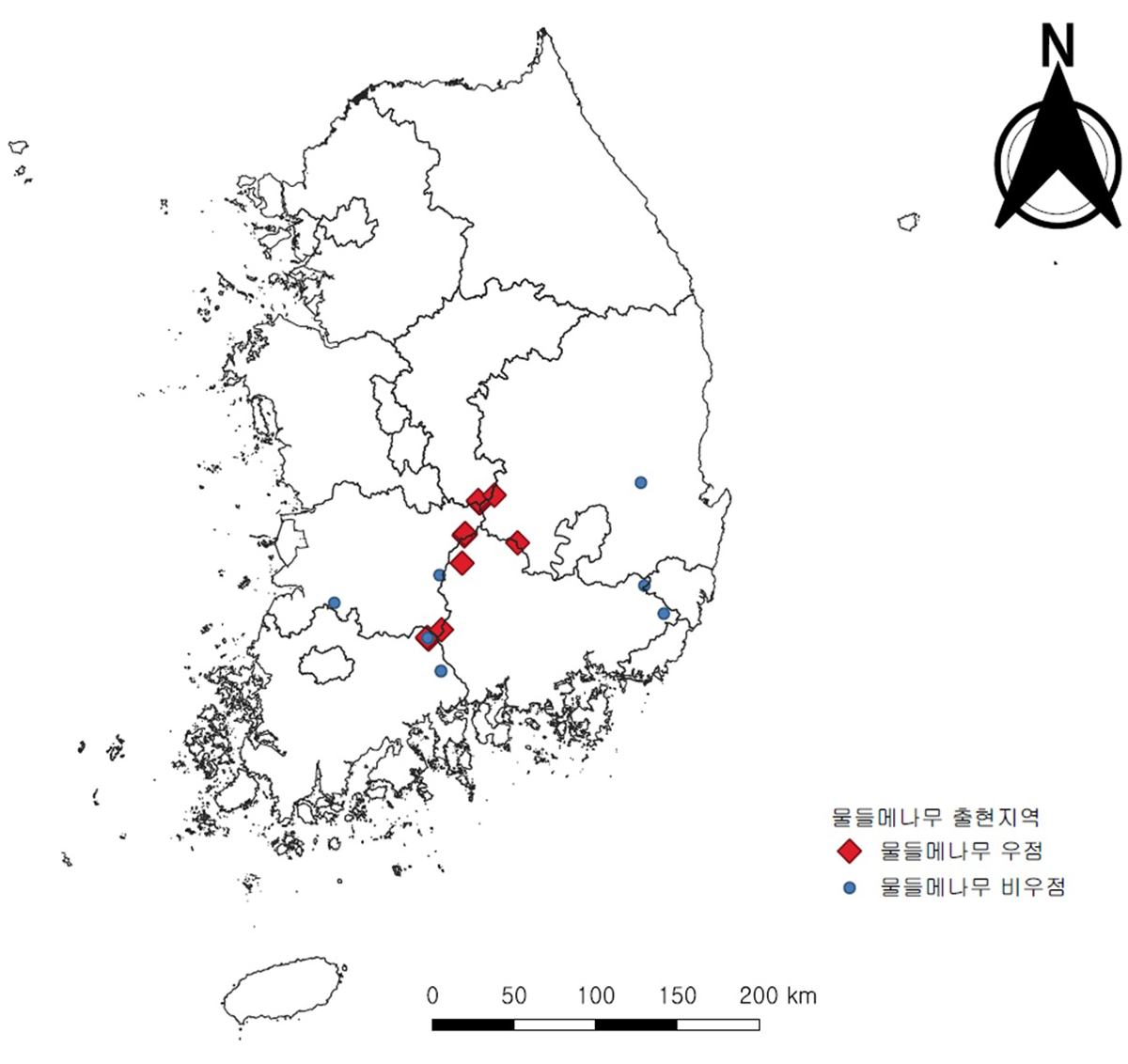

◈ 물들메나무 출현 지역

현장 조사로부터 물들메나무는 총 12개 지역에서 출현이 확인되었고(표 1, 그림 2), 28개의 조사구를 설치하여 식생조사를 수행하였습니다.

조사 결과 물들메나무가 우점하는 조사구는 19개,

물들메나무가 우점하지 않고 다른 교목수종(신갈나무, 까치박달, 고로쇠나무, 들메나무)이 우점하는 조사구는 9개로 확인되었습니다.

표 1. 물들메나무 출현 지역 및 환경정보

| 산지명 |

지역 |

평균기온(℃) |

평균강수량(㎜) |

우점여부 |

| 지리산 |

전라남도 구례군,

전라북도 남원시 |

8.1 |

1,876 |

우점/비우점 |

| 덕유산 |

전라북도 무주군 |

9.8 |

1,415 |

우점 |

| 민주지산 |

충청북도 영동군 |

9.8 |

1,415 |

우점 |

| 가야산 |

경상북도 성주군 |

9.5 |

1,453 |

우점 |

| 기백산 |

경상남도 함양군 |

11.8 |

1,398 |

우점 |

| 황악산 |

경상북도 김천시 |

11.9 |

1,185 |

우점 |

| 내장산 |

전라북도 정읍시 |

12.5 |

1,503 |

비우점 |

| 백운산 |

전라남도 광양시 |

11.7 |

2,084 |

비우점 |

| 보현산 |

경상북도 영천시 |

12.3 |

988 |

비우점 |

| 장안산 |

전라북도 장수군 |

11.0 |

1,482 |

비우점 |

| 천성산 |

경상남도 양산시 |

14.1 |

1,401 |

비우점 |

| 천황산 |

경상남도 밀양시 |

13.3 |

1,223 |

비우점 |

|

전 지역 평균값 |

11.3 |

1,452

|

|

그림 2. 현장 조사 기반 한국 내 물들메나무 분포 현황

◈ 물들메나무 출현 지역의 생육 환경조건

물들메나무가 출현한 지역의 평균기온은 11.3℃, 평균강수량은 1,452㎜로 나타났습니다(기상청 2024).

기상청 기후자료 값은 지역별로 차이를 보이지만, 전반적으로 600m 이상의 고도에서 출현하여 단열감률(adiabatic lapse rate)을 고려 한다면,

실제 기온은 약 10℃ 이하일 것으로 판단되었습니다.

생육 입지는 산지 계곡 서식처를 중심으로 하여, 습윤한 능선부까지도 출현하는 것을 확인하였습니다.

해발고도 평균 653m, 암석노출도 평균 62.2%, 토양노출도 평균 25.6%로, 지면은 암석 파편(boulder)이 산재하는 특징을 보이며(그림 3),

높은 암석노출로 인해 토양노출이 비교적 낮은 특징을 보였습니다.

사면방향은 비교적 습윤한 북사면에서 주로 출현하였습니다.

한국 식생기후도(조용찬 외 2020)를 기준으로 냉온대 온대북부 낙엽활엽수림대로 확인되어 다소 한랭한 기후 특성을 보였습니다.

그림 3. 물들메나무 조사구 전경과 숲 바닥의 암석 파편

◈ 물들메나무 조사구 내 출현종 현황

물들메나무 출현 조사구에서 확인된 종은 61과 115속 139종 1아종 11변종 4품종으로 총 155분류군으로, 조사구 당 평균 23.3분류군이 확인되었습니다.

숲구조는 4층의 층구조를 나타내고 있었으며,

교목층 높이 평균 19.9m, 식피율 평균 69%, 아교목층 높이 평균 9.5m, 식피율 평균 30%, 관목층 높이 평균 3.1m,

식피율 평균 26%, 초본층 높이 평균 0.8m, 식피율 평균 44%를 보였습니다.

조사구에서 출현한 종들의 출현 횟수와 식피율 기준으로 이를 수치화하였을 때 물들메나무가 가장 높은 값을 보였으며,

이어서 당단풍나무, 산수국, 관중, 고로쇠나무, 물참대, 십자고사리, 함박꽃나무, 생강나무, 박쥐나무 등의 순위를 보였습니다.

이들 분류군들은 산지 계곡 서식처에서 주로 출현하는 분류군으로, 특히 물참대, 관중, 십자고사리 등은

계곡 지형 큰 돌들이 드러난 서식처를 대표하는 종입니다(이율경 2005; 송종석 2008; 김혜주, 신범균, 김원 2014).

또한 버드나무속(Salix L.)에 해당하는 분류군이 출현하지 않은 점에서 계곡 상류부의 종조성적 특성을 보였습니다(이율경, 김종원 2006).

◈ 물들메나무 조사구의 천이 방향성

천이(succession)는 일정한 공간 내에서 시간의 흐름에 따라 일어나는 종조성의 변화양상을 의미합니다.

물들메나무가 우점하는 조사구를 기준으로 천이의 방향성을 분석한 결과 관목층과 초본층에서 재생되고 있는 종 가운데

물들메나무가 대부분의 조사구에서 확인되었고(그림 4),

식피율도 다른 수목종들에 비해 높은 수치를 보여 물들메나무림이 지속적으로 유지될 것으로 판단하였습니다.

본 연구 결과는 지리산과 민주지산의 선행 연구 결과와도 유사한 양상을 보였습니다(권재환 2014; 최동석, 안지영, 오충현 2021)

그림 4. 초본층 내 물들메나무 재생 개체

◈ 보전 방안 및 추후 연구과제

현재까지 확인된 물들메나무 조사구는 지리산국립공원, 덕유산국립공원 등과 같이 보호구역으로 지정되어 있기도 하지만,

민주지산, 백운산, 보현산 등은 현재까지 별도의 보호구역으로 지정되지 않았습니다.

이들 지역의 경우 벌채 및 탐방로로 인한 교란 가능성 존재하여 산림유전자원보호구역과 같은 보호구역 지정이 이루어져야 할 것입니다.

또한 기존 조사 지역에 대한 변동 양상을 파악하기 위한 장기적인 모니터링이 수행되어야 할 것이며,

생육 환경요인을 기반으로 국내 잠재 분포 가능지역에 대한 예측 및 현지 외 보전 입지 선정을 위한 연구가 수행되어야 할 것입니다.

참고문헌

국립수목원. 2008. 한국 희귀식물 목록집. 국립수목원, 포천. pp. 332

국립수목원. 2016. 한국 관속식물 종합 분포도. 국립수목원, 포천. pp. 809

국립수목원. 2021. 한국 관속식물 적색목록 한국의 희귀식물. 국립수목원, 포천. pp. 422

국립수목원. 2024. http://www.nature.go.kr/kbi/plant/prtct/KBI_2001_050101.do

권재환. 2014. 지리산국립공원 산림식생의 생태학적 연구. 충남대학교 박사학위논문, 대전. pp. 392

기상청. 2024. https://data.kma.go.kr/data/seasonObs/seasonObsDataList.do?pgmNo=648

김혜주, 신범균, 김원. 2014. 국내 자연하천의 유형별 물리적 구조 및 식생 특성 연구. 한국환경생태학회지 28(2): 215-234

민웅기, 전정일, 장진성. 2001. 물들메나무(Fraxinus chiisanensis)의 분류학적 재고. 한국산림과학지 90(3): 266-276

송종석. 2008. 낙동강 상류의 하천변 식생의 군락생태학적 연구 -삼림 및 관목성 식생-. 한국환경생태학회지 22(4): 443-452

이율경. 2005. 우리나라 하천식생의 군락분류 및 군락생태. 계명대학교 박사학위논문. pp. 171

이율경, 김종원. 2006. 한국의 하천식생. 계명대학교 출판부, 대구. pp. 293

조용찬, 정성희, 이동혁, 김한결, 김재현. 2020. 한국의 숲(VI) 한국의 식물상 지역과 식생기후. 국립수목원, 포천. pp. 196

최동석. 2020. 충북 민주지산 밀골지역 물들메나무 군락 특성. 동국대학교 석사학위논문, 서울. pp. 112

글쓴이

정원식물자원과

전문연구원 박정석, 권신영, 변지은, 이주희, 윤석민

임업연구사 정지영

년 월

년 월