네덜란드의 도시건축통합계획

들어가며

한국의 3기 신도시 계획은 도시건축통합 마스터플랜을 수립하고 이를 기반으로 지구계획 및 건축설계까지 일관성 있게 적용하는 방향으로 진행되어 가고 있다. 도시계획가로서 필자는 도시건축통합계획이 사람 중심의 공간을 조성하고 가로공간과 건축물 사이의 직접적인 소통 관계를 회복하며 궁극적으로 도시공간의 활성화에 기여할 것이라 기대한다. 이 글에서는 국내 도시건축통합계획에 대한 생산적 논의에 조금이나마 기여하고자 네덜란드의 사례를 공유하고자 한다. 먼저, 네덜란드 도시건축통합계획의 역사와 배경을 간략히 소개하고, 현재 통합계획의 핵심 설계 단계인 'SPvE(입체적 도시계획)'과 'Beeldkwalitekplan(건축 가이드라인)'에 대해 필자의 실무 경험을 바탕으로 설명하고자 한다. 그 다음에 암스테르담 시의 'PLABERUM(도시건축통합 의사결정과정)'을 통해 지방 정부에서 실무적으로 어떻게 통합 설계를 운영하는가에 대해 살펴보고, 로테르담 시의 'WELSTAND(도시건축통합심의)'를 통해 통합설계의 품질을 어떻게 유지하는가에 대해 정리하고자 한다.

도시건축통합계획의 배경

네덜란드는 유럽에서도 도시건축통합계획을 선도적으로 발전시키고 있는 대표적인 나라이다. 현재 많은 설계사무소에서 도시계획과 건축설계가 동시에 이루어지고 있고, 대학의 건축 교육과정에서도 도시 리서치와 도시 디자인이 중요한 부분을 차지하고 있다. 건축 담론에 있어서도 개별 건축 단위의 미학적 담론을 지양하고, 도시-사회적인 맥락에서 건축의 역할에 대한 논의를 중심으로 논의를 전개하고 있다.

필자는 다음과 같은 배경이 그 근저에 자리 잡고 있다고 생각한다. 우선 첫째로, 대도시권의 대부분이 해수면보다 낮아 도시 공간을 범람으로부터 안전하게 지키기 위해 필수적으로 도시계획적인 방법과 건축적인 방법을 혼용하였다. 둘째로, 사회 통합을 위한 도구로서 사회 임대주택의 전통을 유지하고 있는데, 그로 인해 개별 주택의 품질을 넘어 도시환경의 질적 향상으로 나아가는 데에 집중할 수 있었다. 이 사회적 임무를 수행함에 있어 도시계획가와 건축가는 상호 존중하며 연합하였다. 마지막으로, 네덜란드의 도시화율이 유럽 최고 수준인데, 이것은 도시 연담화(Urban Sprawl)에 대해 대응하는 압축도시(Compact City)를 이루어 내기 위해 도시계획과 건축적 스케일을 넘나들며 공동의 해결책을 제시한 결과이다.

도시건축통합계획의 역사

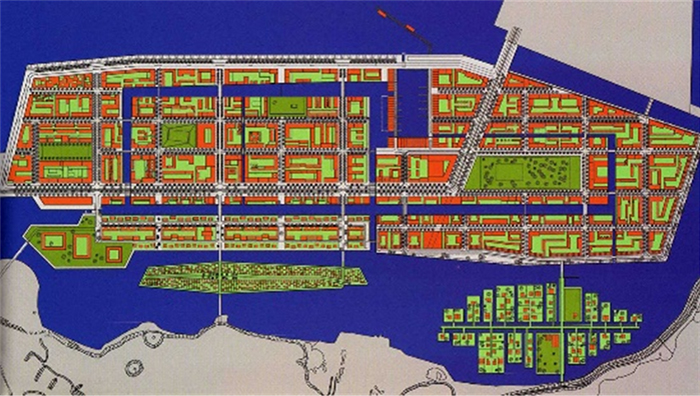

대다수의 도시건축 전문가들은 1915년 베를라헤(H. P. Berlage)의 암스테르담 남부 확장계획(Plan Zuid)을 근대적 의미의 네덜란드 도시건축통합계획의 시초라고 평가하고 있다. 건축 유형과 공공공간을 통합설계하고 건축 재료와 입면 구성에 대한 원칙까지 도시계획에 담아내어 이른바 종합 예술적 접근의 대표적 사례라고 보기 때문이다. 베를라헤의 확장계획은 19세기 말부터 도시로 급속하게 유입된 도시 노동자층을 위한 새로운 도시 환경과 건축 양식을 통합적으로 제시했다는 측면에서 사회적 의미가 크다. 세계 제2차 대전 직후부터 1960년대까지의 전후 복구 기간에 대량 생산 방식과 인간적 스케일을 조합하려는 도시건축통합계획의 시도가 다양하게 진행되었다. 당시 유럽의 도시건축 담론을 주도한 아방가르드 그룹 옵빠우(Opbouw)는 건축적인 스케일에서 다양성을 지닌 건물군이 클러스터 형식으로 반복되면서 도시를 구성하도록 고안하였다. 네덜란드에서도 1980년대 복지 국가 모델이 해체된 이후에 1990년대부터 민관 협업을 바탕으로 하는 신자유주의적 도시개발이 일반화되었다. 도시계획가들과 건축가들은 민관 협력에 기초한 도시설계 과정에서 민간 부분의 다양한 요구 사항들을 도시적 일관성 안에 담아내는 다수의 물리적 해결책들을 고안해 오고 있다. 암스테르담의 아이버그(Ijburg) 신도시는 그리드형 도시 블럭 안에서 개별 필지의 건축적 창의성을 극대화하도록 유도한 대표적인 사례이다.

<암스테르담 남부 확장계획 / 베를라헤(H.P. Berlage)>

<암스테르담 남부 확장계획 / 베를라헤(H.P. Berlage)>

출처: Amsterdam Stadsarchief(암스테르담 도시 아카이브)

<로테르담 Parpendrecht 신도시 계획 / 옵빠우(Opbouw)]>

<로테르담 Parpendrecht 신도시 계획 / 옵빠우(Opbouw)]>

출처: Collectie-Het Nieuwe Instituut(네덜란드 건축가협회 아카이브)

<암스테르담 아이버그(Ijburg) 신도시 계획>

<암스테르담 아이버그(Ijburg) 신도시 계획>출처: Projectbureau Ijburg(1996), Ontwerp voor IJburg.

도시건축통합계획의 과정

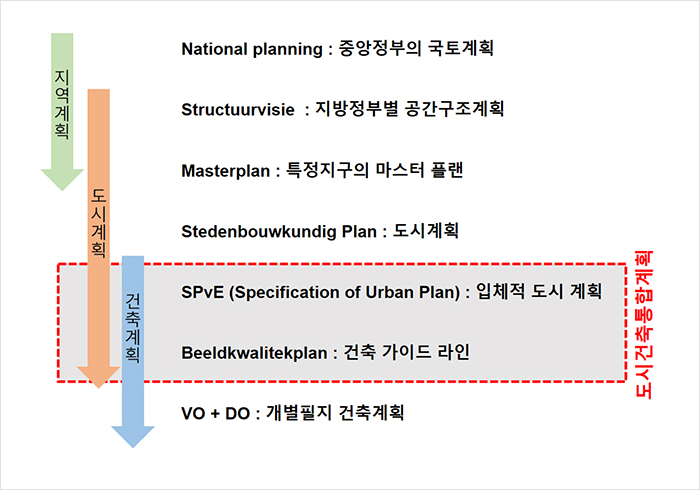

필자는 현재 한국의 도시계획 전문가들이 논의하고 있는 도시건축통합 과정에 대한 정의가 네덜란드의 공간계획 체계 내 도시계획과 건축계획의 중간 영역에 해당하는 'SPvE(입체적 도시계획)'과 'Beeldkwalitekplan(건축 가이드라인)'과 상응한다고 판단하고 있다.

<네덜란드의 공간계획체계>

<네덜란드의 공간계획체계>출처: 필자 작성

SPvE는 Stedenbouwkundig Programma van Eisen의 약자이며, 영어로 번역하면 Specification of Urban Plan이라고 할 수 있다. 하지만 필자는 이를 '입체적 도시계획'으로 의역하고자 한다. 이 과정은 마스터플랜을 작성한 이후에 각 건축 유형의 입체적 형태와 용도를 정의하는 도시건축통합 과정이다. 사업 시행자(공공과 민간)와 도시계획가 그리고 건축가 간의 협업으로 만들어지며, 도시의 최종적 형태를 만들어가는 과정이므로 설계 과정에서 가장 많은 시간이 소요된다.

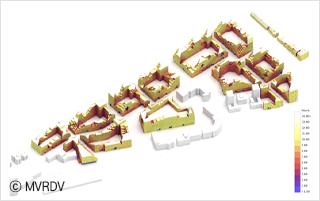

필자가 작성에 참여한 MVRDV의 하이드파크(Hyde Park) 주거 단지의 SPvE 과정에서는 개별 건물과 보행로에 충분한 일조량을 확보하기 위해 건물 상층부를 셋백(Set Back)하는 형태 구성을 정의하였다. 개별 세대에서 주변 녹지를 향하는 시각적인 연계를 위하여 계단식의 옥상 테라스 구성을 유도하고, 저층부에는 가로에 대응하여 내부 중정과의 시각적 연계를 강제하는 물리적 형태를 정의하였다. 그리고 실제로 이러한 계획 의도가 작동하는지를 판단하기 위해 각 건축물의 물리적 형태를 삼차원 모델링을 통해 시각화하고 일조 시간 시뮬레이션을 통한 검증을 수행하였다.

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지 프로젝트의 SPvE

: 각 건축물의 물리적 형태 시각화>

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지 프로젝트의 SPvE

: 각 건축물의 물리적 형태 시각화>

출처: MVRDV(2018), Stedenbouwkundig Plan Hyde Park. p.81.

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지 프로젝트의 SPvE

: 일조조건 시뮬레이션>

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지 프로젝트의 SPvE

: 일조조건 시뮬레이션>

출처: MVRDV(2018), Stedenbouwkundig Plan Hyde Park. p.143.

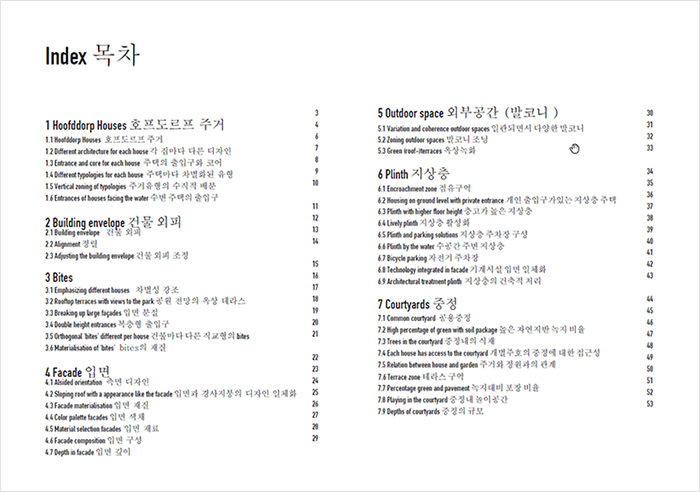

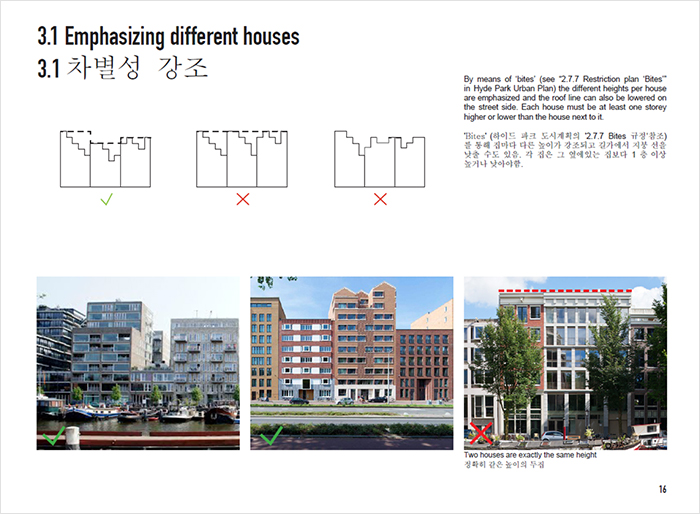

한편, Beeldkwalitekplan 단계는 영어로 Building Quality Plan으로 직역이 가능하지만, 필자는 '건축 가이드라인'으로 의역하고자 한다. 이 단계에서는 이전 단계인 SPvE에서 정의된 건물의 형태적 정의를 더욱 자세하게 기술하게 된다. 즉, 창문의 위치와 마감 재료 그리고 외부 공간의 성격 등을 상세하게 규정하게 된다. 이는 도시계획 주체가 개별 필지의 사업자와 건축가에게 계획의 의도를 설명하고 소통하기 위한 수단이다. 최근에는 간단한 도해(Diagram)를 통해 계획의 개념을 설명하고 의도한 바와 비슷하게(또는 전혀 다르게) 디자인한 사례에 대해 사진을 포함하여 누구나 읽기 쉬운 가이드라인 형식으로 구성하는 것이 일반적이다. 하이드파크 프로젝트에서도 마치 도시계획의 사용설명서처럼 다양한 도해를 통해 건축물의 각 구성 요소인 건물 외피, 입면 구성, 외부 공간의 성격, 지상층의 처리 방식 등에 대해 정의하는 등 직관적으로 이해가 가능하도록 시각적 표현에 많은 노력을 할애하였다.

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지의 디자인 가이드라인 목차>

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지의 디자인 가이드라인 목차>출처: MVRDV(2018), Beeldkwaliteitsplan Hyde Park. p.2.(필자가 국문 번역)

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지의 디자인 가이드라인 표현 예시>

<하이드파크(Hyde Park) 주거단지의 디자인 가이드라인 표현 예시>출처: MVRDV(2018), Beeldkwaliteitsplan Hyde Park. p.16.(필자가 국문 번역)

도시건축통합 의사결정과정 – PLABERUM

PLABERUM은 암스테르담 시정부에서 사용하고 있는 도시건축통합 의사결정 모델이다. 네덜란드어 Plan en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen의 약자이며, 영어로는 Spatial measures for plan and policy making process로 번역할 수 있다. 여기서 필자는 '공간계획을 위한 의사결정과정'으로 의역하고자 한다.

앞에서 언급한 바와 같이 1990년대 이후 신자유주의적인 민관 협력의 도시개발 방식이 일반화되면서 암스테르담 시정부는 기존의 하향식 공간계획 방식의 한계를 인식하고, 민간 영역과의 협업 과정에서의 다양한 이해당사자 간의 의사소통 툴로서 PRABERUM을 개발하게 되었다. 이는 기존의 블랙박스(Black Box)와 같은 닫힌 프로세스를 피하고 투명하고 논리적인 설계 과정을 지향한다. 더불어 이해당사자의 요구를 반영하는 과정에서 만들어지는 융통성과 창의성을 증진하기 위한 도구이기도 하다. 궁긍적으로는 도시설계 과정에 시정부가 추구하는 일관성(Cohesion)과 민간이 요구하는 융통성(Flexibility)을 동시에 만족시키는 데에 그 목적이 있다.

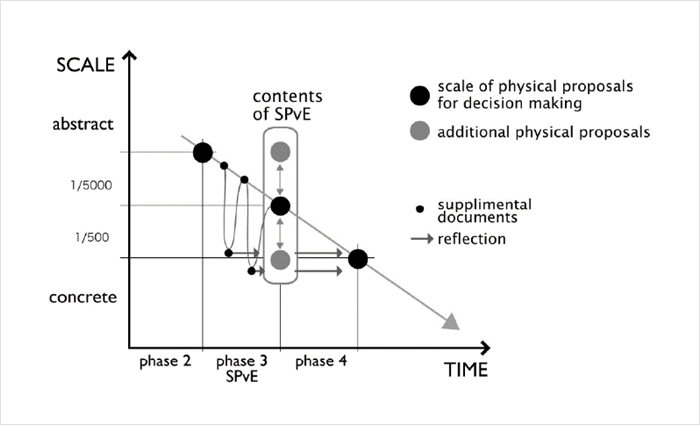

<PLABERUM 모델의 의사결정 과정 시각화>

<PLABERUM 모델의 의사결정 과정 시각화>출처: Ryu(2009), Cohesion and Flexibility in Urban Design Process in Amsterdam, p.1306.

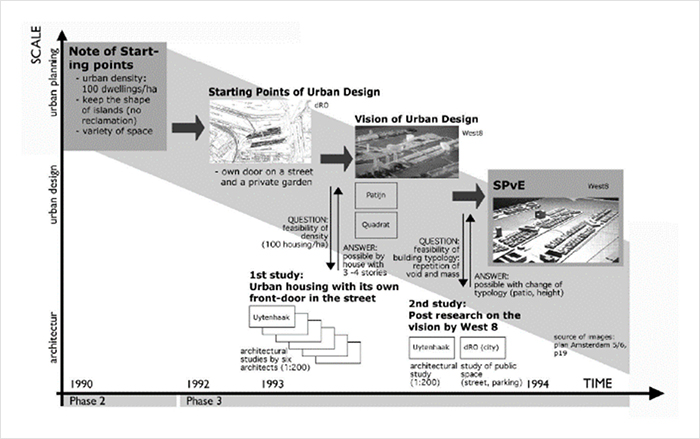

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 지구의 PLABERUM 모델 적용 예시>

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 지구의 PLABERUM 모델 적용 예시>출처: Ryu(2009), Cohesion and Flexibility in Urban Design Process in Amsterdam, p.1307.

PRABERUM 모델에서는 계획 프로세스의 진행을 시간 축으로 잡고 추상적 전략에서 구체적 실행으로의 진행을 스케일 축으로 설정하여 도시계획안의 진행 상황을 프로세스와 구체성의 도표 안에 위치시켰다. 단계적 의사결정 과정을 시각화하여 의사결정 시 이전 단계와의 연속성과 일관성을 강조하였다. 도시건축통합계획의 핵심단계인 SPvE 작성 중에 도시계획적인 의도가 건축적인 결과물로 이어질 수 있도록 다양한 스케일을 넘나들며 계획안을 발전시키는 과정을 유도하는데, 다수의 추가 스터디를 통해 다음 단계(작은 스케일)에서 디자인 의도가 작동하는지 그리고 충분한 창의적 다양성이 확보될 수 있는지를 검증하고 디자인의 품질을 확보하는 데에 그 목적이 있다.

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 마스터플랜 공모 당선안>

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 마스터플랜 공모 당선안>출처: https://www.west8.com/projects/borneo_sporenburg/

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 도시 풍경>

<암스테르담 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 도시 풍경>출처: https://www.west8.com/projects/borneo_sporenburg/

암스테르담의 동항구인 보르네오-스포렌버그(Borneo-Sporenburg) 지구의 도시계획 과정은 PLABERUM이 적용된 대표적인 사례이다. 시당국의 공모지침서를 살펴보면 작성 단계에서부터 1차 추가 스터디를 통해 계획 밀도 안에서 모든 세대가 도시 가로에 대응하면서도 내부 중정을 가지는 저층 고밀의 계획 목표가 가능한지 검토하고 반영하였음을 알 수 있다. 이후 저층 고밀도의 다양한 주거 유형을 제안하고 공공공간과 대형 건축을 시각적으로 연계한 West8의 마스터플랜이 당선작으로 선정되었다. West8은 당선 직후 2차 추가 스터디를 통해 이 마스터플랜이 실제 건축 레벨에서 어떻게 적용될 수 있는지를 검토하여 SPvE를 작성하는 단계를 거쳤다. 완공된 결과물은 계획의 주요 개념인 세대 내 외부 공간을 모든 필지에 예외 없이 적용하여 전반적인 도시 밀도와 건축 높이를 일관성 있게 구현하였다. 이는 도시건축통합계획 과정을 통해 확보된 일관성 안에서 각 필지 소유자의 요구를 반영하는 다양한 건축가들의 창의적인 건축적 결과물을 담아낸 모범적인 사례가 되었다.

도시건축통합심의-WELSTAND

WELSTAND는 시장과 시의회로부터 권리를 위임받아 건축 및 도시계획 허가 심의를 진행하는 지방 정부별 심의위원회를 의미한다. 로테르담 시는 2010년부터 선도적으로 건축과 도시계획 및 문화재 심의를 통합하여 진행하게 되었으며, 현재 네덜란드 주요 5개 대도시들(Amsterdam, Rotterdam, Hague, Utrecht, Eindhoven)은 이 흐름을 따르고 있다. 통합 심의를 시행하는 의도는 기존의 세분화된 심의로 인한 의견 상충의 문제를 해결하고, 과도한 심의를 제한하여 디자인의 본래 의도와 건축가의 창의성을 존중하는 데에 있다. 더불어 인허가 프로세스를 단순화하여 프로젝트의 지연을 최소화하고 도시 경쟁력을 향상하려는 의도가 있다.

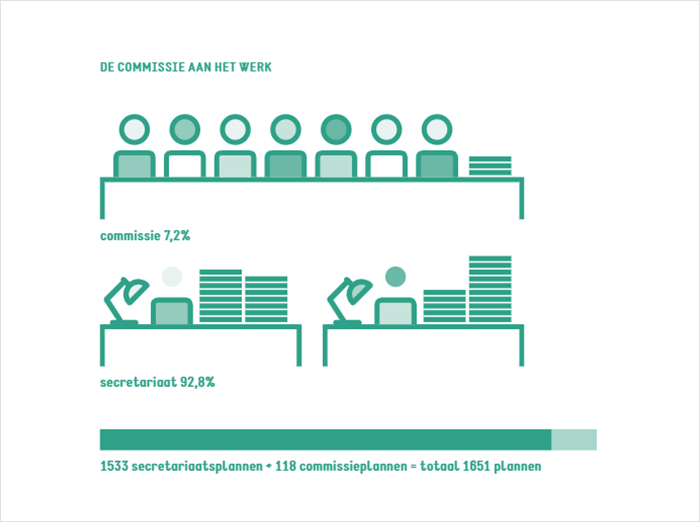

<로테르담 시의 2017년 도시건축통합심의에 상정되는 비율>

<로테르담 시의 2017년 도시건축통합심의에 상정되는 비율>출처: Gemeente Rotterdam(2018), Jaarverslag 2017 Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam, p.49.

2021년 10월 기준으로 로테르담 시의 통합심의위원회는 위원장을 포함한 7명의 위원으로 구성되며, 여기에는 반드시 도시계획가, 건축역사가(Architectural Historian), 시민대표가 포함되어야 한다. 각 심의위원은 심의위원회 참석, 시의회 보고, 그리고 현장답사 등의 업무에 연간 200시간이 필요하며 이에 상응하는 보수를 받는다.

로테르담 시의 경우 해당 지방자치단체 내에 허가를 신청한 1,600여 개(2017년 기준)의 신청안 중에서 복잡성과 시사성이 높은 약 7∼8%를 심의위원회에 상정하며, 나머지 92∼93%는 해당 분야에서 실무와 행정을 충분히 경험한 담당 전문 공무원이 처리하게 된다. 통합 심의 진행은 매주 수요일 오후에 심의 안건당 20∼30분 동안 이루어지며, 2007년 기준 심의 상정안의 절반 정도가 첫 번째 심의에서 통과된다. 5∼6회의 심의를 거치고도 통과하지 못했으나 지역 경제 활성화를 위해 시장이 직권으로 허가한 칼립소 빌딩(Calypso Building)의 사례는 10여 년이 지난 현재까지 여전히 회자되고 있다.

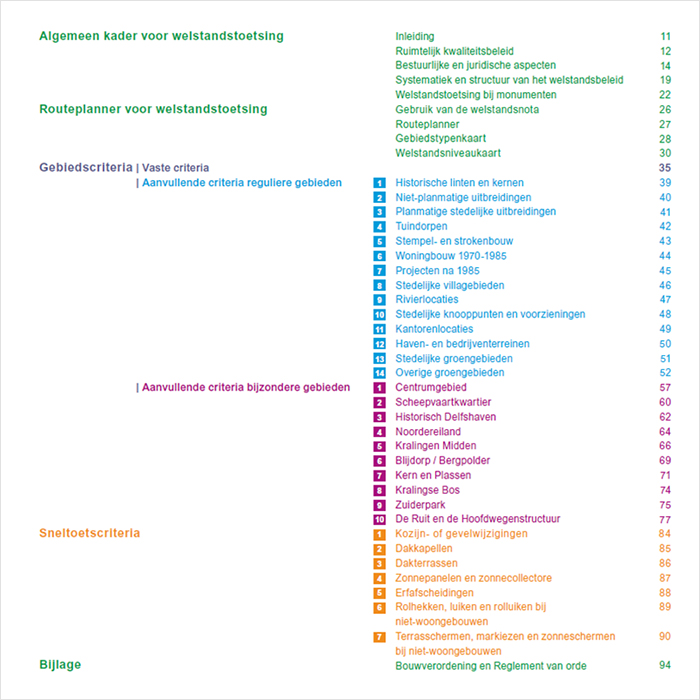

<로테르담 시의 2012년 심의기준서(Welstandsnota)>

<로테르담 시의 2012년 심의기준서(Welstandsnota)>출처: Gemeente Rotterdam(2012), Welstandsnota Rotterdam, p.7.

<로테르담 시의 2015년 심의연감 표지>

<로테르담 시의 2015년 심의연감 표지>출처: Gemeente Rotterdam(2016), Jaarverslag 2015 Commissie Voor Welstand en Monumenten Rotterdam.

통합 심의의 투명성과 일관성은 시 당국에서 가장 중점을 두고 관리하는 부분이다. 우선, 각 지방자치단체는 『심의기준서(Welstandsnota)』를 발행하여 지방 정부의 도시건축 디자인 철학을 기술하고, 이를 실현하기 위한 심의 기준을 공표한다. 이는 심의를 준비하는 개별 필지의 시행 주체와 건축가에게 중요한 준비 자료로서 사용된다. 그리고 심의가 종료된 당일에 결과통보보고서를 일반에 공개하며, 가능한 한 자세하게 심의 중에 나온 주요 논의 사안을 설명한다. 기각되는 경우에는 다음 번 심의에서 개선되어야 할 부분에 대해 기술한다. 또 매년 『심의연감(Welstand Yearbook)』을 발행하여 주요 프로젝트들의 심의 통과 사유를 일반에 공개함으로써, 투명하고 일관성 있는 심의를 유도하고 있다.

네덜란드 도시건축통합계획의 주요 시사점

네덜란드 도시건축통합계획의 역사와 체계 그리고 실무적 쟁점들을 살펴보면서 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 지난 100여 년 동안의 도시건축통합계획을 통해 사람 중심의 창의적인 도시 경관을 실현해 왔으며, 현재는 건축 선진국으로 발돋움해 국가 브랜드에 기여하고 창조 서비스 산업인 건축의 세계 시장 진출에 기여하고 있다. 둘째, 전략적이고 추상적인 도시계획과 구체적이고 실행적인 건축계획 사이에 SPvE와 같은 도시건축통합계획 과정을 두어 점진적이고 논리적인 설계 과정을 추구하고 있다. 셋째, 공적 영역이 추구하는 일관성(Cohesion)과 민간 영역이 추구하는 융통성(Flexibility)이 공존할 수 있도록 각 지방 정부는 PLABERUM과 같은 투명하고 논리적인 도시건축통합 의사결정 과정 모델을 구축하여 운용하고 있다. 넷째, Welstand와 같이 문화재 심의를 포함하는 도시건축통합심의를 일관성 있고 투명하게 운영하여, 심의 과정에 소요되는 사회적 비용을 줄이고 도시 공간의 질적 향상을 유도하고 있다.

마무리하며

필자는 네덜란드의 도시 및 건축 관련 제도를 바라봄에 있어 제도적 형식성보다는 그 유연성에 주목해야 한다고 강조한다. 각 제도들의 이면을 잘 들여다보면 네덜란드의 공간계획 시스템 자체가 열린 프로세스를 통해 생성되는 창의성과 맥락성을 극대화하도록 고안되어 있다는 것을 알 수 있다. 이것이 네덜란드를 이른바 '계획가의 천국'으로 만드는 힘이다. 이 글에 소개된 도시건축통합계획을 다루는 네덜란드의 운용 방식도 다양한 이해당사자들의 투명하고 효율적인 협업을 담아내기 위한 유연한 시스템으로 이해될 수 있다. 한국에서의 도시건축통합계획에 대한 논의도 법제적 형식에 제한되지 않고 창의성과 유연성을 유도하는 방향으로 진행되기를 기대해 본다.

<참고 문헌>

Amsterdam Stadsarchief. https://www.amsterdam.nl/stadsarchief (검색일: 2022.02.15.)

Cammen, H., Klerk, L., Dekker, G., and Witsen, P. P. (2012). The Selfmade Land: Culture and Evolution of Urban and Regional Planning in the Netherlands. Houten: Spectrum.

Collectie-Het Nieuwe Instituut. https://collectie.hetnieuweinstituut.nl (검색일: 2022.02.15.)

Gemeente Rotterdam. (2012). Welstandsnota Rotterdam.

Gemeente Rotterdam. (2016). Jaarverslag 2015 Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam.

Gemeente Rotterdam. (2018). Jaarverslag 2017 Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam.

MVRDV. (2018). Beeldkwaliteitsplan Hyde Park. (발표자료)

MVRDV. (2018). Stedenbouwkundig Plan Hyde Park. (발표자료)

Projectbureau Ijburg. (1996). Ontwerp voor IJburg.

Ryu, M. (2009). Cohesion and Flexibility in Urban Design Process in Amsterdam – Analysis by the Frame of Time and Scale. The 4th International Conference of the International Forum on Urbanism(IFoU).

Wagenaar, C. (2013). Town Planning in the Netherlands Since 1800: Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities. Rotterdam: nai010 publishers.

West8. https://www.west8.com/projects/borneo_sporenburg/ (검색일: 2022.02.15.)