|

|

|

여행이 쉽지 않던 시기에 유람을 마치고 기행문까지 남긴 여성이 있었다. 19세기를 살았던 김금원(金錦園, 1817∼1850)이 주인공이다. 김금원은 1817년 강원도 원주에서 양반이었던 아버지와 기녀 출신으로 소실이었던 어머니 사이에서 태어났다. 어릴 적 남달리 총명했던 그에게 가사보다 글공부를 가르쳤다. 이로 인해 김금원은 경서와 역사서까지 두루 통달하게 되는 지식을 갖추게 된다. “짐승이 안 되고 인간이 된 것은 다행이다. 오랑캐 땅에 태어나지 않고 문명의 나라 조선에 태어난 것도 다행이다. 그러나 남자가 되지 않고 여자가 된 것은 불행이다.”라는 그의 말에서 타고난 재주와 기량을 마음껏 펼쳐보지 못한 슬픔과 분노가 느껴진다. 김금원은 시대의 한계에 굴하지 않고 14살의 어린 나이에 대담한 도전을 한다. 홀로 여행을 떠나는 것이다. 부모는 반대했으나 굳은 그의 결심을 돌이킬 수 없었다. 김금원은 남장을 하고 제천 의림지, 단양을 거쳐 금강산의 빼어난 풍경을 구경하였다. 관동팔경, 설악산, 한양을 둘러보고 나서야 여정을 마쳤다. 제천 의림지로 떠나면서 글을 남긴다. “마치 새장에 갇혀있던 새가 새장을 나와 끝없는 푸른 하늘을 날아오르는 기분이고, 좋은 말이 굴레와 같은 안장을 벗은 채 천 리를 달리는 기분이다.” 여행을 마친 뒤, 그녀는 규방으로 돌아가지 않았다. 시를 잘 짓는 기생으로 이름을 널리 알리고, 김덕희의 소실이 되었다. 이후 서울의 삼호정(三湖亭)에 머물면서 같은 처지의 소실, 기생과 ‘삼호정시사’라는 시를 짓는 모임을 결성하였다. 여성으로 구성된 시단인 삼호정시사는 지금의 용산 지역에 있는 삼호정이란 정자를 중심으로 결성된 시사다. 자신과 같이 뛰어난 시재를 갖춘 여동생이자 주천 홍태수의 소실 ‘경춘(瓊春)’, 연천 김이양의 소실 ‘운초(雲楚)’, 화사 이판서의 소실 ‘경산(瓊山)’, 송호 서기보의 소실 ‘죽서(竹西)’와 함께 한강의 풍광을 시로 읊으며 신분제 사회에 태어난 여성으로서의 깊고 슬픈 마음을 달랬다. 남성 중심의 조선 사회에서 그녀들의 시단 활동을 곱게 보지 않았다. 시단의 주요 인물 중 하나였던 죽서의 죽음과 김금원의 남편이 다른 곳으로 이사함으로 인해 그녀들의 활동은 오래 유지되지 못했다. 이후 김금원은 34세에 「호동서락기(湖東西洛記)」란 시집 형태의 기행문을 집필하게 된다. |

|

|

|

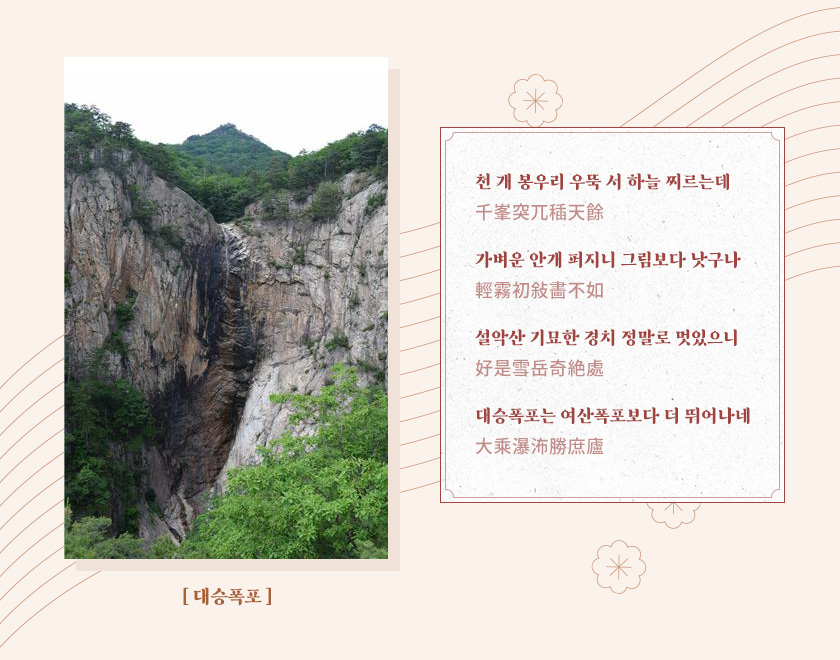

1830년 3월 14세 때 김금원은 설악산 대승폭포를 유람한다. 대승폭포는 금강산의 구룡폭포, 개성의 박연폭포와 함께 우리나라 3대 폭포의 하나로 꼽힌다. 폭포는 대승령으로 가는 등산로에 있으며 높이는 88m다. 명칭의 유래를 알려주는 이야기가 전해온다. 옛날 한계리에 대승이라는 총각이 살았다. 하루는 폭포가 있는 절벽에 동아줄을 타고 내려가서 돌 버섯을 따고 있었다. 절벽 위에서 대승아! 대승아! 하고 돌아가신 어머니의 외침이 들리는 것이 아닌가. 동아줄을 타고 올라갔으나 어머니는 간 곳 없고 동아줄에는 지네가 매달려 동아줄을 뜯어 막 끊어지려는 참이었다. 대승은 급히 동아줄을 타고 올라 무사히 살아날 수 있었다. 후세 사람들은 죽어서도 아들의 위험을 가르쳐준 어머니의 모성을 기려 대승폭포라고 부르기 시작했다. 산이 가파르게 깎이며 하늘에 닿아 있어 조심조심 나아가 꼭대기에 오르니 대승폭포다. 하늘에 걸려 아득히 늘어졌는데 진주처럼 곱다. 부서진 옥처럼 아름다운 물방울이 좌우로 뿜어대며 내려와 한낮의 우렛소리와 함께 이슬비처럼 자욱이 내린다. 쏟아져 날리는 기세는 바람의 신이 연출하는 말할 수 없는 기이한 장관이다. 중국 여산(廬山)과 안탕산  의 폭포와 어느 것이 더 뛰어난지는 알 수 없다. 이 폭포는 삼천 척이 될 뿐만 아니니 ‘마치 은하수가 구천 하늘에서 떨어지는 듯’이라고 읊은 구절은 바로 이 폭포의 신기함을 전하는 것이다. 굳이 따지자면 흰 비단이나 흰 눈도 오히려 평범한 말일 것이다. 옥룡(玉龍)이 은빛 무지개를 허리에 둘렀다고 하면 혹시 그것에 가까울는지 모르겠다. 우비와 모자를 쓴 김에 가까이 가서 폭포를 보려고 하였다. 날리고 쏟아지며 튀고 흩어지는 물방울이 한없이 모자 위에 날아온다. 소리는 우레가 치는 것 같고 물방울은 모자를 뚫을 듯해, 비록 물방울이 그렇게 한다는 것을 알면서도 나도 모르게 놀라고 두려워 진정할 수 없다. 아침 안개가 허공에 가득하여 숲과 골짜기를 분간하기 어렵고, 산봉우리들이 구름 사이에 나타났다 가려졌다 하니 마치 푸른 옥을 깎아서 그림 병풍을 둘러놓은 듯하다. 조금 있자 검은 구름이 비로소 걷혀 달은 밝고 바람은 시원한데 산봉우리와 바위의 온갖 기이한 모양들이 전부 내 눈앞에 나타났다. 한 편의 시를 얻었다. 의 폭포와 어느 것이 더 뛰어난지는 알 수 없다. 이 폭포는 삼천 척이 될 뿐만 아니니 ‘마치 은하수가 구천 하늘에서 떨어지는 듯’이라고 읊은 구절은 바로 이 폭포의 신기함을 전하는 것이다. 굳이 따지자면 흰 비단이나 흰 눈도 오히려 평범한 말일 것이다. 옥룡(玉龍)이 은빛 무지개를 허리에 둘렀다고 하면 혹시 그것에 가까울는지 모르겠다. 우비와 모자를 쓴 김에 가까이 가서 폭포를 보려고 하였다. 날리고 쏟아지며 튀고 흩어지는 물방울이 한없이 모자 위에 날아온다. 소리는 우레가 치는 것 같고 물방울은 모자를 뚫을 듯해, 비록 물방울이 그렇게 한다는 것을 알면서도 나도 모르게 놀라고 두려워 진정할 수 없다. 아침 안개가 허공에 가득하여 숲과 골짜기를 분간하기 어렵고, 산봉우리들이 구름 사이에 나타났다 가려졌다 하니 마치 푸른 옥을 깎아서 그림 병풍을 둘러놓은 듯하다. 조금 있자 검은 구름이 비로소 걷혀 달은 밝고 바람은 시원한데 산봉우리와 바위의 온갖 기이한 모양들이 전부 내 눈앞에 나타났다. 한 편의 시를 얻었다.

|

|

|

|

계단은 끝없이 지그재그로 이어진다. 겨우 중간 전망대에 도착했다. 발밑을 바라보니 오금이 저린다. 주변의 경치가 한눈에 들어온다. 정면으로 가리능선이 장엄하게 하늘을 받치고 있다. 가리봉과 주걱봉, 그리고 삼형제봉이 만든 산줄기가 설악산 서북능선과 나란히 치달린다. 이채(李采, 1745~1820)는 대승폭포를 찾아가는 길에서 느낀 두려움과 고통, 그리고 희열을 가감 없이 표현했다. “험한 산길 오르고 또 오르는데, 새벽 비를 맞으니 미끄러워, 솔가지 꺾어 잔설을 쓸고, 몇 번이나 이끼를 문질렀던가. 벌벌 떨며 앞으로 갈 수 없어, 단풍나무 숲에 앉아 잠시 쉰다네. (중략) 날아갈 듯 신선이 되려는지, 걸음걸음 발밑에서 구름이 피어나네.” 김금원의 심리와 비슷하였다. 등산로에서 좌측으로 향하니 넓은 바위가 펼쳐졌다. ‘구천은하(九天銀河)’가 새겨진 바위다. ‘구천은하’는 이백의 시 「망여산폭포(望廬山瀑布)」에서 힌트를 얻었다. 바위에서 정면으로 폭포가 보인다. 멀리서 봤을 때는 강물을 매단 것 같더니, 가까이서 바라보니 은하수가 쏟아져 내리지 않은가! ‘구천은하’는 바로 ‘은하수가 하늘에서 쏟아져 내린다’는 뜻이다. 비유가 과장이 아니다. 무지개가 펼쳐지고, 은하수 드리워졌다. 김금원의 눈에 인간이 살지 않는 별천지가 펼쳐졌다. 대승폭포의 또 다른 절경은 깎아지른 절벽이다. 설악산 어디 가나 흔한 것이 바위 절벽이지만 이곳의 절벽은 색다른 감동을 준다. 아름다움보다는 강건한 힘을 보여준다. 도끼로 거칠게 내려찍어서 만든 것처럼 야성적인 힘이, 원시적인 힘이 느껴진다. 푸른 옥을 깎아서 그림 병풍을 둘러놓은 듯하다고 금원은 표현하였다. |

|