|

|

|

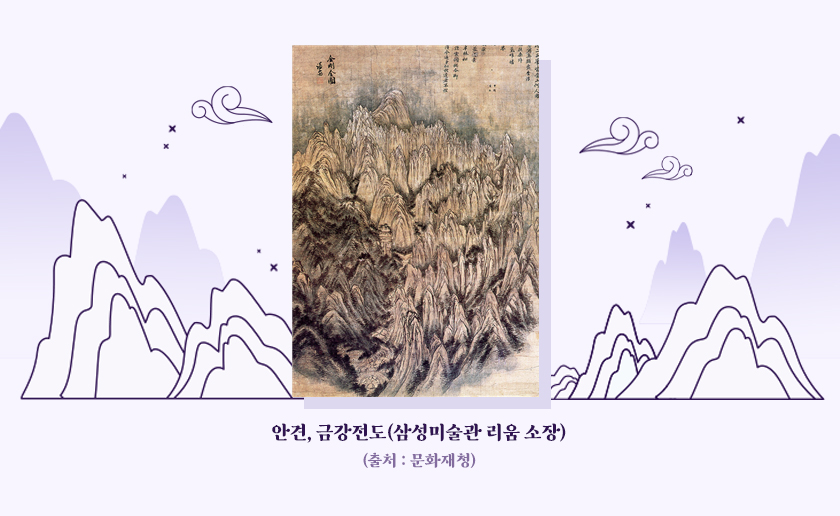

금강산은 한국민에게 한 번쯤은 가보고 싶은 산이다. 얼마나 명산이었으면 중국 사람들이 금강산을 한번 구경하는 것이 평생의 소원이라고 했을까. 필자도 이십여 년 전 지인들과 다녀올 요량으로 여비를 준비 했는데 금강산 여행이 중단되어 갈 기회를 잃고 말았다. 이후 금강산에 대한 몇 편의 글을 쓰고 쓴 글에 대한 현장 검증을 하고 싶었는데 아직도 마음에서만 수없이 다녀오곤 한다. 금강산!. 얼마나 많은 봉우리가 있길래 일만이천봉이라고 했을까. 그리고 누가 일만이천봉을 헤아려 봤을까. 또 팔만구개의 사찰과 암자가 정말 있을까. 이러한 궁금증으로 금강산에 건립된 사찰의 폐사와 중건, 그 사찰에 거주하며 치열하게 수행했던 스님들을 찾아 이 또한 몇 편의 글을 학회지에 실어 보기도 했다. |

|

| 그런데, 금강산에는 일만이천봉이 있는 것도 아니고 팔만구(80,009)개소의 사찰과 암자가 있었던 것도 아니었다. 그러면 왜 금강산은 일만이천봉이고 팔만구암자가 있었다고 했을까. 그리고 이런 오류는 어디서 시작된 것일까. 예전,「삼국지」의「위서」동이전에 마한은 54개국, 변한과 진한은 각기 12개국이 있었다고 하였다. 그래서 동이전에 나오는 나라를 헤아려 봤는데 아무리 헤아려도 마한은 55개국이었다. 그러면 누가 마한을 54개국이라 했는데 아직도 마한이 54개국이라 하는 것일까. 이는 이렇다. 조선 성종 때에 시작하여 1530년에 완성되는 『신증동국여지승람』 의 『동국여지승람』 (1481, 성종 12) 서문에서 서거정은 이렇게 말했다. |

|

| 다시 헤아려 봐도 마한은 55개국인데 서거정이 54개국이라 잘못 셈한 것이다. 오늘에도 서거정의 글을 인용하는 것인지는 알 수 없지만 여하튼 지금도 우리는 마한을 54개국이라고 가르치며 배우고 있다. 그래서 조선후기 이양연(1771~1853)은 이렇게 이야기 했다. |

|

|

그렇다. 진정으로 동의한다. 그러면 금강산이 일만이천봉이라는 것은 정말 금강산에 가서 봉우리의 수효를 헤아려 본 것일까. 아니다. 헤아려 본 것이 아니다. 헤아려 보지 않아도 금강산에 봉우리는 1만2천개가 월등히 넘을 것이다. 산이란 나라마다 다른데 우리나라는 주변지역보다 100m 이상이 솟은 곳을 산이라 하고 봉우리란 산의 꼭대기를 말함이니 당연히 금강산에는 이보다 엄청 많은 봉우리가 있을 것이다. 그런데 왜 하필이면 금강산은 1만2천 봉우리일까. 이는 이렇다. 『화엄경』 에 이르기를, |

|

| 고 하였다. ‘지달’은 금강산의 별칭이다. 다시 말하면 금강산에 1만 2천 또는 1천 2백개의 봉우리가 있는 것이 아니라 1만 2천, 또는 1천 2백 담무갈보살이 살고 있기에 금강산 봉우리가 1만 2천으로 부르게 된 것이다. 재차 설명하면 금강산에 1만 2천의 담무갈보살이 살면서 부처님 법을 설하고 있다는 것이다. 그러면 금강산에 언제부터 담무갈보살 즉, 법기보살이 살게 되었을까. |

|

|

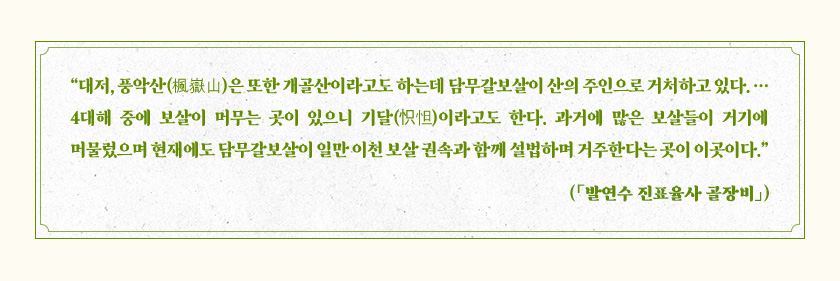

| 명확하진 않으나, 7세기 중반에 의상대사의 제자인 표훈대사에 의해서 정립된 것으로 알려져 있다. 표훈대사는 법기보살이 상주하고 있다는 법기봉(法起峯) 아래에 표훈사를 창건하고 중심 법당(法堂)을 반야보전(般若寶殿)이라고 하였다. 그리고 주존불로 법기보살을 조성하였는데 특이하게도 불상은 법당의 정면인 남쪽을 바라보도록 안치하지 않고 동쪽을 바라보도록 하였다. 이는 조선시대 금강산을 다녀 온 사대부의 여러 유람기에서도 확인되고 있다. 법당의 이름은 법기보살을 주존불로 봉안하였기 때문에 대웅전이나 극락보전 같은 이름이 아닌 반야보전이라 하였다. 이는 법기보살이 항상 반야의 법문을 설법한다는 경전에 의한 것이다. 그리고 고려시대 자료이지만 8세기 중반인 통일신라시대의 진표율사 자료에서도 보이고 있다. |

|

| 그리고 고려 태조가 이곳을 방문했을 때에 법기보살이 나타나는 이적을 보이자 태조 왕건은 정양사를 창건하였다고 한다. 법당에 표훈사와 같이 법기보살을 주존으로 봉안하였다. 또한 최자는 1254년에 다음과 같이 서술하였다. |

|

| 즉, 금강산은 담무갈보살의 진신이 거주하기 때문에 승려들이 수행하지 않아도 부처님이 될 수 있을 정도로 영험있는 산이라는 것이다. 이러한 생각은 금강산에 건립된 사찰에 담무갈보살을 조성하였고 암자 이름을 담무갈보살의 다른 이름인 법기보살을 의미하는 법기암을 창건하여 법기보살을 주존불로 봉안하였다. |

|

|

|

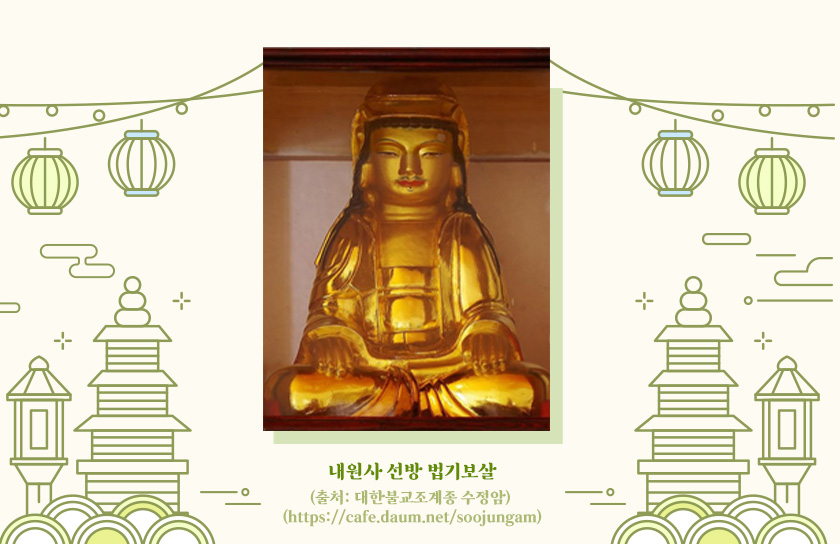

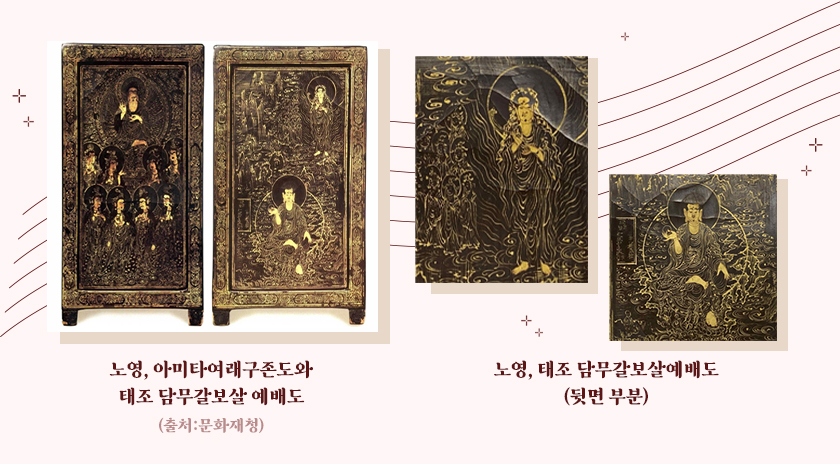

표훈대사와 진표율사로 이어지고 고려 태조 왕건과 조선시대에 창건되는 법기암으로 연결되는 시간을 계산한다면 신라 200년, 고려 500년, 조선 500년, 현대 100년, 합하여 1,300년의 세월동안 한국인들에게 금강산에 사는 법기보살이 살아 숨쉬고 있는 것이다. 이러한 담무갈보살 사상은 불상이나 불화로 남아 전하고 있는데 대표적인 작품이 1307년에 노영(魯英)이 조성한 작품이다. 이 불화는 흑칠한 나무 바탕 위에 금니(金泥)로 그린 금선묘(金線描)이다. 앞면에는 아미타여래를 중심으로 팔대보살을 표현하였고, 뒷면에는 고려 태조가 금강산 배재〔拜岾, 절고개〕에서 담무갈보살에게 예경하였다는 이야기를 그렸다. 특히 고려 태조의 배재 이야기는 이곡이 「동유기」에서도 이야기 했지만 금강산 신앙의 일단면을 엿볼 수 있다. 뒷면에 그려진 태조 왕건의 금강산 배재 장면은 일반 회화 작품에서 볼 수 없는 독특한 고려의 화풍이어서 학계에의 주목을 받아 왔다. |

|

|

팔만구암자는 무엇에서 기인한 것일까. 팔만(八萬)이란 인도에서는 무궁한 숫자를 의미하기 때문에 팔만대장경이라 하고 금강산에는 많은 사찰이 있다는 의미이다. 그래서 부처님이 입적하고 사리를 수습하니 여덟가마가 되었다고 한 것이다. 이러한 사상은 담무갈보살 신앙과 더불어 신라의 불국토 정신의 결실이기도 하다. 일만이천 봉우리가 아닌 일만이천의 담무갈보살 진신이 거주하여 스님들이 수행하지 않아도 성불할 수 있다는 금강산을 갈 수 없기에 현재는 어떤 모습으로 일만이천의 담부갈보살이 거처하는지 궁금하다. 남·북이 통일된다면, 아니 탐방이라도 할 수 있다면 한달음에 뛰어 가서 나도 수행하지 않고 부처가 되는 길을 찾아야겠다. 그날이 꼭! , 오리라 믿는다. |

|

|