|

|

|

『삼국사기』에 “고구려의 유민이 북쪽 태백산 아래 의거하고 국호를 발해라 했다.”라고 기록했다. 여기서 말한 태백산은 지금의 백두산이다. 『삼국유사』의 「기이, 고구려」에 나오는 태백산도 백두산을 의미한다. 같은 책에 이런 대목도 보인다. “태백산은 지금의 묘향산인데, 지금의 영변부에 있다.” 묘향산도 태백산이라 불렀다는 것을 알려 준다. 『고려사』와 『동국여지승람』 등 많은 자료에서도 태백산이 묘향산이라는 설을 따른다. 『삼국사기』의 「제사지 중사(祭祀志 中祀)」에 등장하는 태백산은 강원도 삼척과 경상북도 북부지방에 걸쳐있다. 각종 지리지·고지도·유산기 등에 많이 언급되는 산이다. 태백산에 제사를 지낸 전통은 삼국시대까지 소급한다. 문헌상으로 확인 가능한 것이 그렇지 훨씬 이전부터 이곳에서 제사를 지내왔을 가능성이 있다. 밑도 끝도 없이 138년에 일성이사금(逸聖尼師今)이 태백산에서 제사를 지냈을 리는 없기 때문이다. 『삼국사기』와 『세종실록지리지』는 신라에서 오악(五岳)에 중사(中祀)를 설치하였다는 것을 알려 준다. 태백산은 북악(北岳)에 속했다. 조선 시대에 들어오면서 제사의 성격이 변한다. 지방 관청이 신사를 관리하거나, 민간 차원에서 다양한 종교 의례가 베풀어졌다. 삼척과 봉화 사람들이 제사를 이어갔다. 『신증동국여지승람』은 이렇게 기록한다. |

|

|

유학자의 산행기에도 태백산의 제사 장소나 그 당시의 열풍이 기록되어 있다. 이인상(李麟祥, 1710~1760)의 「유태백산기(遊太白山記)」와 강주호(姜周祜, 1754~1821) · 강주우(姜周祐)의 「유태백산록(遊太白山錄)」, 송병선(宋秉璿, 1836~1905)의 「유교남기(遊嶠南記)」에서 확인할 수 있다. 이인상은 불의와 타협할 줄 모르는 강직한 성격이었다. 끝내 관찰사와 다툰 뒤 관직을 버리고 평소 좋아하던 단양에 은거하여 벗들과 시·서·화를 즐기며 여생을 보냈다. 서출이었지만 명문 출신답게 시문과 학식이 뛰어나 당시 문사들의 존경을 받았다. 후대의 문인과 서화가에게 지대한 영향을 끼쳤다. 김정희는 문자향을 높이 평가하면서 “전각은 200년 이래로 따를 자가 없다.”고 칭찬하였다. 이인상은 「유태백산기」에서 작성 연대만 기록하였고 계절은 특정하지 않았다. 등반하는 사람들 모두 겹옷 한 벌을 입었는데도, 모두 얼어 죽을까 봐 걱정하였으니 계절을 짐작할 수 있다. 유산기를 읽노라면 태백산 세찬 바람 속을 걷는다고 착각할 정도다. 각화사에서 출발하여 태백산 정상을 향해 가던 중에 이러한 글을 짓는다. |

|

|

길은 갈수록 흐릿해진다. 나무는 귀신처럼 서 있으니 평온한 등반이 아닌 신경이 곤두선 산행이다. 하늘 가득한 억센 바람 소리는 모든 것을 날려버릴 것만 같다. 몇 줄 글로 태백산 산행에 초대한다. 이덕무는 이인상의 금강산 시에 대하여 평한 적이 있다. “모든 계곡물 다투어 달빛 담아 쏟아지고, 여러 봉우리 구름 따라 날아가려 하네[萬瀨爭涵明月瀉, 千峯欲和霽雲飛] 하였는데, 마음이 상쾌하다” 이윤영은 이인상의 글씨를 “봄 숲의 외로운 꽃이요 가을 밭의 선명한 백로다.”라고 평하였다. 서법만 그럴 뿐 아니라 이 말을 옮겨 시평으로 삼아도 될 것이라고 하였다. 태백산 정상에 가서 작성한 글도 매서운 겨울 한복판으로 끌고 간다. |

|

|

|

|

무릎까지 빠지는 눈구덩이에서 산행을 후회하지 않았을까. 후회할 틈이 없다. 땅을 찢을 듯한 바람 소리는 우레 같다. 바람 때문에 자라지 못한 정상의 나무 중 제법 굵은 나무는 분노하는 듯 울부짖는다. 손가락 같은 작은 나무는 슬피 우는 듯하다. 온 천지가 바람 소리로 가득하다. 다음날 황지에서 주막을 나섰을 때도 한겨울이었다. 바람은 맹렬하였다. 들판의 쌓인 눈이 모두 일어나 구름과 안개로 뒤엉켜 천지사방이 아득하였다. 걸음이 한 자밖에 떨어지지 않았는데도 말이 통하지 않을 정도였다. 도대체 이인상은 한겨울에 왜 태백산을 올랐을까. 지금도 그러하지만 바람에 의해 채 자라지 못한 나무들은 그 당시에도 여전하였다. 바람은 또 어떤가. “바람은 하늘을 어둡게 만들고 땅을 찢어서 우르릉 우레 소리를 내고 뒤흔들기를 바다처럼 한다. 거대한 나무는 울부짖어 분노하고 작은 나무는 슬피 운다.” 이 표현은 조선 시대나 지금이나 한가지다. 겨울 등산을 하였으니 더욱 그러했을 것이다. 이인상이 찾았을 때 정상에 천왕당(天王堂)이 있었다. 서쪽 건물에는 석불(石佛)이 있고, 동쪽 건물에는 나무 인형[木偶]인 천왕(天王)이 있었다. 정상에 올라 태백산에 대하여 말한다. |

|

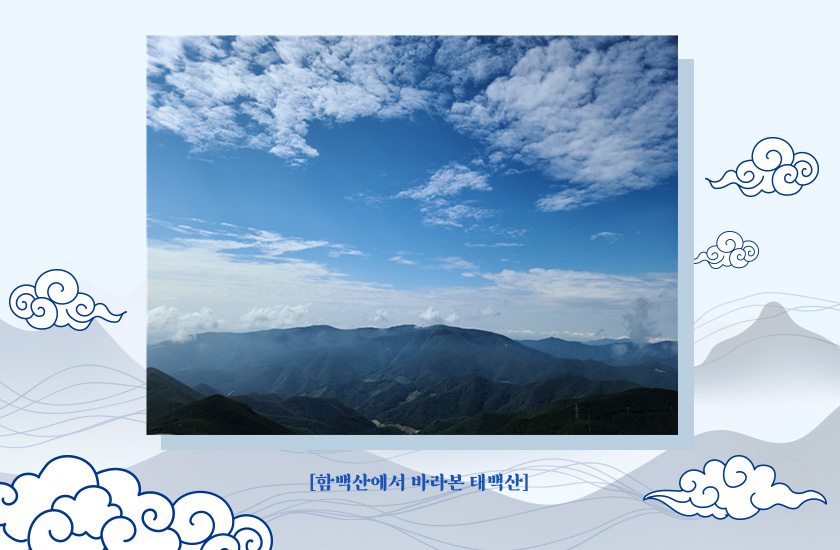

| 우뚝 솟은 산은 직선의 모습이다. 장군봉과 부쇠봉, 문수봉을 아우른 태백산 정상은 평탄하게 보이는 곡선의 미학을 보여준다. 후덕한 대인의 풍모다. |

|

|

|

조선 후기에 태백산은 구국의 성지로 떠오르기 시작했다. 조선 후기와 일제강점기를 전후하여 의병 운동이나 동학을 비롯한 신종교의 신자들과 이를 지도하는 사람들은 태백산을 찾았다. 임진왜란 때 의병 활동을 한 경상좌도 의병장 유종개는 이곳에서 제사를 지냈다. 이후 종교적 의례 차원, 또는 독립을 기원하기 위해 태백산에 제단을 쌓았고 하늘에 제사를 지냈다. 천제단은 1991년 국가민속문화재로 지정되었다. ‘천왕단(天王壇)’이라고도 하는데, 이곳에서 매년 10월 3일 개천절에 세계평화·민족통일·국태민안(國泰民安)·우순풍조(雨順風調)’를 기원하며 하늘에 제사를 지낸다. 이를 천제 또는 천왕제라고 한다. 태백산에서 제사 지내는 전통은 시대에 따라 변화해오면서도 지속되었다. 이와는 별도로 천신을 모시는 전통은 각종 산당이나 신종교에서 천신을 모신 제단을 설치하여 천신을 모시는 형태로 전승되고 있다. 조선 시대 이전부터 큰 마을 단위로 천신을 모셔 천제를 지낸 전통 또한 일제강점기를 지나 현재까지 전승되고 있다. |

|

|