|

|

|

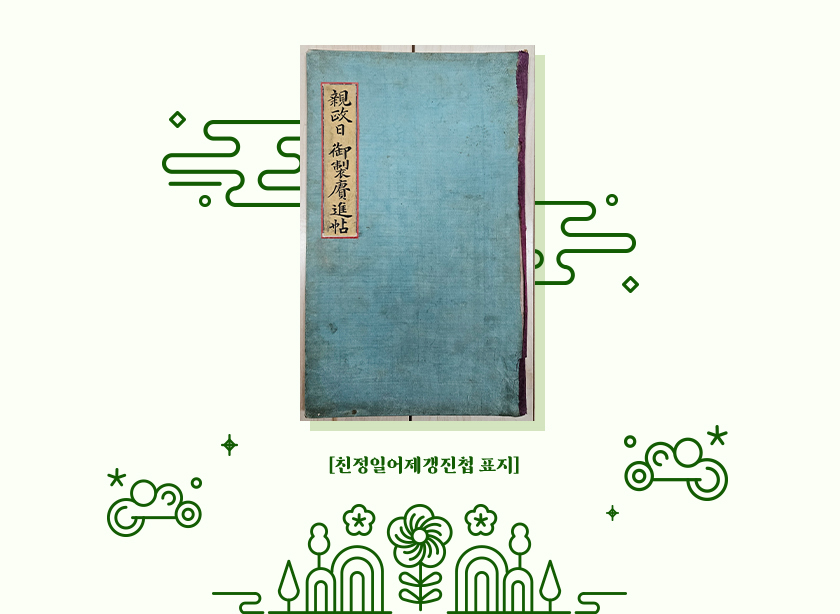

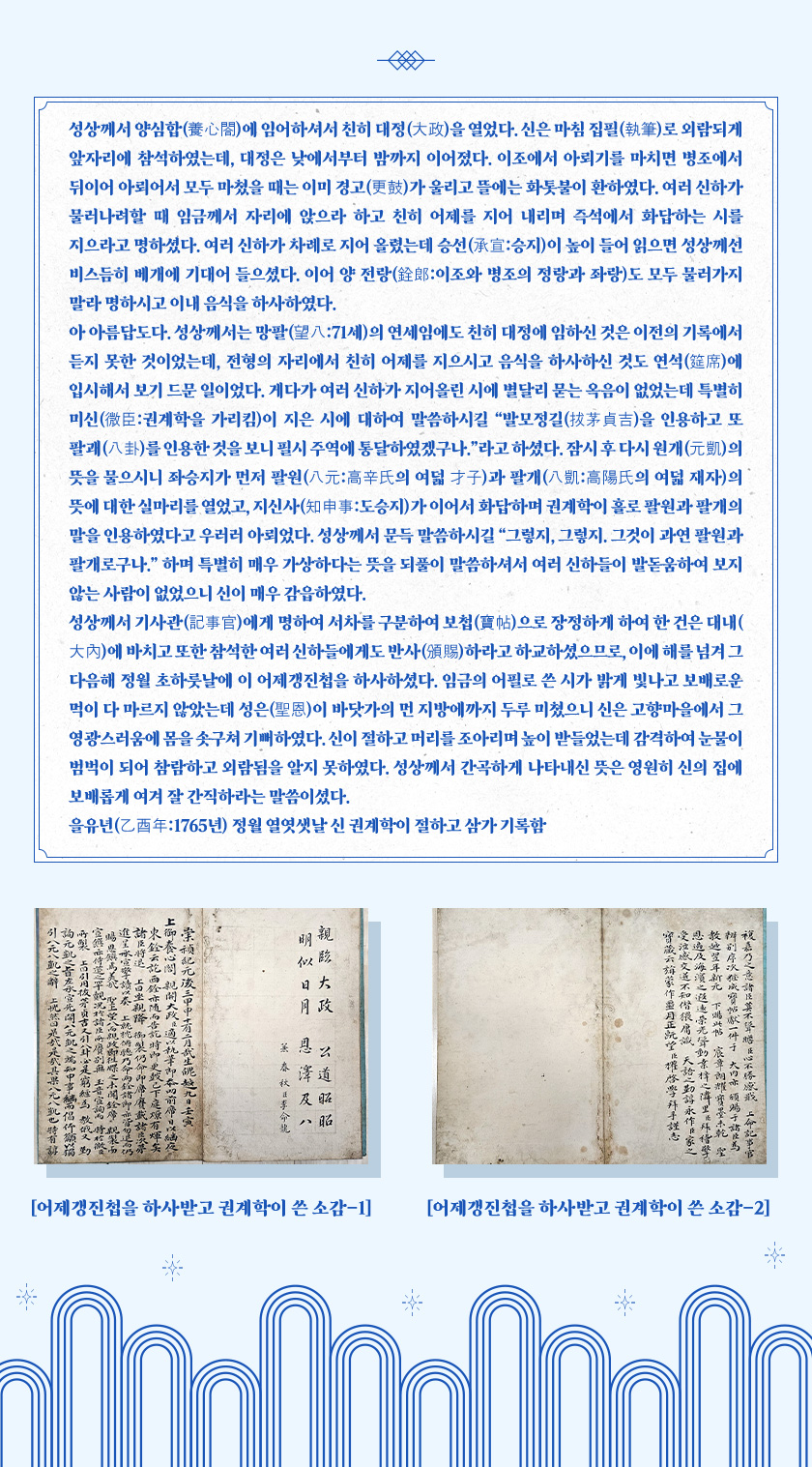

조선시대의 국왕과 신하들은 나라의 경사나 특별한 행사를 기념하는 연회에서 흔히 시문을 수창(酬唱)하였다. 국왕의 즉위 및 재위 몇 주년, 왕과 왕비의 탄생일, 국왕의 쾌유, 능원(陵園) 등지의 거둥, 왕세자와 왕세손의 책봉 및 대리청정, 기로연(耆老宴)의 개최 및 궤장(几杖)의 하사, 대과(大科) 등의 실시, 궁중의 꽃놀이와 활쏘기의 실시 등 여러 가지 계기를 기념하는 연회 석상에서 임금이 시를 짓고 배석한 신하들이 이에 차운하여 시를 지었다. 연회 석상에서 군신이 창화하여 시를 짓는 풍습은 조선 전기부터 지속적으로 이루어졌으나, 현재 남아 있는 시편들은 대부분 조선후기의 것이다. 특히 영조와 정조 연간에 이루어진 시첩이 다수이다. 연회석상에서 지은 시편들을 보통 연구시(聯句詩) 혹은 갱진시(賡進詩)라 한다. 연구시는 임금이 시의 1구 혹은 2구를 짓고 난 뒤 신하들이 운자(韻字)를 받아서 화답하는 시 형식이고, 갱진시는 임금이 한 편의 시를 짓고 난 뒤 신하들이 차운(次韻)·화운(和韻)하여 지은 시편이다. 여기서 소개하는 「친정일 어제갱진첩(親政日御製賡進帖)」은 오죽헌 권처균(權處均)의 후손인 권계학(權啓學)이 영조로부터 받은 것으로 원소장자인 청풍당(淸風堂)의 기탁을 받아 현재 율곡연구원에서 소장하고 있다. 크기는 세로 34.7cm, 가로 21.1cm, 내지 8장으로 구성되었고 표지는 비단으로 장정한 첩장본(帖裝本)이다. 이 어제갱진첩은 1764년(영조 40) 12월 25일에 영조가 참석한 대정(大政)이 끝난 뒤 지은 갱진시를 모은 첩으로 영조의 어제시를 비롯하여 21명의 신하들이 지은 갱진시가 수록되어 있다. 그리고 맨 뒷장의 이면에는 이 갱진첩을 받은 권계학이 이날 갱진시를 짓게 된 과정을 직접 기록한 글이 들어있는데, 글을 다 마치지 못하여 앞쪽의 이면에 계속 이어져 있다. 대정(大政)은 음력 12월에 행하는 도목정사(都目政事)를 말한다. 조선시대 관리 인사는 6월과 12월에 정기적으로 행하였는데, 12월의 것이 규모가 커서 대대적으로 행하므로 대정이라 하였다. 당시 병조좌랑으로 참석하였던 권계학은 이날의 일을 다음과 같이 기록하였다. |

|

|

|

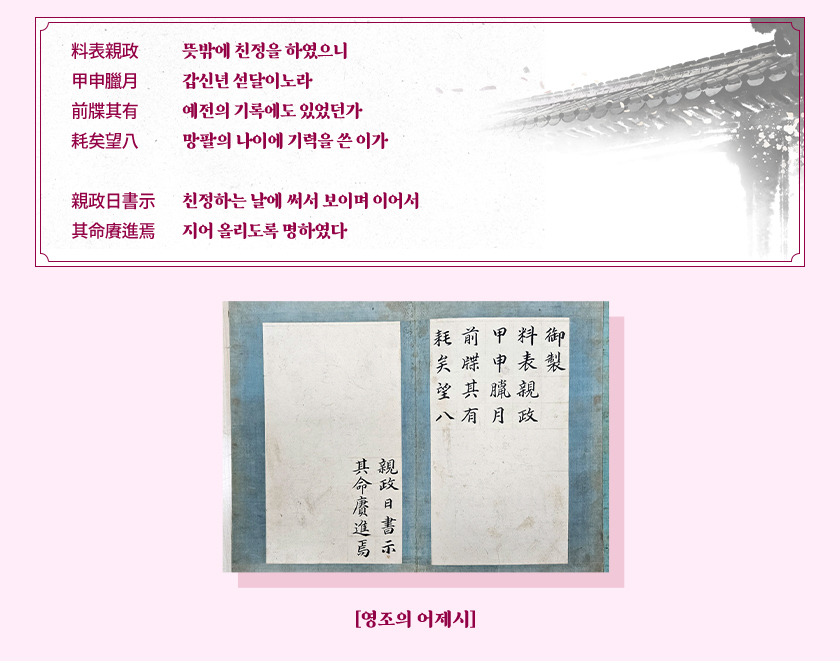

| 영조가 지은 어제시는 다음과 같다. |

|

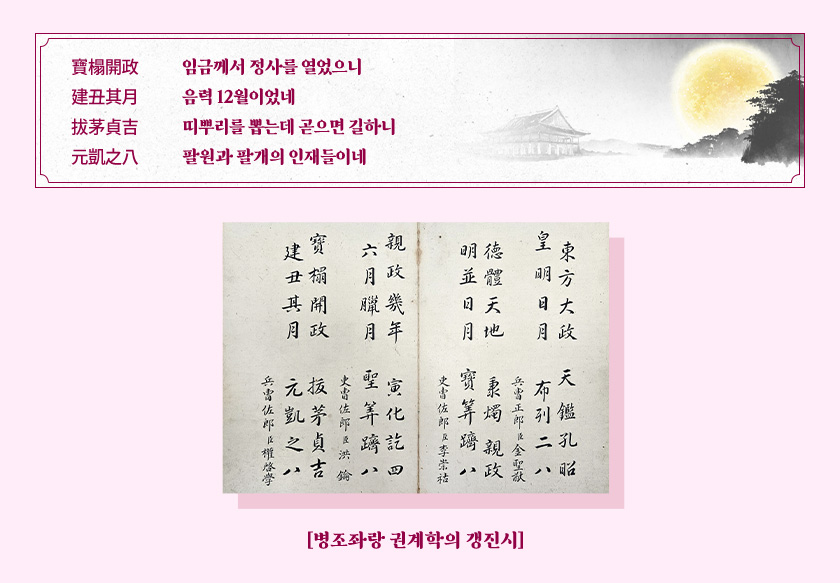

| 영조의 어제시는 사언사구(四言四句)로 운자(韻字)는 ‘월(月)’과 ‘팔(八)’이었다. 이 임금의 어제시에 이조판서 신회(申晦), 병조판서 구윤명(具允明), 행 도승지(行都承旨) 김선행(金善行)과 이조와 병조의 참판·참의·참지·정랑·좌랑, 주서·가주서·겸춘추 등 모두 21명의 신하들이 갱진시를 지었다. 이때 권계학이 지은 시는 다음과 같다. |

|

|

‘발모정길(拔茅貞吉)’은 『주역(周易)』의 <천지비괘(天地否卦)>에 나오는 말로, 띠를 뽑으면 뿌리가 연결되어 있어 여러 포기가 함께 뽑혀 나오는데 이는 그들이 동류이기 때문이니 군자가 함께 정도를 지키면 상서롭고 또한 형통할 것이라는 뜻이다. ‘원개(元凱)’는 옛날 고양씨(高陽氏)의 아들 여덟이 다 어질고 재능이 있어 그들을 일러 팔개(八凱)라고 하고, 고신씨(高辛氏)에게도 그러한 여덟 아들이 있어 그들을 팔원(八元)이라 불렀다는 데서 나온 말로 재능이 있는 인재들을 의미한다. 이 어제갱진첩은 영조의 명에 의해 첩장본으로 제작하여 1부는 궐내에 보관하고, 참석자 전원에게 각각 1부씩 반사(頒賜)하였다. |

|

|