|

|

|

고려 초기에 이미 명소가 되었던 한송정 짧은 글 안에 한송정의 매력을 담는 것은 불가능하다. 그만큼 우리 문화 속에서 한송정이 가지는 의미는 크다. 풍류가 넘쳐흘러서 모든 문인들이 한 번쯤은 가보고 싶어 했던 곳, 이제는 사라진 터에 몇 년 전 복원한 정자만이 서 있는 곳, 그나마 군부대 부지 안에 있어서 마음대로 가볼 수 없는 것이 바로 한송정이다. 그래서 더 그리운 곳인지도 모르겠다. 한송정의 건립에 대한 정확한 기록은 어디에도 없다. 삼국시대부터 경포호 주변의 풍광이 지식인들 사이에서 널리 알려진 것으로 보이지만, 언제 이곳에 정자가 건립되었는지 알 수 없다. 고려 후기가 되면 여러 관료 문인들의 시문에 한송정이 등장하면서 사선(四仙)과 차(茶)가 중요한 키워드로 나타나는 것을 보면, 강원도 동해안 지역의 명승 중에서도 이른 시기에 사랑을 받았다는 점을 짐작할 수 있다. 조선 전기 지리서인 「신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)」의 기록에 의하면 한송정에 찻물을 뜨는 다정(茶井), 차를 달이는 데에 필요한 돌절구와 돌 아궁이 등이 남아있었고, 이것은 술랑과 같은 신라의 화랑들이 사용했다고 하였다. 이로 미루어 볼 때 신라 시대 이후 이곳은 많은 문인과 명사들로부터 사랑을 받아왔으며, 신선과 차의 이미지를 통해서 마치 선계(仙界)를 연상시키는 시문들이 창작되었다. 중국 강남 지역 바닷가 마을에서 비파 하나가 물결에 떠밀려 와서 발견되었다. 사람들이 그 비파를 건져서 보니, 밑바닥에 한자로 무언가가 써져있었다. 글자는 분명히 한자인데, 내용을 알 수 없었다. 해석이 되지 않았던 것이다. 때마침 그 마을에 고려의 사신이 지나가게 되었다. 바로 장연우(張延祐, ?~1015)였다. 그는 광종 때 송나라에 사신으로 파견되어 가는 길에, 배로 예성강을 출발하여 중국 강남 지역에 도착한 터였다. 사람들이 와서 비파의 밑바닥을 보여주며 뜻을 물었고, 이에 그는 다음과 같이 번역을 해 주었다. |

|

| 가을날 한송정과 경포의 잔잔한 밤물결을 보면서, 그리고 갈매기가 오가는 것을 보면서 작중 화자는 떠나간 임을 생각하고 있다. 임에 대한 그리움의 정서를 노래하면서도 고려가요가 항용 보여주기 쉬운 격정의 서정을 보이지 않는다. ‘달이 밝고’ ‘잔잔한 물결’이 치는 것에서 이미 짐작할 수 있는 것처럼, 이 노래는 차분하고 고요한 어조로 그리움을 드러내고 있다. |

|

|

|

이 노래는 그 이후에도 이 땅의 백성들에게 깊은 사랑을 받았다. 그 예로 조선 후기가 되면 유행하는 시조 작품에 〈한송정곡〉을 번역해서 활용한 것이 있다는 사실을 들 수 있다. |

|

|

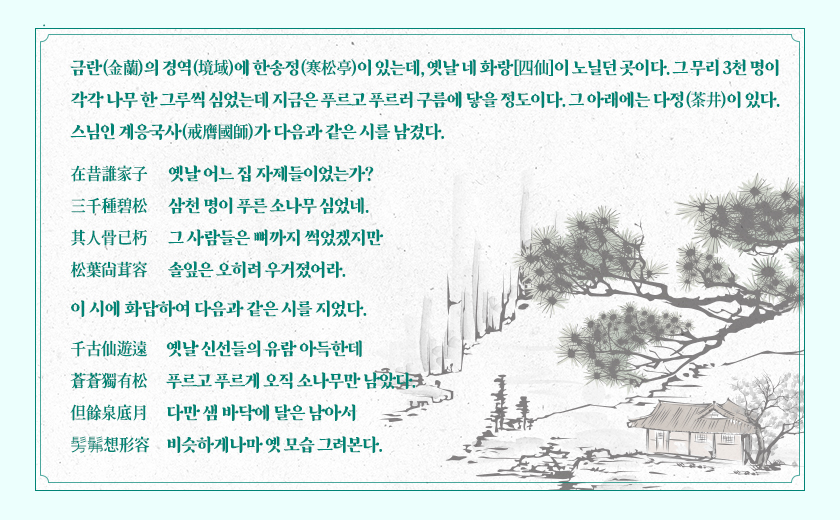

이렇게 높은 서정성을 이미 획득했던 향가는 〈한송정곡〉을 통해서 그 수준을 분명하게 드러냈으며, 조선 말기까지 많은 사람들의 사랑을 받았다. 그리고 이러한 현상을 통해서 한반도를 중심으로 살아왔던 한국인들의 그리움은 감정의 격렬한 표현보다는 고요하고 차분한 감정 표현에 기대 있다는 점도 확인할 수 있다. 신선의 풍류 가득한 곳 한송정이 사랑을 받은 것은 무엇 때문이었을까? 넓은 바다와 울창한 소나무 숲, 멀리 보이는 대관령의 줄기 등이 주는 아름다운 풍광이 우선 눈에 들어왔을 것이다. 그러나 그 안에는 인간 세계를 벗어난 신선들의 이야기가 향기로운 차와 함께 스며있기 때문에 명소로 사랑을 받았던 것으로 보인다. 대부분의 기록에는 이러한 소재가 빠지지 않고 등장하기 때문이다. 그리고 그러한 소재로 지어진 시문들이 시대를 넘어서 전해지기 때문에, 지식인들에게 한송정은 단순히 아름다운 풍경을 지닌 곳만은 아니었다. 우리나라 기록 중에서 한송정에 대한 구체적인 정보를 담아서 남긴 사람으로 이인로(李仁老, 1152~1220)를 들 수 있다. 그는「파한집(破閑集)」(卷中)에서 계응국사(戒膺國師)가 쓴 한송정 시를 소개한 뒤, 자신이 화답한 작품을 소개하였다. 그 내용은 다음과 같다. |

|

|

사선의 유람을 추억하고 차를 마시는 전통이 두 사람의 작품 속에 함축되어 있다. 특히 한송정 주변 울창한 소나무 숲의 조성에 대한 고려 중기의 인식도 함께 들어 있어서 소중하다. 그만큼 이곳은 유람객들의 호의적 시선과 사랑을 받아 발길을 끌었다. 이처럼 한송정은 고려 후기에 이미 신선의 이미지와 석조(石竈, 돌아궁이)가 가장 상징적인 핵심어로 당시 유람객들에게 알려져 있었다. 여기서의 신선은 신라 시대의 사선(四仙)을 지칭한다. 영랑(永郎), 술랑(述郎), 남석행(南石行), 안상(安詳) 등 네 명의 국선(國仙)을 말하는데, 이들은 기본적으로 화랑도였지만, 그들의 풍류행이 후대에 널리 알려지면서 흔히 신선으로 추앙받았다. 이인로(李仁老)의 파한집(破閑集)에 의하면 사선의 문도가 가장 번성하여 심지어 ‘사선비(四仙碑)’까지 세웠다는 기록을 감안한다면, 이들에 대한 추앙은 대단했을 것이다. |

|

|

|

호랑이가 물어갈 한송정이여 근대 이전의 시기에 명승이 있는 곳의 백성들이 오히려 그 명승을 훼손한 사례가 더러 보인다. 강원도의 경우 금강산 구역 삼일포에 있는 사선 관련 기록 중에 단서(丹書) 훼손 사례를 들 수 있다. 너무 많은 사람들이 와서 민폐가 심하자 지역의 백성들이 바위에 새겨져 있는 단서를 정으로 쪼아서 훼손했다는 기록이 있다. 한송정도 이와 비슷한 원망을 들었다. 앞서 소개한 이곡의 〈동유기〉 (강원국학통신 제10호-누정 풍류 두 번째이야기 “죽서루, 오십천 벼랑 위에서 견딘 천년세월”)에 의하면, 한송정은 유람객이 너무 많이 찾아오는 것을 너무 싫어해서 고을 사람들이 건물을 철거했다는 기록을 남기기도 했다. 이러한 사건은 전국적으로 이름이 나서 조선 시대에는 다음과 같은 이야기가 만들어지게 되었다. |

|

|

조선 초기 대문장가였던 서거정(徐居正, 1420~1488)이 지은「태평한화골계전(太平閑話滑稽傳)」에 수록된 일화이다. 이 책은 서거정이 민간에 떠도는 이야기를 모아서 엮은 책이므로, 위의 기록이 당시 백성들 사이에서 널리 유행하던 설화라는 것을 알 수 있다. 백성들 사이에서 이런 이야기가 떠돌 정도면 유람객들이 끼치는 민폐가 얼마나 심한지를 짐작케 한다. 지금은 명승을 보유하고 있는 것이 지역민들의 자랑거리로 늘 수위(首位)를 차지하지만, 근대 이전만 하더라도 지배층들의 횡포 때문에 겪는 백성들의 어려움이 명승의 이면에 그림자를 드리우고 있었던 것이다. 한국적 풍류와 음다(飮多) 전통의 발상지 우리 문화사에서 한송정은 다채로운 문화적 토대를 형성하고 있다. 특히 이곳은 사랑하는 임에 대한 그리움이 깊이 스민 장소로 알려졌다. 〈한송정곡〉을 통해서 조선 말기까지 인구에 회자되었던 경포와 한송정은 아름답고 구슬픈 서정의 전통이 바로 한송정을 기반으로 널리 퍼져나갔던 것이다. 그러나 이곳은 신선과 음다 전통에서 빼놓을 수 없는 장소이다. 사선의 행적이 강원도 동해안 곳곳에 퍼져있는 것은 사실이지만, 그들이 머무르면서 차를 마시고 풍류를 즐겼으며 그들이 이끄는 무리들과 함께 소나무를 심었던 구체적 행적이 가장 자주 나타난 곳은 바로 한송정이었다. 또한 이곳을 중심으로 고려 후기에는 이미 명사들이 모여서 차를 마시는 모임이 만들어져서 활동하고 있었음을 기록으로 확인할 수 있었다. |

|

|