|

|

|

1990년대 이래 각 지방의 문화사·생활사 등에 대한 관심이 증대되고 연구영역이 확대되면서 개인, 문중 소장 자료의 발굴과 이를 분석한 지역사 연구가 활발하게 진행되고 있다. 연대기, 법전류의 관찬 자료나 문집류를 중심으로 진행되던 연구가 개인문서, 촌락문서, 문중자료 등 다양한 형태의 고문서나 일기류 자료는 계층별, 직업별로 특정 시기에 살았던 사람들의 구체적인 삶의 모습과 의식을 살펴볼 수 있게 한다. 특히 유일본 필사본 자료는 관찬자료나 연대기 자료에서 볼 수 없는 다양한 내용을 담고 있는 사례가 많기 때문에 사료적 가치가 높을 수 있다.

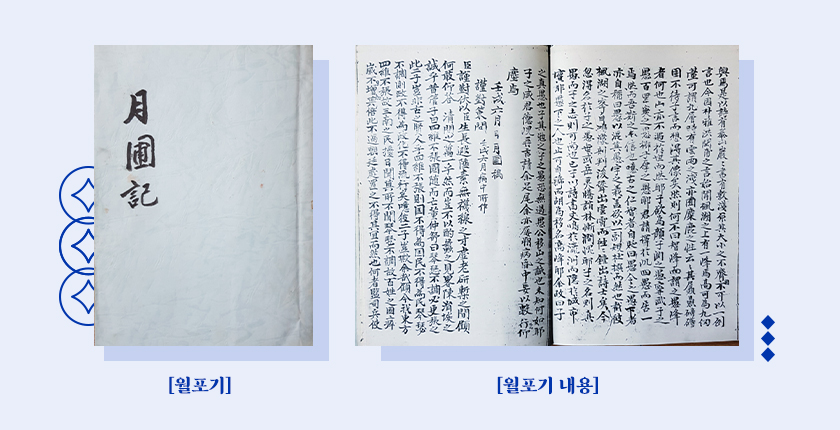

어촌 심언광의 10대손 심능규의 개인 저작 심능규(沈能圭: 1790~1862)가 남긴 「월포기(月圃記)」는 19세기 강릉지역의 사회상과 생활상의 일면을 살펴볼 수 있는 자료이다. 이 자료는 한약방 천보당(天保堂)을 운영한 최대선(崔大善)이 원본을 복사하여 표지를 장정한 형태로 남아 있으며, 그의 후손이 소장하고 있다. 심능규는 삼척심씨로 자는 사룡(士龍), 호는 월포(月圃)이고, 70세 때인 철종 10년(1859) 증광시(增廣試) 진사시에 합격하였다. 「월포기」에 수록된 내용은 축문, 기문, 시문, 상량문, 제문, 한문소설 등 매우 다양하다. 특히 강릉지역 생활사, 사회사, 문중사를 이해하고 연구하는데 도움이 되는 것은 글을 지은 시기와 배경이 구체적으로 주기(註記)되어 있는 것이 많다는 것이다. |

|

|

「월포기」에 수록된 글은 내용별로 구분하지 않고 대개 글을 작성한 연대순으로 필사되어 있는 것이 특징이다. 그래서인지 심능규의 나이 24세 때인 계유년(1813)에 지은 것으로 기록한 「갈홍전(蝎紅傳)」이 맨 앞에 수록되어 있다. 「갈홍전」은 「모영전(毛潁傳)」과 서로 표리(表裏)를 이룬다고 부연 설명하고 있다. 「모영전」은 한유(韓愈)가 지은 것으로 붓을 의인화하여 좌천당한 자신의 울분을 토로한 것으로 유명하다. 심능규는 「모영전」을 읽고 자신의 처지와 심경을 소설의 소재로 삼고 있음을 추측해 볼 수 있다.

강릉지역 생활 연구자료로 가치 높아 강릉지역 민간신앙과 생활 모습을 보여주는 내용이 곳곳에 보인다. 「성황신 축문(城隍神祝文)」은 기축년(1829) 납월 정동면(丁洞面) 일대에 여역(癘疫) 기운이 기승을 부리자 마을 주민들이 높은 봉우리에 모여 심능규에게 축문을 지으라고 요청하였기에 지은 것이라고 하였다. 민간신앙을 통해 주술적인 방법으로 돌림병을 퇴치하고자 한 당시의 생활 모습을 그려볼 수 있다. 「토지신 축문(土地神祝文)」이나 「여역신 축문(癘疫神祝文)」, 「송개창신문(送疥瘡神文)」 내용도 여러 질병에 대한 치료방법이나 경험, 기원을 담고 있다. 그리고 1843년(헌종 9) 봄부터 여름까지 3개월간 심한 가뭄이 들자 정동면과 하남면은 강문(江門)에서 우제(雩祭)를 지내며 심능규에게 제문을 지어달라고 요청하여 지은 내용도 수록되어 있다. |

|

|

|

「문공공 이후 세전 보물기(文恭公以後世傳寶物記)」에는 심언광(沈彦光)에게 내사(內賜: 임금이 신하에게 물건을 내리는 것)한 한림연(翰林硯), 1526년 군신도상(君臣圖像) 2건, 1530년 직제학으로 있을 때 내사한 「한서(漢書)」 1질, 대제학으로 권점(圈點)한 문서, 1536년 관서경변사(關西警邊使)로 임명되었을 때 내사한 자금대(紫金帶)는 길이가 7척 5촌, 넓이는 1촌 여, 재질은 진홍당사(眞紅唐絲)로 되어 있고, 여러 모양의 장식물로 수를 곁들인 것이었다. 1537년 이조판서로 관반사(館伴使)가 되었을 때 명나라 사신 공용(龔用)이 써준 ‘경호어촌(鏡湖漁村)’ 글씨, 부사 오희맹(吳希孟)이 쓴 ‘해운소정(海雲小亭)’ 글씨 등이었다.

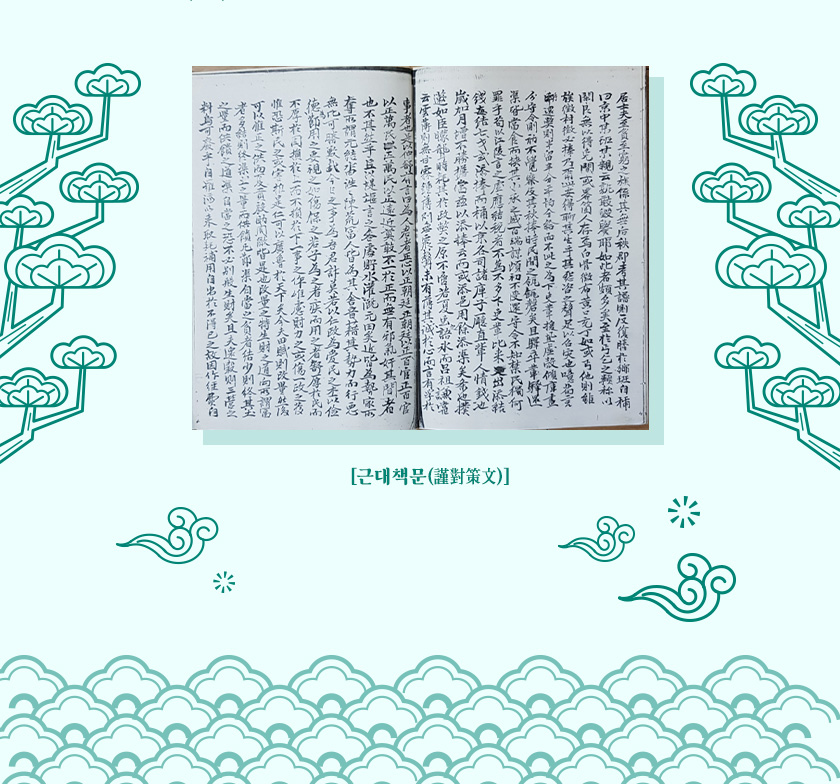

심씨 문중에서 보물로 여겨 간직하며 전해지던 것이 심능규의 6대조 의곡공(義谷公) 때 이르러 이를 영구히 보장하기 위해 각 파에 분산하였는데, 벼루는 한양 장동(壯洞)의 대종가(大宗家)에, 홍란각대금관자(紅鑾角帶金貫子)와 서책 등은 차종가(次宗家)에, 금대는 만회당(晩悔堂)에 보관한 사실과 이후의 변천 과정을 기록하고 있으며, 또 다른 여러 유물과 우암 송시열, 동춘당 송준길의 글씨 등에 대한 내용을 비교적 상세하게 서술하고 있어 문중사를 이해하는데 많은 도움이 된다. 「호상서숙 상량문(湖上書塾上樑文)」과 「호상서숙 중건기(湖上書塾重建記)」는 경신년(1860) 5월에 동리 수십여 가호 주민들이 서숙이 없음을 안타깝게 여겨 부·형·장·로(父兄長老) 여러 사람이 재력을 모아 경호 인근에 6칸 규모 와옥(瓦屋)을 지어 관동(冠童)을 육영한 사실을 기록하고 있다. 호상서숙에 걸려 있던 주련(柱聯) 내용도 알 수 있다. 초등교육을 위한 유림의 동향과 교육 시설 등을 파악할 수 있는 내용이다. 「김차군전(金此君傳)」, 「장판서전(張判書傳)」, 「제이온여문(祭李溫汝文)」, 「제죽양권중근문(祭竹陽權仲根文)」, 「제이용하문(祭李龍夏文)」, 「류무숙공효원전(柳武肅公孝源傳)」 등은 강릉과 연고를 맺은 인물이나 그의 교유관계 등을 살펴볼 수 있는 기록으로 다른 곳에서 찾아보기 어려운 내용이다. 그리고 「금강록 시집서(金剛錄詩集序)」, 「해운정 중수기(海雲亭重修記)」, 「경호지(鏡湖誌)」, 「오봉서원 사실(五峰建院事實)」, 「경호계첩서(鏡湖契帖序)」, 「소양사로회계(昭陽四老會契)」와 여러 당호기(堂號記) 및 별호기(別號記) 등은 강릉의 유림사회와 여러 건축물의 유래와 관련 인물에 대한 사실을 확인하고 이해하는데 도움이 될 것이다. 말년 병석에서 쓴 대책문도 눈길 「월포기」의 말미에 실려 있는 글은「근대책문(謹對策文)」이다. 심능규의 말년에 지은 것으로 ‘임술년 6월 병중에 지은 것’이라고 주기되어 있다. 1862년 2월 경상도 단성에서 일어난 농민항쟁이 삼남(三南)지역을 중심으로 전국에 걸쳐 70여 개 고을로 확대되었다. 농민항쟁의 주요 원인은 삼정(三政)이라고 불리는 전정(田政)·군정(軍政)·환정(還政)의 문란을 비롯한 봉건 정부와 관리의 농민들에 대한 억압과 수탈이었다. 심능규가 이 글을 지을 때에는 강릉에도 “삼남의 민요(民擾) 소식이 날마다 들린다.”라고 할 정도로 매우 우려되는 분위기였다. |

|

|

|

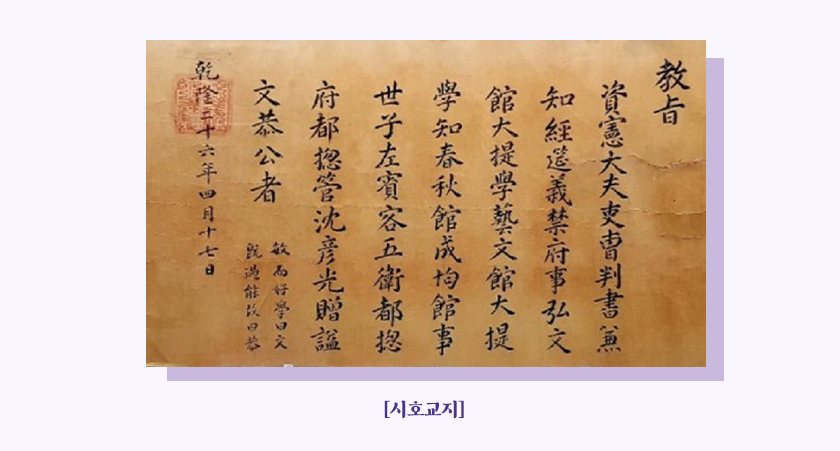

그는 조정의 대처가 적절하지 않아 백성들이 곤궁하고 병들게 되는데, 이는 감사·병사·현령·군수 등 사람을 잘못 선발한 것에 원인이 있다고 하였다. 또한 사치가 성행하여 서양 물품과 왜에서 생산되는 장도(粧刀), 모시, 비녀, 각종 장신구를 구입하는 풍조가 확산되어 가고 있다고 진단하였다. 이와 같은 폐단을 바로잡기 위해서는 먼저 사치를 억제시키고, 전정의 폐단인 족징(族徵)·동징(洞徵)·촌징(村徵) 등을 없애고, 군정의 폐단인 족보 등을 위조하여 자칭 유학(幼學)·한량(閑良)으로 칭하여 군역을 회피하는 자들을 없애고, 백골징포(白骨徵布)·황구충정(黃口充定) 등의 폐해를 차단하고, 환곡의 각종 불법과 비리를 척결할 것을 호소하였다. 이와 더불어 강릉지역의 상황도 사례를 들어 서술하고 있다. 결세(結稅)의 허술함이 많고 하리배(下吏輩)들이 매 결(結)마다 결전(結錢)을 7전씩 추가로 거두는데, 한양의 여러 관청 고자(庫子)와 청직배(廳直輩)들의 인정전(人情錢)이라는 것이다. 이러한 폐단은 세월이 지날수록 점점 늘어나 감당할 수 없어 추가로 징수하여 고을 재정에 보태거나 나머지는 자기들 몫으로 한다는 것이다. 제언의 폐단으로 저수관개(貯水灌漑) 원전(元田)을 세력있는 자들이 빼앗거나 부유한 자들의 마름이 세력을 빙자하여 행악(行惡)하고 있음도 지적하고 있다. 대책문의 말미에는 자신이 강릉에서 포의(布衣)로 농사짓는 자로 중종대에 이조판서, 대제학을 지낸 심언광(沈彦光)의 후손이라고 밝히고 있다. 심언광의 시호를 요청하는 과정에서 생산된 토지매매문서 한편 심능규의 10대조 어촌(漁村) 심언광(1487~1507)의 시호(諡號)와 관련하여 문중사와 사회사를 이해하는데 매우 흥미로운 문서도 있어 함께 소개한다. 심언광의 문공공(文恭公)이라는 시호는 사후 220년이 지난 1761년(영조 37)에 내려지는데, 당시의 교지는 ‘오죽헌·시립박물관’에 전시되어 있다. |

|

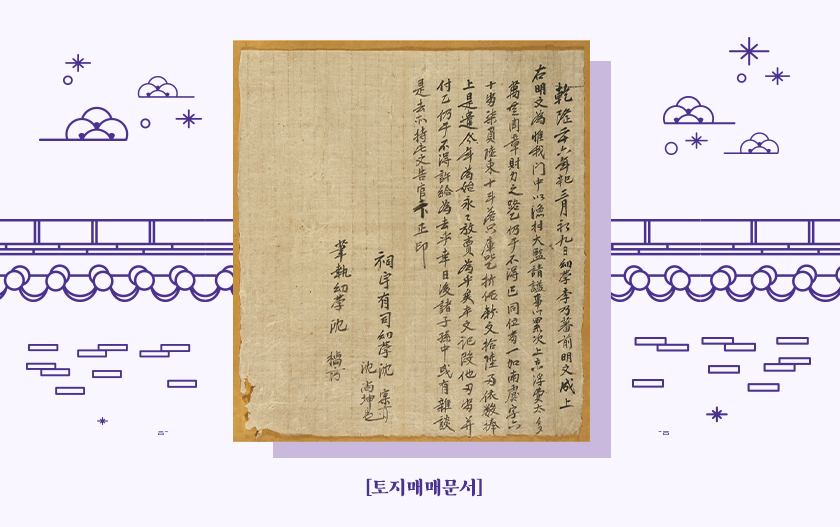

| 그런데 문공공 시호와 관련된 토지매매 문서가 강릉 선교장(船橋莊)에 소장되어 있어 눈길을 끈다. 심언광의 시호가 내려지는 1761년 삼척심씨 문중에서 조정에 어촌대감(漁村大監)의 시호를 청하기 위해 문중 차원에서 강릉에서 한양을 여러 차례 오르내렸던 것으로 보인다. 이에 따라 한양을 다녀오는데 경비가 너무 많이 들어 부득이 일가남(一加南)에 소재한 논을 16냥에 매도하여 비용을 마련한 내용이다. 매도자는 삼척심씨 문중의 사우유사(祠宇有司) 심실(沈實)과 심상곤(沈尙坤)이며, 매수자는 선교장 주인 이내번(李乃藩)으로 되어 있다. 단편적인 내용이지만 18세기 후반 강릉지역 사회상의 여러 모습을 담고 있는 자료이다. |

|

|

이상에서 보듯이, 강원도 내 각 지역의 사회사 연구가 활성화되고 심화되기 위해서는 새로운 사료의 발굴과 수집이 우선되어야 한다. 지방사가 중앙사나 전체사와 크게 다른 점은 생활사를 구명하여 특수성과 차별성을 찾아내는 것이다. 강원권 국학자료 조사 정리 사업을 통해 사장되어있는 많은 사료들이 발굴되어 빛을 보고, 사료적 가치를 인정받을 수 있는 기회가 많아지기를 기대한다.

|

|