|

|

|

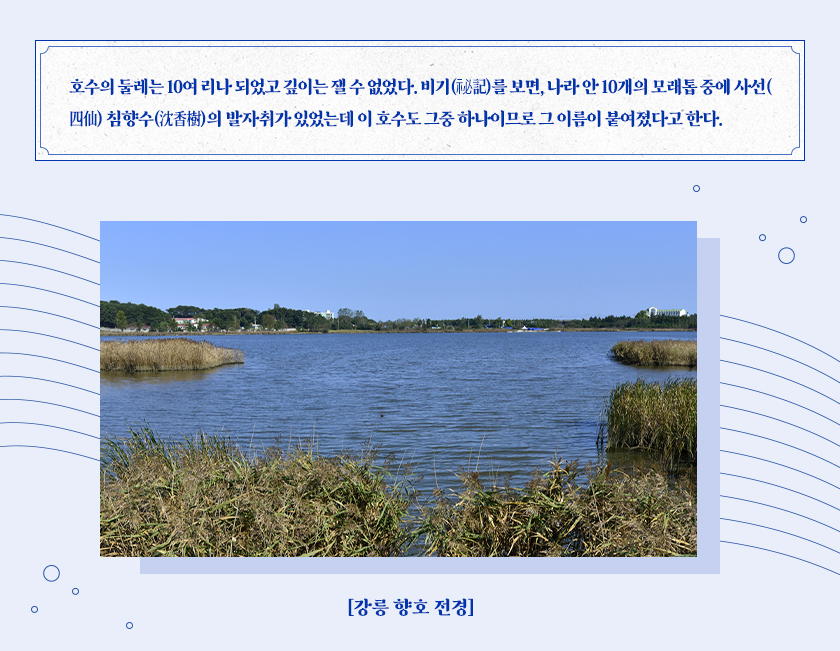

향호(香湖)가 개발되면 침향(沈香)이 떠오를까? 그러면 우리는 1천 년 전에 호수에 심어 놓은 향나무, 매향의 향기를 느껴 볼 수 있을까? 매향은 미래를 위해 준비한 희망이라는데…… 여러 상념이 오간다. 강릉시 북단에 위치한 향호를 지방정원으로 조성하고 이어 국가정원으로 확장하려는 시도가 본격화되고 있다. 강릉시는 북부권 관광 인프라 확충을 위해 주문진 향호 일원에 70만㎡ 규모의 정원을 조성, 지역의 성장 동력을 마련하고 세계 100대 관광도시로 진입하기 위한 계기로 삼으려 한다. 향호는 강릉과 양양의 경계에 있는 석호지만 경포호에 밀려 그동안 개발과 관심의 영역에서 멀리 있었다. 덕분에 청정을 유지하고 있는 호수이다. 강릉의 향토지인 『임영지』에서는 향호를 이렇게 설명하고 있다. |

|

|

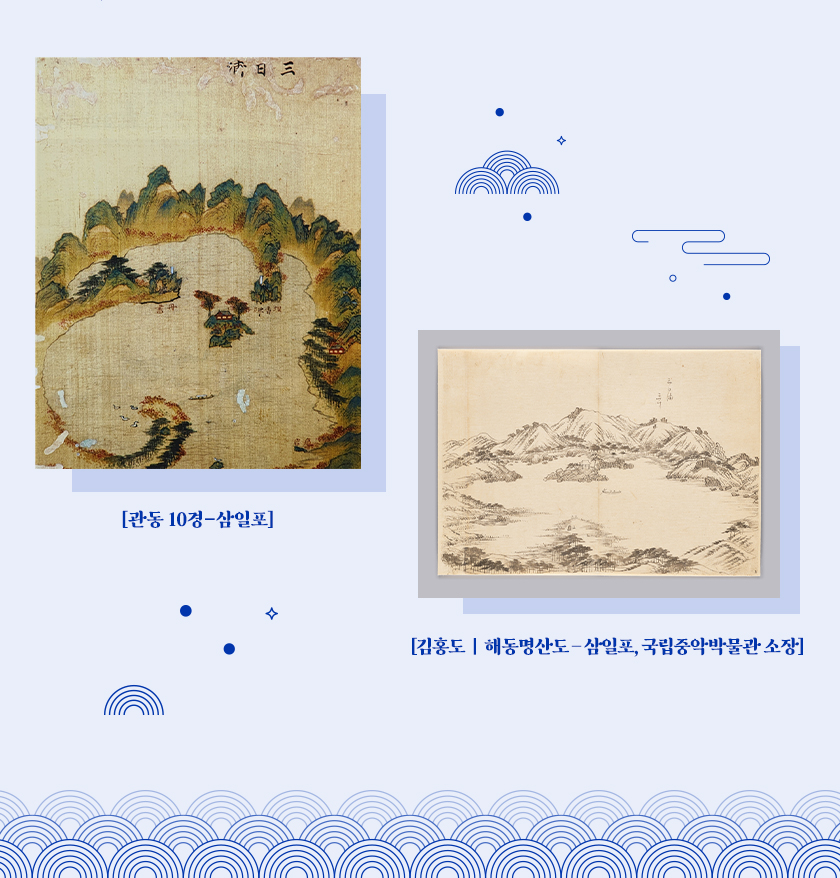

구체적인 자료를 제시하지 않았지만 ‘사선 침향수의 발자취’로 인하여 향호라는 이름이 붙여졌다는 설명은 의미심장하다. 여기서 사선은 신라 화랑 ‘영랑, 술랑, 안상, 남랑’을, 침향수는 매향을 의미하기 때문이다. 향호에서 언뜻 비친 이야기를 구체적으로 전하고 있는 곳이 고성 삼일포이다. 현재는 북한에 있어 현장을 볼 수 없지만, 한때 가능한 적도 있었다. 삼일포는 경치가 너무 좋아 화랑들이 하루 일정인데도 불구하고 사흘간 놀고 갔다는 이야기가 지명으로 전하는 곳이다. 호수에 존재하는 섬과 바위마다 화랑의 흔적을 볼 수 있다. 신라 사선이 쉬어갔다는 사선정, 호수 북쪽 단서암은 ‘영랑도남석행(永郞徒南石行)’이라고 새겨져 있는데 두 글자가 붉은 글씨로 되어 있어 붙은 별칭이다. 이처럼 삼일포 곳곳에는 신선이 머물렀음을 입증하려는 흔적들이 존재한다. 매향은 삼일포를 신성화, 성역화했다. 불가에서 향은 부처님을 공양할 때 최고의 예물로 인식된다. 향 중에서도 땅에 묻힌 침향나무가 오랜 세월 응고되어 생기는 침향은 그을음이 없고 약재로서도 효용이 높아 대단히 귀하게 여겼다. 그러나 침향은 대부분 베트남 등 동남아시아에서 수입해 온 약재로 비싸고 희소하다 보니 왕실과 고관대작의 전유물이었다. 고려말 조선초 일반 백성들은 침향을 얻기 위한 방법으로 향나무를 바닷물과 갯벌이 만나는 지역에 묻는 매향 의식을 가졌다. 묻어 두고 오랜 세월이 지나면 침향이 될 것이라고 믿었다. 매향은 현세의 고통으로부터 구원받고, 미래에는 미륵의 정토에서 살 수 있다는 믿음의 증좌였다. |

|

|

|

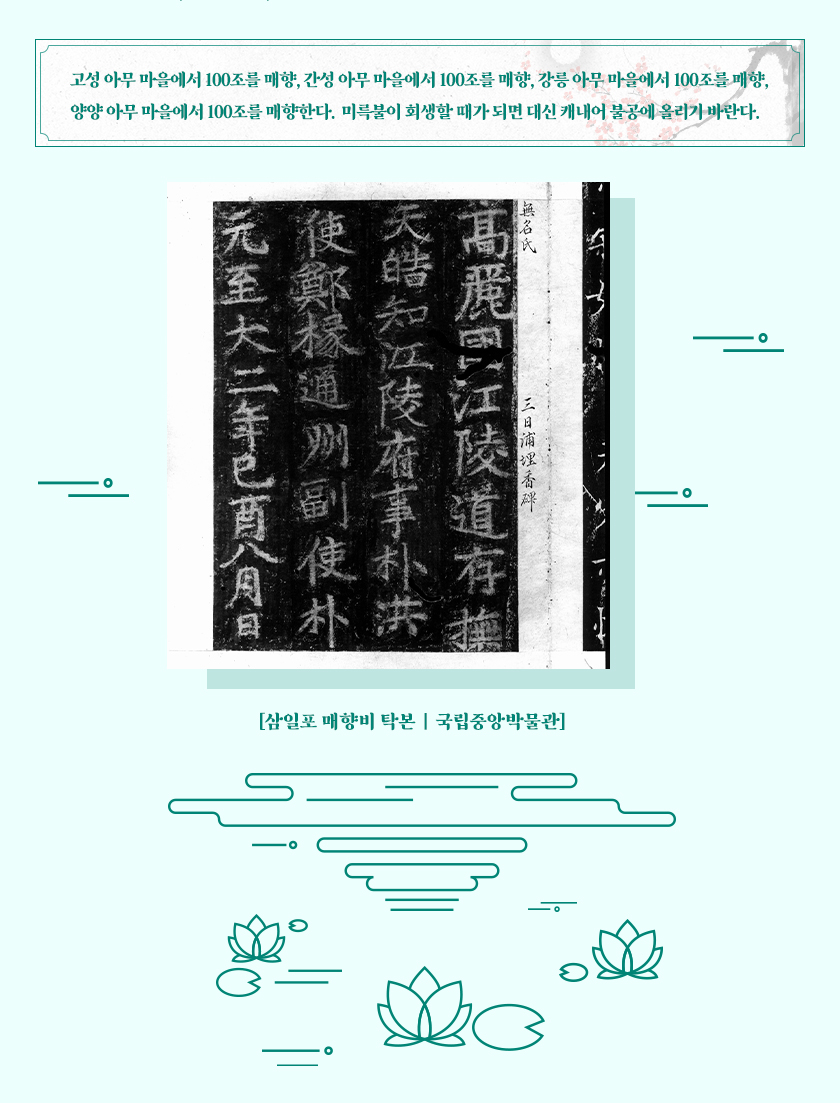

1309년(충선왕 1)에 건립된 삼일포 매향비는 강원도 고성군 삼일포 단서암에 있었다. 현재 비석은 없어지고 비문의 탁본만 남아 전한다. 강릉 도존무사 김천호 등 위로는 흡곡에서 아래로는 울진, 평해에 이르기까지 강릉 부근의 지방관들이 주동이 되어 동해안의 9개 지역에 매향한 사실을 적은 것이다. 중앙관리를 비롯한 지방관, 스님 등 다양한 계층이 매향 의식에 주도적으로 참여했다. 비 앞면에는 “고려국 강릉 도존무사 김천호, 강릉부사 박홍수, 판관 김광보, 양주부사 박전, 등주부사 정연, 통주부사 김용경, 흡곡현령 성을신, 간성현령 변유, 삼척현위 조신주, 울진현령 권분, 평해감무 박춘 등은 신분과 지위를 막론하고 착한 일을 즐기는 여러 사람들과 함께 미륵보살 앞에 맹세·기원하면서 향나무 1500조(條)를 비 뒷면에 적은 개수대로 각 포구에 묻고 미륵(彌勒)이 하생하기를 기다리며 미륵보살이 하생할 때 우리들도 함께 태어나 용화회에 참석하여 삼보(三寶)를 공양(供養) 드릴 수 있도록 하여 주십시오.” 라는 내용과 함께 “1309년 8월에 삼가 조성한다.”라는 기록 연대가 부기되어 있다. 또 뒷면에는 “평해 해안치(海岸峙) 동구(洞口)에 100조, 삼척 맹방촌 물가에 150조, 울진 두정에 200조, 양주 덕산망에 100조, 강릉 정동촌 물가에 310조, 동산현 문사정에 200조, 간성 공수진에 110조, 흡곡 단말을리에 210조, 압융현 학포구에 120조, 모두 1500조를 묻었다.”라고 하였다. 조선초 유학자 이원(李黿: ?~1504)이 1493년 금강산을 유람하면서 삼일포 매향비를 보고 비의 내용을 남겨놓았다. |

|

|

|

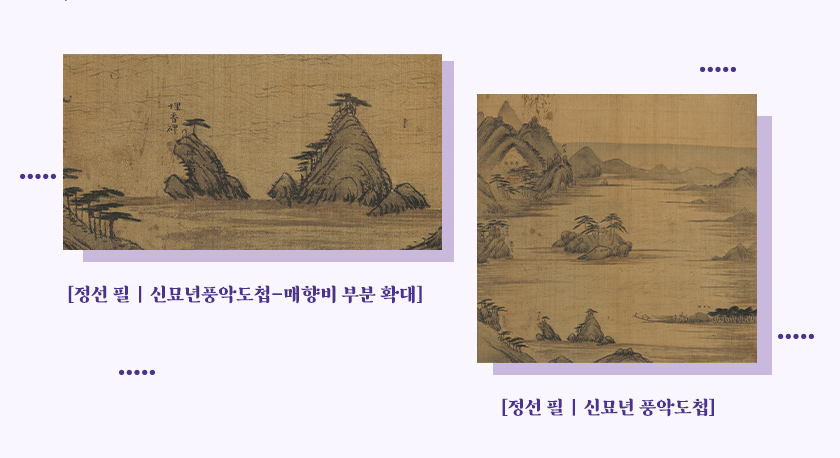

이원은 실제적인 마을 이름을 남기지 않았지만 고성, 간성, 양양, 강릉에 매향한 것은 확실해 보인다. 또한 삼척부사를 지낸 미수 허목(許穆: 1595∼1682)의 「척주지」와 「관동읍지」에 “영동지방 각 고을의 지위가 높고 낮은 수령들이 강릉 정동진(310주), 양양 덕산망(200주), 간성 공수진(110주) 등 동해안 각 포진(浦津)에 모두 2,500그루의 향나무를 묻었다”라고 전했다. 다만 고려의 수도는 개성, 조선은 한양이었으므로 정동의 위치에 차이가 있다. 따라서 당시의 정동과 현재의 정동진이 같은 곳이라고 확신할 수는 없다. 겸재(謙齋) 정선(鄭敾: 1676∼1759)이 1711년 금강산을 다니며 그린 진경산수, 「신묘년 풍악도첩(辛卯年 風樂圖牒)」에 실려 있는 삼일포 그림에는 화폭 우측 바위 꼭대기에 매향비가 그대로 존재하고 있다. 또한 시화첩 「관동십경(關東十境)」의 삼일포 그림에는 매향비와 함께 단서라는 명문이 있어 조선 후기까지도 매향비가 존재했음을 알 수 있다. |

|

|

소나무 숲에 쌓인 향호도 삼일포와 함께 매향의 전설이 남아 전하는 곳이다. 호수 동쪽, 향동(香洞)의 천년 묵은 향나무가 홍수에 떠내려와 호수에 잠겨 침향이 되어 나라에 경사스런 일이 있으면 침향이 호수에 떠서 서광이 비친다는 것이다. 침향을 찾으면 큰 부자가 된다고 하여 이를 찾으려고 애를 쓴 사람이 많다고 전한다. 또「산수비기(山水秘記)」에 의하면, “옛날 매향을 10주 한 일이 있다. 향동의 천년 묵은 향나무를 아름답고 맑은 호수 아래 묻었는데, 나라에 경사스런 일이 있으면 향호의 침향에서 빛이 비쳤다고 한다. 이름은 이러한 매향의 풍습에서 유래하였다.”라고 기록하고 있다. 조선시대의 시인 안숭검(安崇儉)은 “예부터 덕이 있는 군자호요. 호수에 묻힌 향나무의 이름을 따 향호라 하네. 강릉 땅 곳곳 호숫가에 정자가 많지만, 향호의 이름에 비하겠는가?”라며 향호의 지명은 침향에서 유래하였음을 시사하고 있다. 예전에는 경치가 뛰어나 호숫가에 취적정(取適亭)·강정(江亭)·향호정(香湖亭) 등의 정자가 있었으나 지금은 사라지고 터만 남았다. 주변의 향동·향호동·향호리·향호교 등의 지명은 모두 향호의 영향을 받은 것이 분명하다. 1999년 10월 삼척시 근덕면 맹방 해변에서는 당시 고려인들이 묻었을 것으로 추정되는 침향목이 발견돼 새천년을 앞두고 비상한 관심을 끌기도 했다. 지극한 믿음과 노력으로 침향을 만들어 새로운 세상을 염원했던 선조들의 향이 아직도 남아 전한 사례이다. |

|

|

현대문명의 시각에선 매향을 부질없는 일로 폄하할 수도 있다. 하지만 오랜 기다림은 매향에 깊은 향기를 품게 했을 것이고, 신념의 향은 지워지지 않을 것이다. 늘 향호 수면에는 매향의 향내가 떠돈다. 이번 지방정원, 국가정원 조성이 원만하게 진행된다면 혹시 매향이 신비스런 자태를 드러내지 않을까. |

|

|

|