|

|

| 화악산 자락에 살았던 김수증(金壽增: 1624~1701)에 대해 《조선왕조실록》은 이렇게 평한다. |

|

|

그는 명문 집안 후손으로, 할아버지는 병자호란 때 척화파로 유명한 김상헌(金尙憲: 1570~1652)이며, 큰할아버지는 항복 소식에 순절한 김상용(金尙容: 1561~1637)이다. 두 동생인 김수흥(金壽興: 1626~1690)과 김수항(金壽恒: 1629~1689)은 모두 영의정을 지냈다. 또한 김창집(金昌集: 1648~1722) 등 김수항의 여섯 아들은 모두 문예의 대가로 이름을 떨쳤다. 김수증은 1670년에 화천군 사내면 용담1리에 집을 짓기 시작해서, 1675년 겨울에 온 집안이 와서 살았다. 1689년에 삼일리로 거처를 옮기게 된다. 용담리에서도 화악산이 보이긴 했으나 산과 떨어져 있었다면, 삼일리의 거처는 화악산 품에 안긴 형국이다. 처음엔 사창리 주변의 자연에 매료되었다. 뛰어난 경치를 찾아내어 곡운구곡을 만들었다. 여기서 그치지 않고 칠선동 일대를 유람하고 7곡(曲)을 명명하기도 했다. 화악산의 품에 안기면서 화악산을 유람하게 되었고, 「유화악산기(遊華嶽山記)」에 자세하게 기록하였다. |

|

|

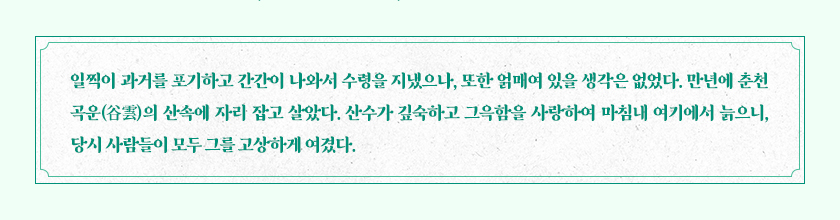

| 화악산의 높이는 1,468m이다. 동쪽의 응봉, 서쪽의 국망봉과 함께 광주산맥의 주봉을 이룬다. 화악산을 중앙으로 동쪽에 응봉, 서쪽에 중봉이 있어서 삼형제봉으로 부르기도 한다. 성해응은 『연경재전집』에서 화악산을 ‘화음산(華陰山)’으로 기록했다. 늘 구름이 끼어서 구름을 관장한다는 의미로 ‘관운산(管雲山)’으로 부르기도 하였다. 화악산에 오른 1691년은 김수증의 나이 68세로 화음동에서 산 지 3년째 되던 해이다. 유람은 대부분 경기도 가평 쪽에서 시작한다. 300여 년 전 김수증은 삼일리에 있는 반수암부터 산을 오르기 시작했다. 조선시대 사대부들은 산행할 때 가마를 이용하였다. 김수증도 처음엔 소를 타고 가다가, 도중에 가마로 갈아탔다. 산세가 험해지자 도보로 오르기 시작했다. |

|

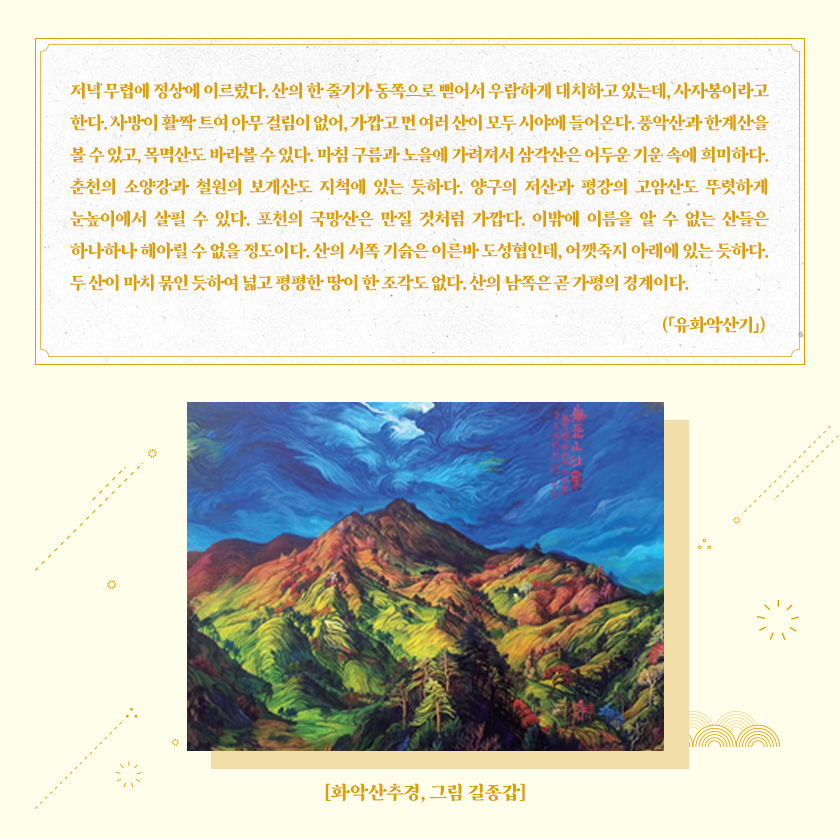

| 현재의 화악산 정상은 올라갈 수 없다. 군부대가 차지하고 출입을 엄금하고 있기 때문이다. 정상뿐만 아니라 정상 일대를 넓게 차지하고 있다. 철조망을 피해 토끼길 같은 등산로를 따라 올라가니 ‘중봉’이란 표지석이 보인다. 사방을 돌아보니 주변의 산들이 모두 아래로 보인다. 가끔 구름 속에 모습을 드러내는 봉우리는 망망대해에 외롭게 떠 있는 섬이다. 동쪽에 있는 사자봉은 현재의 응봉을 말한다. 멀리 춘천이 보이며, 용화산과 그 밖의 산들이 계속 겹쳐서 시야로 들어온다. 풍악산은 금강산의 다른 이름이다. 한계산은 설악산이다. 남쪽으로 용문산이 흐릿하게 자리 잡고 있다. 서쪽으로 목멱산과 삼각산이 희미하게 보인다. 북쪽으로 철원과 양구 산들도 눈 아래에 가득하다. 보개산은 요즘 지장봉으로 더 알려져 있다. 평강의 고암산은 궁예의 수도였을 때 진산이었던 산으로 적석사의 달빛 구경이 유명하였다. 서쪽에 있는 도성협은 포천시 이동면 연곡리 제비울에서 가평군 북면 적목리로 넘어가는 고개를 가리킨다. 공자는 태산에 오르고 나서 천하가 좁다는 것을 알았다고 했는데, 화악산에 오르니 그 의미를 알 것 같다. |

|

|

| 화악산 아래로 펼쳐진 운해의 모습은 대단하였다. 구름을 관장하는 산이란 이름에 걸맞게 화악산은 늘 구름 속에 있곤 했다. 화악산이 만들어낸 구름은 자신보다 낮은 산들을 삼켜 버렸다. 주변보다 제법 높은 산들만이 머리를 내밀고 있을 뿐이다. 바둑알을 펼쳐 놓았다는 묘사가 절묘할 정도로 점점이 산의 정상이 보인다. 금강산 유람했을 때의 일과 비교한다. 비로봉을 휘감아 돌던 구름의 형세에 감탄한 적이 있었지만, 지금 화악산보다 못하다. 화악산에서 바라본 운해는 웅장하고 광활하였다. 화악산의 절경에 대해 언급할 때 정상에서 바라본 노을과 구름을 최고의 경관 중 하나로 꼽았다. |

|

| 전체 산의 2/3되는 부분은 속세와 완전히 격리된 화악산 중에서도 깊숙한 곳이다. 김수증은 이곳을 태초곡이라 이름 지었다. 이곳에 움막을 짓고 가끔 머물고자 했다. 그는 왜 이곳에 집을 짓고자 했을까? 용담리의 곡운정사에서 삼일리의 화음동정사로 거처를 옮긴 것은 속세와 더 멀어지고 싶어서였다. 잠시 벼슬길에 나갔던 그는 정쟁의 소용돌이 속에서 송시열과 그의 동생이 희생당하는 것을 보고 화음동으로 돌아왔다. 화음동보다 더 깊숙한 곳으로 자신을 유폐시키고 싶었던 것이 아닐까? 태초곡에 거처를 마련하고 싶다는 그의 말은 쉽게 극복할 수 없었던 현실의 고통이 어느 정도였는지 알려준다. 그러나 김수증은 태초곡에 암자를 짓지 못하였다. 아니 안 지었을 수도 있다. 마음에 소용돌이가 일어날 때마다 화악산을 바라보거나, 조금만 더 깊숙이 들어와 한나절을 보낸다면 금방 자신을 괴롭힌 것들이 사라졌을 것이다. 김수증은 화악산을 통해 자신의 고통을 치유한 셈이다. |

|

|