|

|

|

우리가 알고 있는 것이 때로는 사실과 엉뚱하게 다른 경우가 있다. 스님의 장례 풍습이 그렇다. 일반적으로 스님이 수행을 마치고 세상을 떠나면 다비(茶毘)라는 화장(火葬)의 절차를 거쳐 출현한 사리(舍利)를 수습하여 부도(浮屠)라는 묘탑(墓塔)에 봉안하는 것으로 알고 있다. 그런데 이 사실이 한국에서는 고려 전기 이후에 정착하는 장례 풍습이다. 석가모니 부처님이 인도에서 입적하여 다비를 하고 나온 사리를 8개국에서 나누어 각기 사리탑을 건립하였다. 이때는 인도의 장례 풍습에 따라 다비를 하였다. 한국도 그랬을까. 이는 당연히 그렇지 않다. 그러면 어떻게 장례를 치렀을까? 고구려·백제·신라는 각기 차이가 있으나 300년대 후반에는 불교가 전래되었다. 그런데 불교가 전래된 초기에는 어떤 방식으로 장례를 치렀는지 명확하지 않으나 신라가 삼국을 통일하는 시기를 전후한 즈음에 살았던 원광대사(640~637)와 혜숙은 부도로 만들어 유골을 봉안하였고 원효대사(617~686)는 아들인 설총이 유체를 소상으로 만들어 분황사에 안치하였다. 자장율사(590~658)와 신행선사(704~779)는 다비하여 석혈(石穴)에 모셨다. 이렇게 다양한 방식의 장례가 치러진 것은 이때까지도 불교식 장례라 할 수 있는 다비가 완전히 정착하지 않았음을 알 수 있다. 그런데 821년에 도의선사가 당나라에서 남종선 불교를 전래한 이후 많은 스님들의 묘탑인 부도와 비석이 건립되면서 스님의 장례 풍습이 실물과 기록으로 확인되게 되었다. 남종선이 전래된 800년대 전반기를 시작으로 소위 9개 산문의 스님들의 장례 절차가 전해지는데, 전하는 승려 중에서 영월 법흥사의 전신사찰인 사자산문 흥녕선원의 개산조 징효절중만이 다비를 하고 그 외의 모든 승려는 다비를 하지 않고 매장을 하였다. 당시 승려들의 장례에 관한 자료를 정리하면 다음과 같다. |

|

| 위의 자료는 해당 스님의 부도를 건립하면서 그 내용을 비석에 새긴 글이다. 비석에 새긴 것은 당시의 상황을 사실대로 기록한 것으로 믿을 만한 자료이다. 예로 든 바와 같이 사자산문의 개산조인 징효만이 화장을 한 것을 알 수 있고 대부분의 선승들은 ‘하관(下棺)·유체(遺體)·색신(色身)·유골(遺骨)’ 등의 용어를 사용하여 장례를 행하였다고 하였는데, 이는 다비를 하지 않았다는 것이다. |

|

|

|

특히, 석남사에서 입적하고 이 사찰에 유체가 안치된 낭공행적은 916년 2월 12일에 입적하자 2월 17일에 색신을 모시고 임시로 장례를 지낸 다음 917년 11월 중순에 이장하기 위하여 유체를 보니 전신(全身)이 그대로였고 몸의 색(色)도 생전과 같았다고 하였다. 옥룡사에서 입적하고 이 사찰에 유체를 안장한 경보통진은 947년 4월 28일 입적하고 2년 후에 감실을 열어 보니 얼굴이 생전과 같아서 조금도 변함이 없었다고 하였다. 이는 분명 다비를 하지 않았음을 알 수 있다. 이러한 스님 외에도 풍기 명봉사 자적, 충주 정토사 법경, 장단 오룡사 법경, 여주 고달사 원종, 서산 보원사 법인, 합천 영암사 적연, 원주 거돈사 원공 등의 부도 비에서 다비를 하지 않고 매장한 것으로 기록하고 있다. 이러한 자료를 바탕으로 보았을 때, 입적한 승려는 화장을 거치지 않고 유체를 특정한 공간에 매장했음을 알 수 있다. 이렇게 신라말에서 고려초에 입적한 스님들은 유체를 화장하지 않고 매장을 하였는데 이후에는 어떻게 장례를 치렀을까? 이는 고려가 건국되고 체제가 정비되고 안정기에 접어든 시기를 살았던 원주 법천사 지광국사(984, 성종 3 ~ 1067, 문종 21)부터 다비가 시작되면서 이후 스님은 모두 다비를 하는 것으로 보면 스님의 장례 풍속은 다비로 정착되었음을 알 수 있다. |

|

| 위의 스님 장례를 보면 모두 다비를 하였고, 이후 원경·광제·묘응·원응·덕겸·초오·의광·광지·지칭·탄연 등의 승려들도 모두 다비를 하였다. 이를 보면 고려초기인 성종년간 이전까지는 스님에 따라 매장과 다비가 선택되면서도 기록이 전하는 고승들은 대부분 매장하였음을 알 수 있다. 이러한 장례 풍습이 지광국사가 입적하면서 다비가 주된 장례 의식으로 정착하였다. 매장을 한 스님들의 묘탑인 부도는 어떤 구조로 건립되었을까? 유물로 전하는 몇 사례를 찾아보자. 한국 최초로 남종선을 전래한 도의선사는 매장을 하였는지, 다비를 하였는지 그의 부도비가 전하지 않아 알 수 없다. 또한 양양 진전사의 부도를 몇차례 보수하면서 부도의 하부 구조가 훼손되어 석실이 있었는지를 알 수 없게 되었다. 단지 부도의 탑신받침에 사각형의 공간이 있어서 다비를 하고 출현한 사리를 봉안한 장치였을 가능성을 열어두고 있다. |

|

|

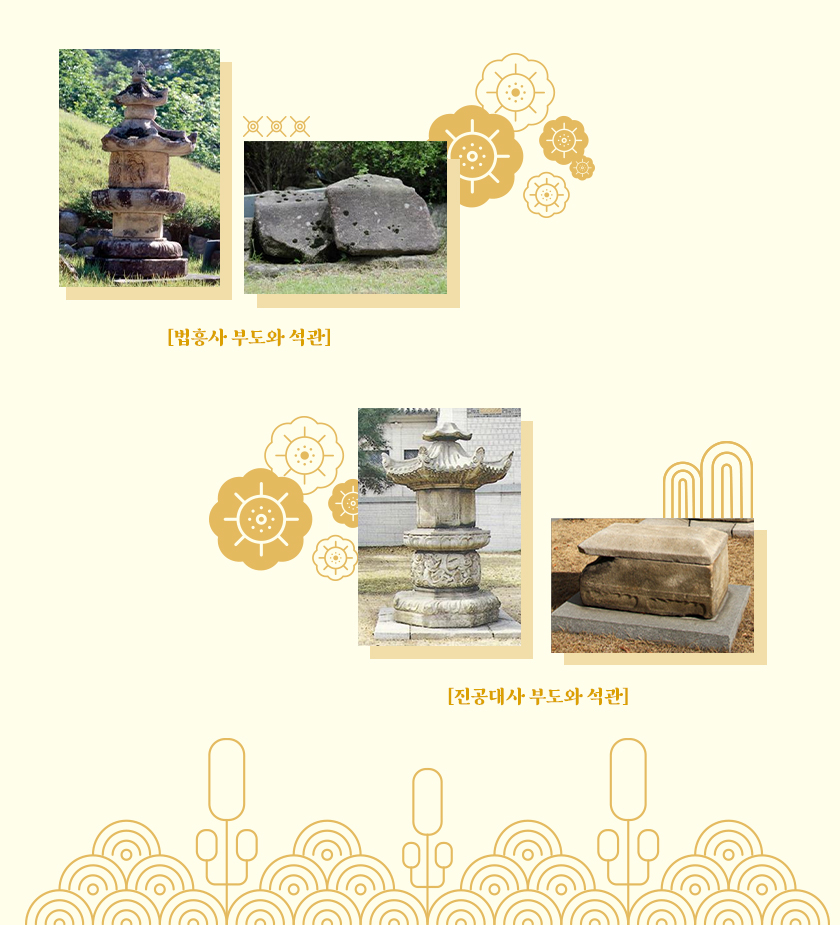

실물로 전하는 사례를 보면 다음과 같다. 우선 영월 법흥사에 부도와 석관이 있다. 징효절중에 의해 사자산문으로 개산된 법흥사는 흥녕선원의 후속 사찰로 징효가 900년에 은강선원에서 입적하자 다비를 하여 낙안 동림사에 묘탑이 건립되었다가 944년 영월 흥녕선원에 부도비가 세워지는데 부도와 함께 경내에 건립되어 있다. 그런데 산록의 적멸보궁 뒤편에 팔각원당형 부도와 석관이 있다. 이 부도는 징효절중 부도 보다 선대의 양식으로 판단되고 석관은 이 부도 주인공의 유체를 안장했던 것으로 추정된다. 원주 흥법사지에는 진공대사의 부도와 석관이 전한다. 이 석관은 진공대사 부도의 하부에서 발굴되었는데 지금은 국립중앙박물관 야외전시장에 이전되었다. 진공대사는 흥법사로 하산하여 940년(태조 23)에 입적하였다. 진공대사의 비문에 임종게와 입적하는 모습만이 기록되고 장례에 관한 내용은 없어서 명확히는 알 수 없으나 석관을 부도 하부에 조성한 것을 보면 다비를 하지 않고 매장했을 가능성이 높다. 석관은 외부 길이 93.2㎝, 너비 47.6㎝, 높이 36.2㎝로 유체를 그대로 안치할 수 없는 크기이므로 이는 도선국사와 같이 가매장을 하였다가 2차장을 한 것으로 추정해 볼 수 있다. |

|

|

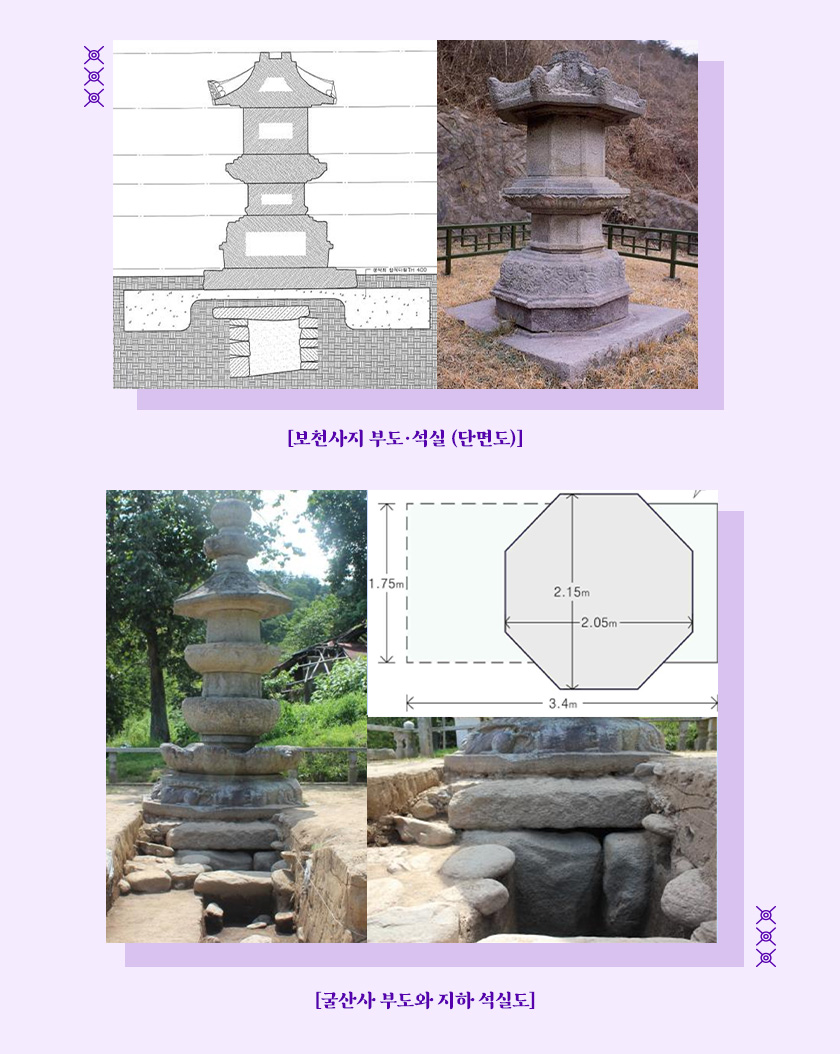

| 유체를 안치한 석관이 확인되지는 않았지만 부도의 하부에서 석실이 확인된 사례가 강릉 굴산산 범일국사 부도이다. 발굴조사에서 부도 하부의 내부까지는 조사하지 않았지만 일부를 발굴하면서 부도 하부에 조성된 석실 외형이 확인되었다. 범일국사의 부도 비가 발견되지 않아 범일의 장례가 어떤 예를 따랐는지는 알 수 없지만 부도의 하부에서 팔각형의 석실이 확인된 것은 분명히 신라말 선승의 장례 풍속과 같이 2차장을 했을 가능성이 높다. 의령 보천사지에서도 석실이 확인되었다. 이런 사례는 여주 고달사 원종대사 부도와 문경 봉암사 정진대사 부도 그리고 연곡사 북부도의 하부에서 각기 석실로 추정되는 유구 일부가 확인된 바 있고 밀양 영원사지에서도 석실 3기가 조사된 바 있다. |

|

| 광양 옥룡사 발굴조사에서는 석관 내에서 실제 유체가 확인되었다. 이는 동리산문 개산조 적인혜철에게 배우고 풍수지리를 집대성한 것으로 알려진 도선국사의 유체로 알려졌다. 그의 비문에서 매장을 하였다는 기록은 보이지 않지만 옥룡사에서 장례를 치른 것이 확실하므로 석관에 유체로 안치한 것은 당시의 장례 풍속인 매장을 하였으며 석관의 외부 길이 95㎝, 너비 54㎝이고 그림에서 보는 것처럼 유체를 가매장한 이후 육신의 유기물이 1차로 육탈한 뒤에 뼈를 정리하여 석관에 안치하였다. 이는 원주 흥법사 진공대사 석관과 영월 적멸보궁 석관을 동일하게 봐도 될 것이다. |

|

|

이렇듯 선종불교가 풍미했던 신라말 고려초 승려들이 입적하면 현재와 같이 다비를 하지 않고 매장을 하였다는 것을 알 수 있다. 특히, 스님이 입적을 하면 1차로 가매장을 하였다가 뼈만 남게 되면 이를 수습하여 다시 장례를 지내는 2차장이 일반적이었다. 우리가 과거를 안다는 것은 지극히 어려운 일이다. 더구나 역사는 종결된 과거의 사실을 재구성하는 학문이다. 역사는 종결된 과거에 있었던 사실이기 때문에 과거는 스스로 말하지 않는다. 이는 역사가는 끊임없이 사료(史料)라는 과거의 흔적을 찾아 이를 해석하고 재해석하면서 궁구하는 것이라 믿는다. 필자는 역사를 공부하면서 다음과 같이 다짐하며 산다. ‘아무것도 믿지 마라. 읽고 본 것도 믿지 말고 모든 것을 의심하자’이다. |

|

|