|

|

|

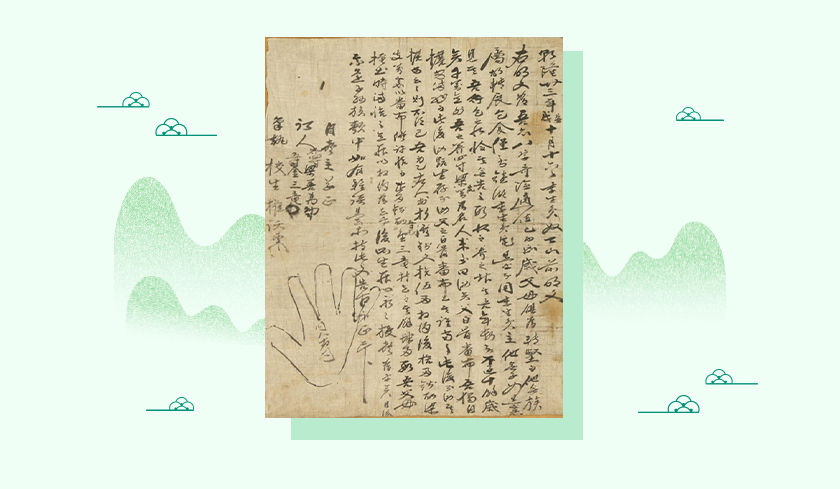

율곡연구원에서 연구동으로 사용하는 별관 밖으로 나오면, 숙박 시설로 조성된 한옥마을이 보인다. 조선의 건축양식을 따른 한옥이 띄엄띄엄 있는 한옥마을에는 시선을 방애하는 건물이 없다. 창공은 푸르고 공기는 맑으며 햇빛은 따갑다. 전형적인 해안성 기후다. 여기는 파도가 끝없이 이어지는 강릉이다. 삶의 이야기와 집안의 이야기가 있듯이 강릉에는 강릉의 이야기가 있다. 어떤 이야기는 영광스럽고 자랑스러우며 기개가 넘치지만, 애절하고 고통스러운 것도 있다. 1758년 3월 초정이라는 이름의 스무 살 청년이 자신을 팔았고, 권옥동이 관련 내용을 기록한 계약서를 작성했다. 같은 해 10월 16일에는 같은 내용의 계약서를 다시 작성했다. 다시 작성된 배경은 분명치 않다. 조선 시대에는 계약할 때 자신의 이름에서 한 자를 따거나 자신이 좋아하는 어구에서 글자를 따서 표기함으로써 증빙의 근거로 삼는 관행이 있었다. 조선의 이 사인[signature]을 착명(着名)이라고 한다. 글을 모르는 이들도 양반의 착명을 본 따 동그라미를 그리곤 했지만, 대부분 엄지손가락을 본뜨거나 손을 대고 그렸다. 초정은 자신을 파는 계약서에 오른손을 댔고, 권옥동이 본을 떴다. |

|

| 조선 후기에는 직접 본을 뜨지 않고 보면서 모사하는 경우도 빈번했다. 초정의 경우는 달랐다. 손바닥 끝에서 선이 이어지지 않는 것, 그리고 새끼손가락의 그림이 어긋나 있는 것은 손을 직접 대고 그렸기 때문이다. 권옥동은 초정의 오른편에서 본을 떴을 것이다. 이 손바닥 도장을 수장(手掌)이라고 한다. 위 문서의 좌측 하단에 있는 것이 초정의 오른손 수장이다. 이 문서의 크기는 세로 51.9cm, 가로 32.5cm이다. 그의 손은 약 16-17cm쯤 되어 보인다. 필자의 19cm보다 약간 작은 편이다. 조선시대 남자의 평균 키가 161cm이고 손바닥 크기가 신장과 부합한다고 치면, 그의 키도 평균을 크게 벗어나지 않았을 것이다. 160cm 정도 되는 신장의 스무 살 초정은 손도장을 찍음으로써, 노비가 되는 절차를 완성했다. 법적으로 매매대상이 되는 길을 선택한 것이다. |

|

|

|

조선의 인구 중 30-40%가 노비였다. 시대를 평가하기 위해서는 상황을 고려해야 한다. 그러나 당시의 기준으로 봐도 조선의 노비제는 전혀 일반적이지 않았다. 중국과 일본 모두 15세기 이전에 노비제도가 법제적으로 혹은 실질적으로 사라졌다. ‘유교적 경세론과 조선의 제도들: 유형원과 조선 후기[Confucian statecraft and Korean institutions : Yu Hyong-won and his times]’는 가장 영향력 있는 영문 조선시대 연구서 중 하나로, 위 책에서 워싱턴 대학의 팔레(james palais: 1934-2006)는 조선을 노비제 사회라고 했다. 서울대학교의 이영훈이 외거노비의 존재를 지적하면서 팔레의 해석을 비판했다. 그러나 입역(立役)노비 혹은 앙역(仰役)노비라고 불리던 솔거노비가 있지 않았던가? 증거의 일부분을 도외시한 이영훈의 해석은 구차하다. 조선은 중국을 따라서, 양천제(良賤制)를 ‘조선경국전’에 명시했다. 중국의 양천제는 황제 이하는 모두 양인이고 국법을 위반해서 공노비가 된 이들 혹은 국가시스템에서 배제된 소수만 천인이 된다는 의미다. 즉, 현실이야 어쨌든 제도적으로는 국민 대부분이 양인이었다. 그러나 조선의 상황은 달랐다. 앞의 저 엄청난 노비의 비율이 이점을 증명한다. 양반 중심의 조선 사회는 중국 법제의 명칭만을 수용한 셈이다. 양반은 노비의 수를 확장하고자 했다. 사족의 세력 확장은 왕실 권력의 축소를 의미한다. 조선의 노비는 양반과 왕실의 힘겨루기에 따라 늘거나 줄었다. 초정이 타인의 거래대상으로 몰락한 1758년, 조선의 노비는 줄어들고 있었다. 영조의 강력한 왕권이 배경이다. 그러나 자매(自賣) 즉, 자신을 파는 경우는 늘었다. 본래 자매는 불법이다. 그러나 자매라는 계약서의 사적 구속력이 공적인 제도적 금기를 넘어섰다. 현재 파악할 수 있는 가장 빠른 자매 계약은 18세기 전반의 것이다. 그러나 19세기 후반에는 전체 노비매매 중에서 자매가 차지하는 비중이 절반에 이르게 되었다. 신분제도로서 세습적인 노비제도가 사라져가고 있었기 때문이다. 그러나 이것은 숲에 관한 이야기다. 숲 안으로 들어가면 각각의 수많은 이야기가 있다. 스무 살 청년 초정은 무슨 이유로 자신을 팔았을까? 1756년 영조는 금주령을 내렸다. 영조 자신이 술을 좋아하지 않기도 하였거니와 당시가 대단한 흉년이었기 때문이다. 조선 시대의 흉년 기록을 개관하면 특히 큰 흉년이 2년씩 짝을 지어 든다는 것을 알 수 있다. 이전 해의 극심한 흉년으로 씨앗마저 소비한 때문이다. 1755년과 1756년 큰 흉년이 들었다. 초정은 부모님을 여의었다. “을해년과 병자년의 흉년에 부모님이 돌아가셨습니다.” 1758년에 스물이었으므로 56년에는 열여덟 살이었다. 그러니 그의 부모도 기껏해야 마흔 안팎이었을 것이다. 자식을 살리고 자신들은 죽었을까? 그러나 죽음마저 끝이 아니었다. 초정은 장례를 치러야 했고, 부친에게 가해진 책무를 져야 했다. 부모님이 돌아가신 지 두 해가 지난 후, 그는 자신을 팔았다. |

|

|

| 백골번포(白骨番布)가 중요 원인이었다. 돌아가신 이에게도 군역의 대납을 요구하는 관행적 착취의 대명사 백골번포는 초정이 마주한 현실이었다. 그는 자신을 열다섯 냥에 팔았다. 대략 쌀 세 섬에 해당하는 가격이다. 그중 열 냥은 백골번포를 대납해온 시양(侍養) 사촌 형 양선만에게 한 냥은 증인을 서준 오촌 김삼룡에게 주었다. 초정에게는 네 냥이 남았고, 그는 이것으로 부모님의 장례를 치렀다. 부모님의 장례비용도 초정이 노비가 된 배경이다. 물론 수년 전의 흉년이 모든 이야기의 시작이었다. 1760년에 있었던 나칠봉 자매사건도 1755, 1756년의 흉년이 배경이었다. |

|

|

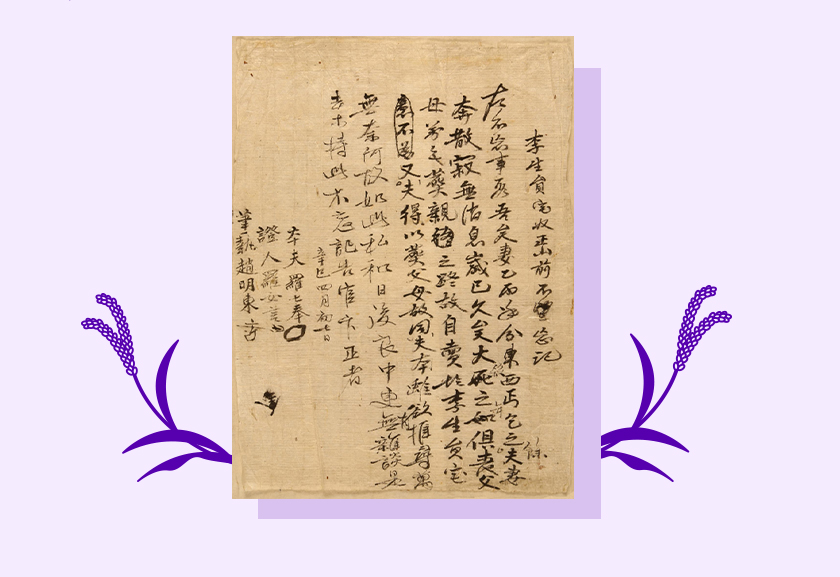

최소한의 생계조차 담보하지 못하는 상황은 가족마저 흩어지게 만든다. 나칠봉은 부인과 헤어졌고, 부모님은 돌아가셨다. 부모님은 살 수 없었고, 부부는 함께할 수 없었다. 그런데 어찌 된 연유인지 나칠봉은 강릉에서 살아남았다. 그러나 살아남았을 뿐이다. 수년이 지나도록 부모님의 장례를 치를 수 없었다. 초정의 경우와 마찬가지로 부모님의 유골이 강릉의 솔밭 어딘가에서 뒹굴고 있었을 것이다. 그는 자신을 팔아 부모의 장례를 치른 후, 노비가 되지 않기 위해 채무를 변상하려 했다. 그러나 모든 노력이 수포로 돌아가고 방법을 찾지 못하자 자신의 매매 약조를 지킨다는 서약을 하게 되었다. 위 문서가 그 때 작성된 불망기(不忘記)다. 서지초가뜰 근처의 식당에서 점심을 먹고, 그늘에서 담배를 물었다. 시원한 바람이 불 때마다 얕은 구릉의 솔밭이 리드미컬하게 춤을 춘다. 초정과 나칠봉, 그들의 부모님도 이런 솔밭의 어느 곳에 저런 솔가지로 덮여 있었을 것이다. 초정과 나칠봉은 차마 그대로 두지 못하고 자신을 팔아 부모의 시신을 매장했다. 부모님의 유골은 어느 곳에 있을까? 초정은 후손을 두었을까? 그의 후손이 살아 있다면 어떻게 살고 있을까? 그들의 손은 초정의 것을 닮았을까? 다른 무엇보다 그들은 이 사연을 알까? 강릉 바다는 무심히 철썩거리고 경포호는 잔잔하게 빛나며 강릉의 땅은 꿋꿋이 침묵을 지킨다. |

|

|