|

|

|

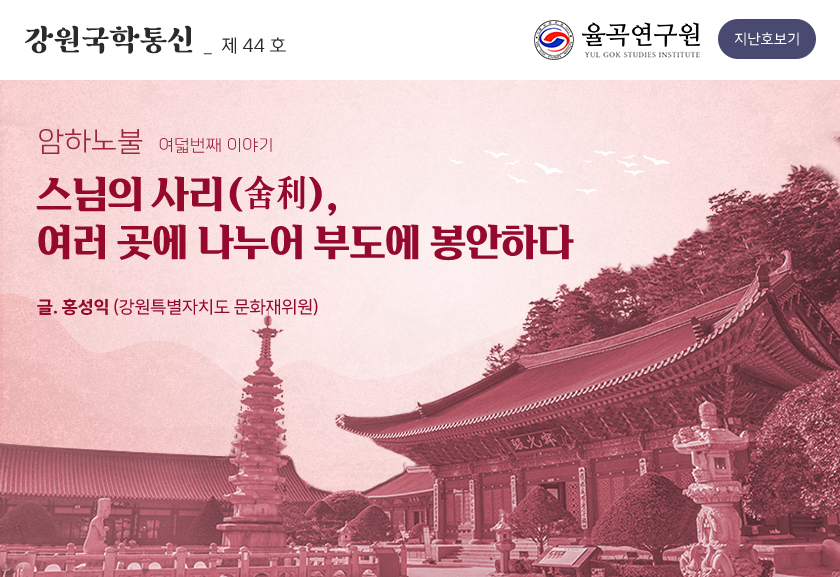

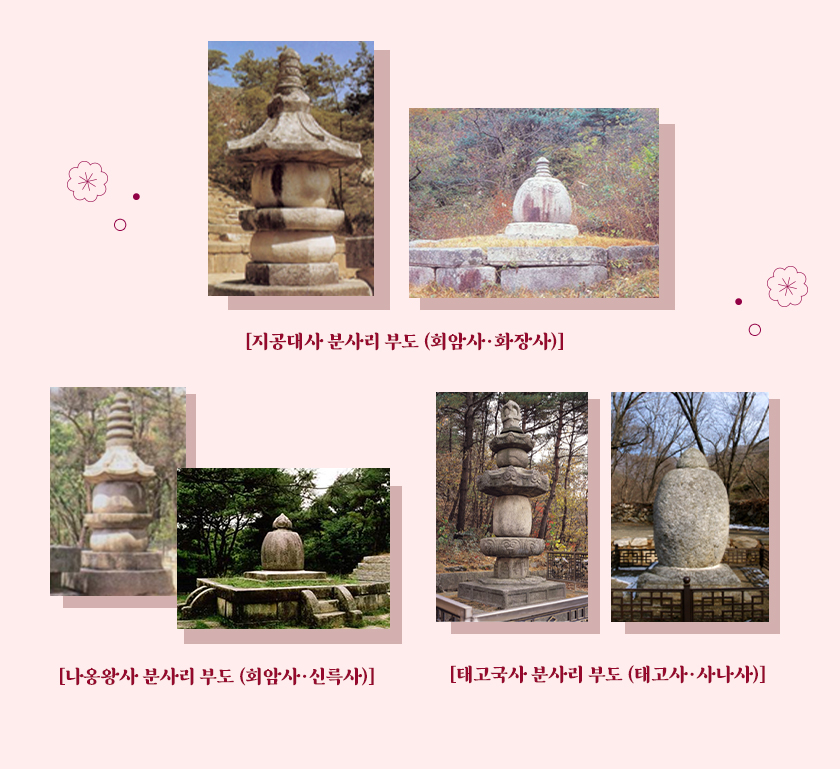

사람은 세상에 태어나 일생을 살아가면서 즐거운 시절이 있기도 하고, 때로는 병들어 아프기도 하면서 늙어 가다가 죽음으로 삶을 마감하는 과정을 생로병사(生老病死)로 표현하기도 하고 성년이 되어 관례(冠禮)를 치르고 이성을 만나 결혼을 하는 혼례(婚禮)를 하여 가정을 꾸리고 살다가 죽음을 맞이하면서 상례(喪禮)를 거쳐 후손에 의해 제사를 지내게 되는 제례(祭禮)를 치르게 된다. 이를 관혼상제(冠婚喪祭)라는 과정으로 인간의 생을 표현하기도 한다. 생로병사이든 관혼상제이든 사람은 한평생을 살다가 종국에는 죽음을 맞이하게 되는데 그 죽음 이후에는 장례(葬禮)라는 절차를 거쳐 한 생명이 이 세상과 하직을 하게 된다. 조선시대를 살다간 한국의 대부분 사람들은 죽음을 맞이하면 시신을 땅 속에 묻고 땅 위에는 둥근 분구(墳丘)라는 산소를 만들어 이곳은 죽은 사람의 시신이 묻혀있음을 살아있는 사람들에게 알려준다. 왕이 묻혀 있으면 능(陵), 세자와 세자비 그리고 세손과 왕을 낳은 아버지와 어머니를 칭하는 사친(私親)이 묻혀 있으면 원(園), 일반인이 묻혀 있으면 묘(墓)라 하였다. 시신없이 산소를 만드는 경우가 있는데 이는 단(壇)이라 하였다. 인도에서 태어나 인류의 평등을 주창한 불교를 온 세계에 전파한 고타마 싯다르타가 세상의 인연을 다하고 돌아가시자 8개국의 사람이 모여 부처님 사리를 나누어 탑을 세웠는데 이를 팔분사리(八分舍利)라 한다. 한국에서도 부처님의 사리를 인도 또는 중국에서 구해 와 전국 사찰에 석탑이라는 불탑(佛塔)에 봉안하였다. 깨달음을 얻기 위해 고행을 마다하지 않았던 수많은 승려들도 입적하고 화장이라는 절차를 거쳐 수습된 사리를 봉안한 묘탑을 부도(浮屠)라는 건조물에 사리를 봉안하였다. 일반인들은 세상을 떠나면 한 곳에 묘를 만들어 시신을 안장하였다. 두 곳에 만들지 못한 것은 시신을 나누어 매장할 수 없었기 때문이다. 하지만 부처님이나 스님이 돌아가고 다비를 했을 경우 많은 사리가 출현하는 예가 있는데 이럴 경우 사리를 여러 곳에 나누어 부도로 건립하였다. 이를 「분사리 부도(分舍利 浮屠)」라 한다. 한국에서 이러한 분사리 부도는 고려 말에 시작되었다. 한국의 불교는 시대에 따라 경향이 변하는데 삼국시대와 통일신라시대에는 교종불교가 유행하였고, 통일신라 말에 당나라에서 선종불교가 전래되어 9산선문을 중심으로 고려시대에 유행하였고 고려 말에는 태고보우(1301, 충렬왕 27 ~ 1383, 우왕 9)와 나옹혜근(1320, 충숙왕 7 ~ 1376, 우왕 2)이라는 고승이 또다시 선종불교를 크게 발전시켰다. 한국 분사리 부도는 이 시기에 시작되었다. 두 스님 중에서 나옹스님이 태고스님보다 19살이 적은데 나옹스님이 태고스님보다 6년을 일찍 돌아가셨다. 그렇기 때문에 분사리 부도는 나옹스님이 먼저 만들어졌다. 그런데 왜, 갑자기 두 스님에게서 분사리 부도가 시작되었을까? 이는 나옹스님이 원(元)나라에 유학 갔을 때 여러 고승에게 배웠지만 인도 출신인 지공스님에게 큰 감화를 받을 만큼 깊은 스승과 제자의 관계를 맺었다. 이런 인연으로 나옹스님이 유학을 마치고 귀국을 하자 지공스님은 고려를 방문하였고 원나라에 돌아가서도 나옹스님이 1366년에 춘천 청평사에 계실 때 편지와 친필을 전했다. 1370년에는 지공스님이 입적하고 나온 영골사리를 고려로 보내와 양주 회암사와 개성 화장사 그리고 영변 안심사에 사리를 나누어 분사리 부도를 건립하였다. 이로부터 6년이 지나 나옹스님이 신륵사에서 입적을 하는데 다비(茶毘, 화장)를 하고 나온 사리를 여주 신륵사·양주 회암사·개성 화장사·회양 정양사·원주 영전사·영변 안심사 등 10여 곳에 나누어 부도를 건립했다. 태고스님은 나옹스님이 입적하고 7년 후인 1383년에 가평 소설암에서 입적하였다. 다비를 하여 출현한 사리를 나누어 소설암·태고사·사나사·양산사·청송사에 분사리 부도를 건립하였다. 즉, 분사리 부도는 나옹과 태고스님부터 갑자기 건립된 것이 아니라 원나라에서 보내 온 나옹스님의 스승인 지공스님의 사리를 여러 사찰에 사리를 나누어 부도에 봉안한 것이 시초가 된 것이고 이에 영향을 받아 한국에도 분사리 부도가 건립되기 시작한 것이다. 이렇게 평생을 수도승으로 살다 간 스님의 묘를 의미하는 묘탑(墓塔)은 한가지 형태가 아니라 여러 모양으로 건립되었다. 그 모양은 크거나 또는 작게, 범종처럼 둥글게 또는 팔각과 둥근 형태가 혼합된 팔각원당의 모양 등 참으로 다양하게 건립하여 한국에서 돌로 만든 불상이나 석탑만큼이나 많이 건립되고 예술적으로 발달하였다. 이는 앞에서 언급한 우리나라 최초 분사리 부도를 건립한 지공스님과 그의 제자 나옹스님 또 원나라를 유학한 태고스님의 분사리 부도를 보아도 충분히 알 수 있다. 이는 아래의 사진에서도 분명하게 볼 수 있다. 이들 세 스님의 부도를 보면 공교롭게도 팔각원당형과 범종형으로 만들어졌다. 하지만 좀 더 정확히 말하면 태고스님 부도만 범종형이고 지공과 나옹스님은 인도의 사리탑 형식인 오륜형(五輪形)이다. 하지만 큰 틀에서 보면 세 스님 부도의 양식은 유사한 면이 많다. |

|

|

|

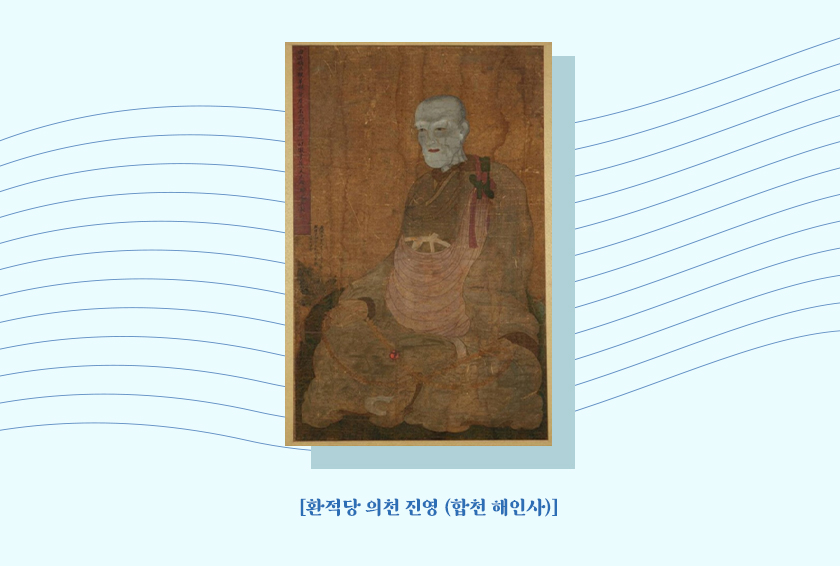

이와 같이 고려 말 원나라 스님인 지공과 고려시대 스님인 태고와 나옹, 세 스님의 분사리 부도가 건립되자 조선 초기 저명한 유학자들과 불교가 유교와 다르지 않음을 토론하며 『현정론』과 같은 여러 책을 저술한 함허득통(1376, 우왕 2 ~ 1433, 세종 15) 스님은 봉암사·현등사·정수사·연봉사에 분사리 부도가 건립되고, 세조대에 대장경을 한글로 번역하고 해인사 팔만대장경을 3번이나 인간(印刊, 발행)하는 학조등곡(1432, 세종 14 ~ 1520, 중종 15) 스님은 직지사와 복천사에 각기 사리를 나누어 봉안하였다. 이와 같이 조선 초기에도 분사리 부도 건립이 지속되었는데 강원권역에서 수행하던 스님의 사리가 분사리된 예가 있다. 청평사에서 수행하고 해인사 백련암에서 입적한 환적당 의천(1603, 선조 36 ~ 1690, 숙종 16) 스님이 있고 홍천 수타사에서 수행한 서곡당 찬연(1702, 숙종 28 ~ 1768, 영조 44) 스님이 있다. 홍천 수타사에 부도가 건립된 홍우당 선천(1611, 광해군 3 ~ 1689, 숙종 15) 스님은 용문사에도 건립되었다. |

|

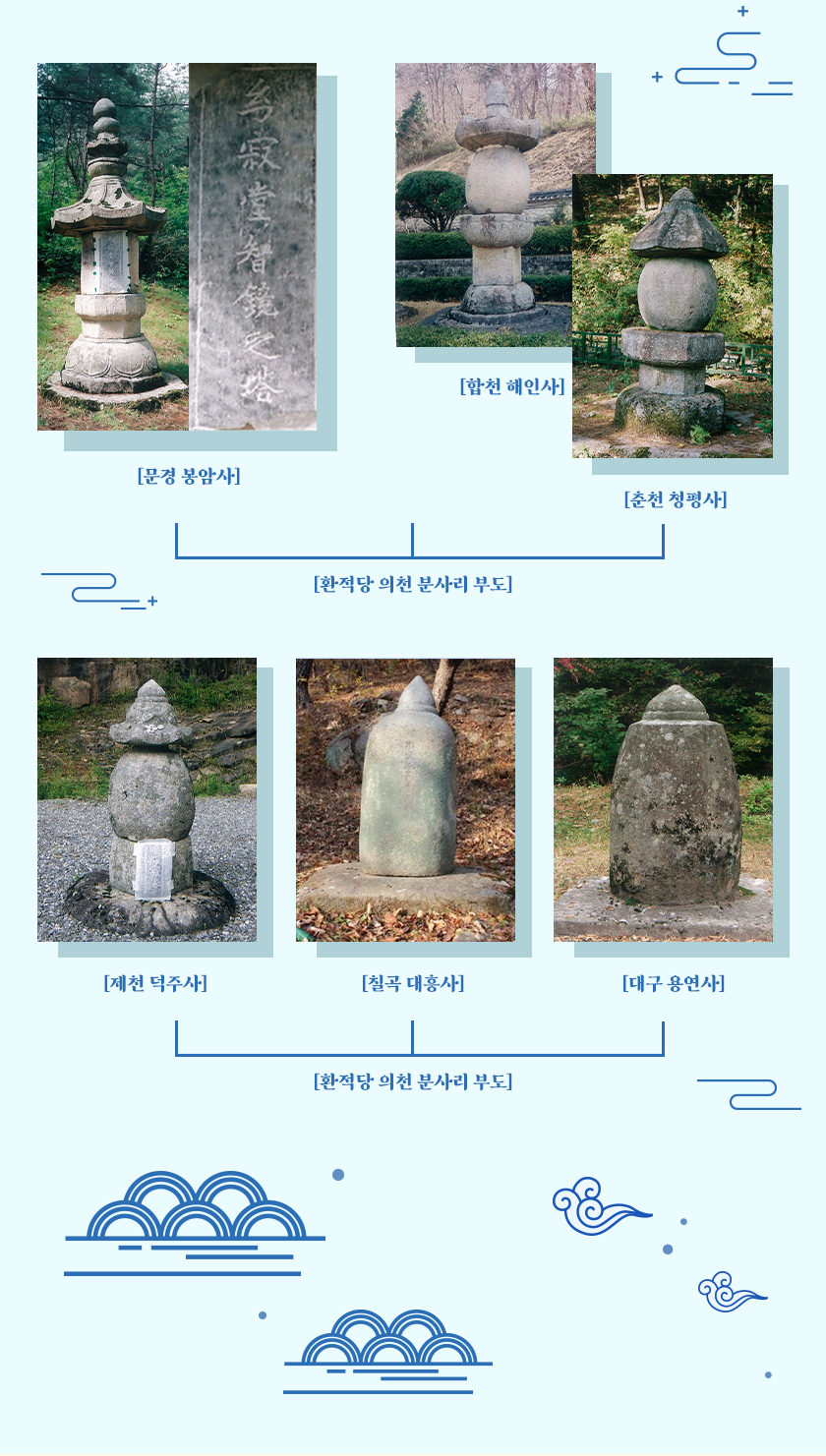

| 이 중에서 청평사 의천스님의 부도는 그의 일대기를 기록한 자료에 의하면 8곳에 사리를 나누어 부도를 세웠다고 하는데 필자가 이 사찰들을 찾아 6곳에서 확인하였다. 이 6개 사찰에 있는 부도가 아래의 사진이다. 이 중에서 5기는 부도에 글자를 새겨 의천스님임을 알 수 있는데 합천 해인사와 문경 봉암사 부도에는 환적당지경지탑(幻寂堂智鏡之塔), 칠곡 대흥사 부도에는 환적당대사의천(幻寂堂大師義天), 춘천 청평사와 제천 덕주사 부도에는 환적당(幻寂堂)이라 새겨져 있다. 대구 용연사 부도에 글자는 없지만 「용연사중수비」에 의천스님 부도를 알 수 있는 내용이 있어서 찾을 수 있다. 아래의 환적당 의천스님의 부도 1기는 팔각원당형, 3기는 팔각원구형, 2기는 범종형으로 구별된다. 즉, 부도마다 조금씩은 다르게 건립되었다. 이외에 봉화 각화사와 거창 연수사 부도에는 새긴 글자가 없어서 확인하지 못하였다. 하지만 이 절에도 분사리 부도가 건립된 것은 분명하다. |

|

|

| 홍천 수타사에서 수행하고 입적한 서곡당 찬연스님의 부도가 있고 봉복사에도 부도가 건립되렀다. 두 분사리 부도는 크기가 다르지만 모양은 비슷한데 부도의 중심부인 탑신이 둥근 형태여서 이를 팔각원구형이라 부른다. 수타사에는 부도 옆에 찬연스님의 일대기를 기록한 비석이 있고 봉복사 부도에는 기단 상대석 아랫면에 탁본에서처럼 ‘서곡당탑(瑞谷堂塔)’이라고 새겨서 주인공을 밝혀 놓았다. |

|

| 홍우당 선천의 부도는 수타사에 비석과 함께 있어서 확인이 되지만 양평 용문사에는 여러 부도가 있으나 이름을 새긴 부도가 없어서 확인하지 못했다. |

|

|

이렇게 동일한 스님의 부도이면서 각기 양식이 다른 이유를 이 글에서 모두 설명할 수 없지만 해당 사찰을 답사해 보면 각 사찰마다 부도의 특징이 있는데 이러한 특징들을 따라서 건립했기 때문에 동일한 스님의 부도라 하여도 양식이 서로 다르게 조성된 것으로 생각된다. 그렇다면 사리는 어디에 봉안하는지 궁금한데 부도마다 일정하지 않기 때문에 단순하게 말하기 어렵다. 그렇지만 범종형은 부도를 받치는 바닥의 사각형 돌의 중앙에 네모 또는 둥글게 구멍을 만들어 사리함 속에 사리를 안치하여 봉납하고 팔각원당형은 기단부의 윗면에 역시 사리공(舍利孔)을 만들어 봉안하였다. 분사리 부도는 조선 후기에 오면 고승일수록 더욱 많은 분사리 부도를 건립하는데 이는 스승과 제자의 관계를 각기 문파별로 선양하고 추숭하기 위해 경쟁적으로 분사리 부도를 인연있는 사찰에 건립한 것이 아닌가 한다. 이는 조선시대 전기와 후기로 연결되는 시기에 최고의 고승이면서 임진왜란 때에 승병장으로 활약한 서산대사는 보현사·안심사·유점사 백화암·대흥사에 건립했고 서산의 제자인 정관일선은 백련사·법주사·안심사, 편양언기는 보현사·백화암, 소요태능은 연곡사·백양사·용추사·심원사·금산사·대둔사에 건립하였다. 서산대사와 쌍벽으로 불리우는 부휴선수는 칠불암·송광사·백장암·해인사에 건립하였고 그의 제자인 벽암각성은 구례 화엄사·순천과 완주의 송광사·법주사·해인사에 건립하였다. 이러한 예를 보더라도 당대의 고승이면서 많은 제자를 양성한 고승일수록 분사리 부도가 많고 또한 그의 제자들도 자신이 적통이라는 등식으로 법통을 세우기 위해 분사리 부도가 유행하였다. 이는 조선 후기에 사대부들이 각기 당파와 자신의 문중을 높이 세우기 위한 방편으로 족보 편찬에 열중했던 사회적 풍조와 유사하다고 하겠다. 이러한 인식으로 분사리 부도를 건립하는 경향은 여러 사찰에서 지금도 계승되고 있다. |

|

|

|