|

|

|

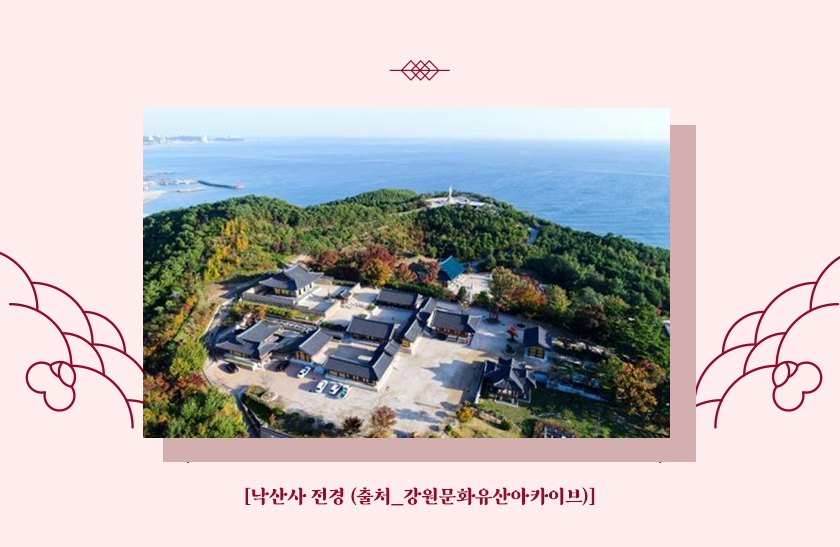

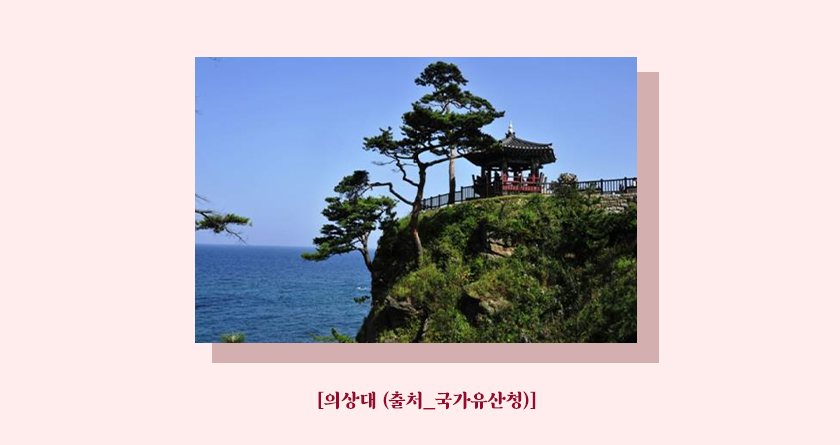

『삼국유사』를 읽노라면 우리나라 서사문학사에서 낙산사가 얼마나 중요한 문학적 배경을 제공했는지 새삼 깨닫는다. 조신(調信)이 강릉 태수의 딸과 사랑의 도피 행각을 벌이다가 인생의 온갖 쓴맛을 보고 괴로움을 겪은 끝에 깨어나 보니 꿈이었다는 이야기도 낙산사를 배경으로 전승되었다. 이 이야기는 춘원(春園) 이광수(李光洙: 1892~?)가『꿈』이라는 제목의 제법 긴 중편소설로 쓴 바 있고, 신상옥과 배창옥 같은 우리 영화사의 거목들이 영화로 제작해서 당대 최고의 배우들을 출연시킨 바 있다. 어찌 보면 조선 중기 김만중(金萬重: 1637~1692)이 쓴 『구운몽』과 같은 서사 구조 때문에 일찍부터 주목을 받아온 점도 있지만, 이런저런 배경을 제외하고 보더라도 매력적인 이야기가 아닐 수 없다. 사찰에 달린 부속 건물 중에 이름난 누정이 있다. 예컨대 평양의 부벽루(浮碧樓)는 영명사(永明寺) 경내에 있는 것이고, 금강산 봉우리를 한눈에 감상할 수 있는 멋진 포인트인 헐성루(歇惺樓)는 정양사(正陽寺) 안에 있다. 그렇지만 기록으로 전하는 것을 포함하여 현재 남아있는 전국의 누정 중에 사찰의 부속 건물은 그 비중이 크지 않다. 그런 와중에 누정의 이름이 시인 묵객들에게 널리 알려졌다면 그만큼 멋진 내력을 가지고 있다는 의미다. 낙산사 경내에 있는 의상대(義湘臺)도 그런 누정 중의 하나다. |

|

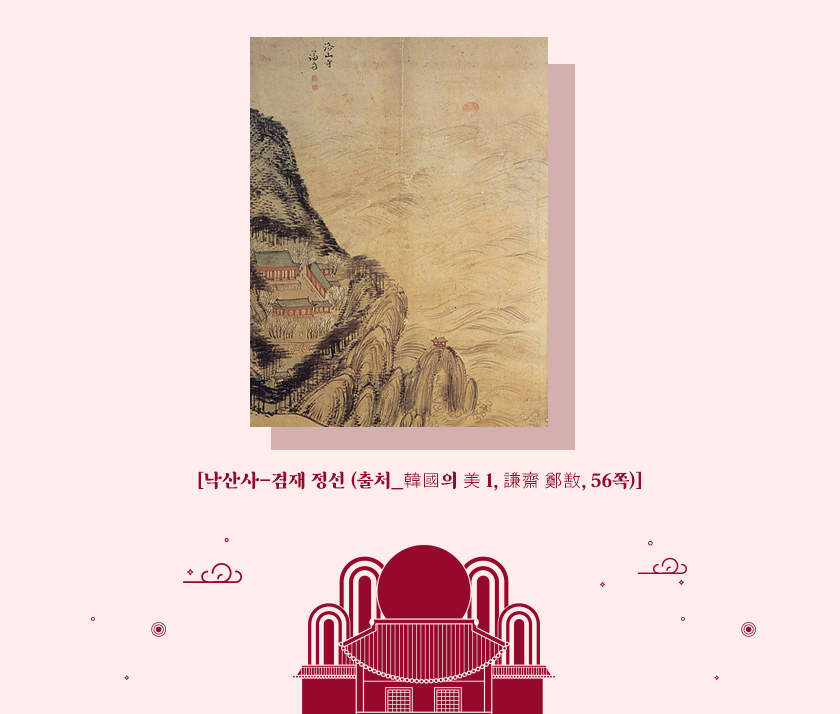

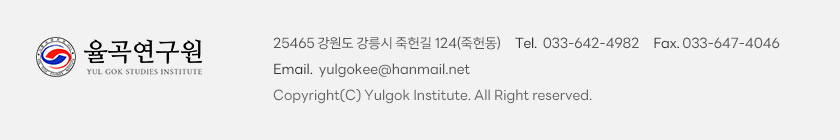

| 조선 후기 이름난 화가였던 겸재(謙齋) 정선(鄭敾: 1676~1759)이나 단원(檀園) 김홍도(金弘道: 1745~?)의 작품에 낙산사를 그린 것이 전한다. 2005년 동해안 산불이 크게 났을 때 낙산사의 대부분이 소실되었는데, 후에 김홍도가 그린 낙산사 작품을 토대로 복원작업을 했던 일은 널리 알려진 바와 같다. 그의 그림도 좋지만, 나는 정선의 그림을 훨씬 인상적으로 기억한다. 낙산사 건물 구역에서 동떨어진 곳, 화면 오른쪽 하단부에 그려진 작은 건물 하나가 보인다. 봉우리 위에 그려진 작은 건물은 의상대다. ‘대(臺)’는 높은 절벽이 있고 그 위에 약간 평평한 곳이 있을 때 붙이는 글자다. 강릉의 경포대가 그러하고 평창의 청심대(淸心臺)가 그러하다. 거기에 누정 건물이 있는지 없는지 관계없이, 이런 지형이면 일단 ‘대’라는 글자가 붙을 수 있다. 물론 이러한 지형이 하나의 명승으로 이름을 얻기 위해서는 사람들의 발길이 이어져야 하고 시문이 지어져서 문화적 색깔을 입어야만 한다. 의상대를 읊은 역대 시문이나 그곳을 그린 그림들을 살펴보면 의상대 위에 건물은 보이기도 하고 보이지 않기도 한다. 지금은 1925년경에 건립한 의상대 건물이 동해 가에 서 있다. 신라 시대 의상대사가 좌선하던 곳으로 알려진 이곳은 관동팔경의 하나로 꼽혔는데, 장엄한 일출을 보는 곳으로 유명했다. |

|

|

|

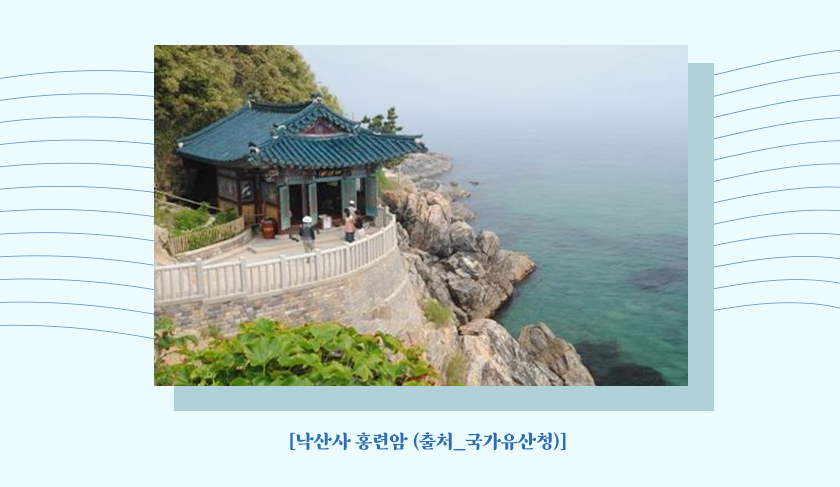

의상대는 바로 옆에 있는 홍련암(紅蓮庵)과 떼려야 뗄 수 없는 누정이다. 우리나라 불교사에 길이 빛나는 두 스님, 의상과 원효가 모두 이 지역에 흥미로운 설화를 남겼다. 관음보살을 친견하는 이야기인데, 두 스님의 태도가 달라서 그 불교적 입장의 차이를 상징적으로 드러낸다. 이 때문에 낙산사, 홍련암 등은 관음신앙의 성지로 지금까지 추앙을 받는다. 원래 관음보살이 상주하는 곳을 보타낙가산(普陀洛迦山)이라고 하는데, 낙산사는 여기서 온 명칭이다. 그러니 관음보살을 친견하고 싶으면 낙산사로 와야 한다. 의상대사가 낙산사나 홍련암과 따로 언급되기가 불가능한 것은 이런 내력 때문이다. 고려 후기의 스님 중에 익장(益莊)이라는 분이 있다. 정확한 생몰연대나 이력은 알 길이 없다. 조선 전기에 편찬된 『동문선(東文選)』이나 『동국여지승람(東國輿地勝覽)』에 그의 시와 기(記)가 각각 한 편씩 전하기는 하지만 다른 기록이 없어서 더 이상 내력을 알 수는 없는 일이다. 익장 스님의 기(記)는 낙산사의 창건설화를 주요 소재로 한 것이다. 낙산사 바닷가에는 바닷물이 항상 드나드는 큰 바위굴이 있다. 세상에서는 이곳을 관음보살이 계시던 곳이라고 한다. 신라 때 의상대사가 관음보살을 친견하고자 하여 이곳을 찾았다. 굴 앞에서 오십 보쯤 되는 곳에 돌이 있는데, 넓이는 돗자리 하나 깔만한 정도이고, 파도가 칠 때마다 들락날락하는 곳이었다. 의상대사는 그곳에서 배례하면서 정성을 들였다. 무려 27일이나 그렇게 하였는데도 관음보살을 친견할 수 없었다. 이에 자신의 몸을 바다에 던졌는데, 동해 용왕이 물 위로 꺼내 놓는 것이었다. 이어 관음보살이 바다 위로 팔 하나를 내밀어 수정염주를 주면서 “내 몸은 직접 볼 수 없다. 다만 굴 위에 두 그루의 대나무가 솟아난 속이 있는데, 그곳이 나의 머리 꼭지이다. 그곳에 절을 지어라”라고 하시는 것이었다. 용 역시 여의주와 옥을 바쳤다. 의상대사는 그 말대로 절을 지었고, 그것이 바로 낙산사라는 것이다. 이것이 익장 스님의 글에 보이는 창건설화의 대략이다. 그러면서 스님은 ‘사람이 굴 앞에 와서 지성으로 배례하면 파랑새(靑鳥)를 볼 수 있다’고 하는 당시 소문을 덧붙였다. |

|

|

이 말은 아마 원효대사와 관련 있는 전설에서 나온 것이 아닐까 싶다. 『삼국유사』에 의하면 의상대사의 낙산사 창건설화와 함께 원효대사의 설화도 기록한다. 원효대사가 이곳 홍련암서 예불하려고 오다가 남쪽 교외에 이르러 두 여인을 만난다. 첫 번째 여인은 벼를 베고 있었는데, 원효대사가 장난삼아 벼를 달라고 하니 아직 열매 맺지 않았다고 대답하더란다. 두 번째 연인은 시냇가에서 개짐을 씻고 있었는데 원효대사가 물을 달라고 하자 개짐 씻은 물을 주더라는 것이다. 그래서 그 물을 버리고 시냇물을 떠먹었다. 이때 들판 가운데 서 있던 소나무 위에서 파랑새 한 마리가 나타나 스님은 가지 말라고 말하는 것이었다. 깜짝 놀란 원효대사가 뒤를 돌아보니 이미 두 여인은 사라지고 없었다. 두 여인이 관음보살이었던 것이다. 비천하고 평범한 모습 속에 관음보살이 계신다고 하는 진리가 이야기 저편에 숨어있다. 아마도 익장 스님은 이 얘기를 알고 있었던가 보다. |

|

| 머무름 없는 곳에 머무르고 닫지 않은 것으로 닫았다니, 이 무슨 말인가. 이 구절은 머물러도 머무르는 것 아니고 닫았어도 닫은 것 아니라는 말이다. 관음보살이라는 이름에 얽매어있는 한 우리가 관음보살을 친견한다는 사실은 불가능하다. 이름이 우리의 눈을 가로막고 있으므로 세상을 제대로 볼 수 없다. 이름이 주는 거짓을 벗어버리고, 언어의 감옥을 깨뜨려야 한다. 이것과 저것의 구별을 짓는 언어의 세계를 벗어나서 모든 것들의 불성(佛性)을 볼 때 비로소 아무 곳에나 머무르면서도 머무름이 없고 불법의 세계로 들어가는 드넓은 문은 닫아놓았지만 결국 닫아놓은 것이 아니게 된다. 머무름이나 넓은 문은 언어 속에서나 존재할 뿐 허깨비일 따름이다. 누군지 알지 못하는 사람의 시를 읽는 재미와 신비로움은 아마 이것과 관련되는 것이리라. 의상대사가 받은 명주나, 원효대사가 만난 파랑새는 내가 원하는 것이 아니다. 다만 보름달이 떠올라 온 강에 편벽됨 없이 밝히 비치는 것이 중요하다. |

|

|

|

| 조선 시대에 이르기까지 시인 묵객뿐만 아니라 수많은 스님들이 이곳을 찾았다. 세상에 변하지 않는 것은 없다지만, 그다음의 경계가 궁금했던 수행자들은 만행(萬行)을 통해 진리의 세계에 이르고 싶어 했다. 변화하는 것이 세계의 본질이라는 점을 깨달은 스님네들에게 영원함에 대한 숭모는 애초에 없는 셈이다. 잠시 인연에 의해 만나 세계의 한 사물을 이루었다가 소리없이 사라지는 것이 실상일진대, 어디에 영원성을 부칠 것인가. 조선 중기의 이름난 스님인 취미수초(翠微守初: 1590~1668) 역시 의상대를 찾아서 영원함 이면의 사라짐을 읽어냈다. |

|

|

제월경헌(霽月敬軒: 1542~1632)에게 출가하여 부휴선수(浮休善修: 1543~1615)의 추천으로 벽암각성(碧巖覺性: 1575~1660)의 법맥을 이은 수초 스님이 전국 명산을 유력할 때 지은 것으로 보인다. 천년 세월을 견뎌온 의상대 절벽 위의 소나무는 언제나 늠름한 기상을 자랑하고 있다. 의상대 역시 반공에 우뚝 솟아 바다 옆에서 언제나 당당한 모습이다. 아무리 거센 동해의 파도라도 넓은 가슴으로 부딪치는 의상대의 모습은 자못 위엄이 느껴졌을 것이다. 그러나 의상대사는 그저 의상대라는 이름으로만 남아있을 뿐 어디에도 그의 자취는 없다. 사라져 아무것도 남지 않은 곳에 학 한 마리가 배회할 따름이다. 위풍당당함을 느낄 수 있는 전반부와 사라진 것에 대한 담담한 마음을 느낄 수 있는 후반부의 시적 배치가 절묘하다. 의상대 일출은 많은 문인들의 글감이었다. 그들은 동해의 붉은 해가 떠오르는 감동을 시문에 담으려고 애를 썼다. 자연의 장엄함을 인간의 언어로 담는 것은 애초에 불가능한 일이었을지도 모른다. 그러나 그 시문 이면에는 그들의 감동이 스며있어서 시간을 뛰어넘어 독자들에게 감동을 준다. 조선 후기 원주 출신 여성 김금원(金錦園)은 어린 나이에 금강산을 여행한 뒤 동해안을 따라 내려오는 길에 의상대에 들러 일출을 본다. 다양한 비유로 일출을 묘사한 뒤 해가 뜨는 순간 “나도 모르게 너무 놀랍고 미칠 듯이 기뻐서 춤을 추듯 펄쩍 뛰었다”라고 썼다. 그것은 일찍이 자신의 일상에서는 경험해 보지 못했던 새로운 감동의 세계였던 것이다. 의상대에서 새로운 세계를 보려는 노력은 현대에 이르기까지 계속되었다. 시조시인 조종현(趙宗玄: 1906~1989)은 『의상대 해돋이』라는 현대시조 작품에서 이렇게 노래했다. |

|

|

조종현 시인은 해가 돋는 것을 천지개벽에 비유하면서 어둠을 한순간에 물리치며 하늘로 솟구치는 새날의 기운을 온몸으로 느낀다. 천지개벽은 그대로 자신의 가슴으로 들어와 마음 저 안쪽에서 불덩이가 솟구치는 듯한 감정을 느끼게 한다. 천지의 개벽은 곧 나의 개벽이고, 그것은 이전의 범상한 삶을 버리고 새로운 세계로 나아가는 순간을 의미한다. 그러니 후끈하지 않을 수 없다. 외로운 소나무와 함께 온몸으로 동해를 지키고 있는 의상대를 보면서 우리가 맞이하는 매일이 새로운 세계의 시작이라는 점을 깨닫는다. 어두운 밤을 견디고 해를 맞이하는 순간 우리에게는 이전과는 완전히 다른 새로운 삶이 펼쳐진다. 의상대사가 이곳에서 좌선을 하며 맞이했던 동해의 아침 해는 여전히 우리에게 깨달음의 신세계로 인도하고 있다. |

|

|