|

|

| 봄기운이 깊어 가는 경포호는 찬란하다. 호수물이 거울처럼 맑아 경호(鏡湖), 경포호(鏡浦湖)로 불렸다. 길가에 눈처럼 휘날리던 벚꽃잎은 한철 지나고 이젠 제법 햇살이 거세다. 예전의 경포호는 오죽헌 넘어 모솔이 서쪽 끝자락이었고, 북쪽은 호해정을 넘어가 현 넓이의 4배 정도 되었을 것이라고 하니 측량이 안 되어 머리만 복잡할 뿐이다. 여기에 안축과 정철의 ‘관동별곡’을 비롯한 역대 문객들의 여행기와 시 등 내로라하는 분들의 글 자취가 수두룩하니 경포호는 바라만 보아도 흐뭇하다. |

|

|

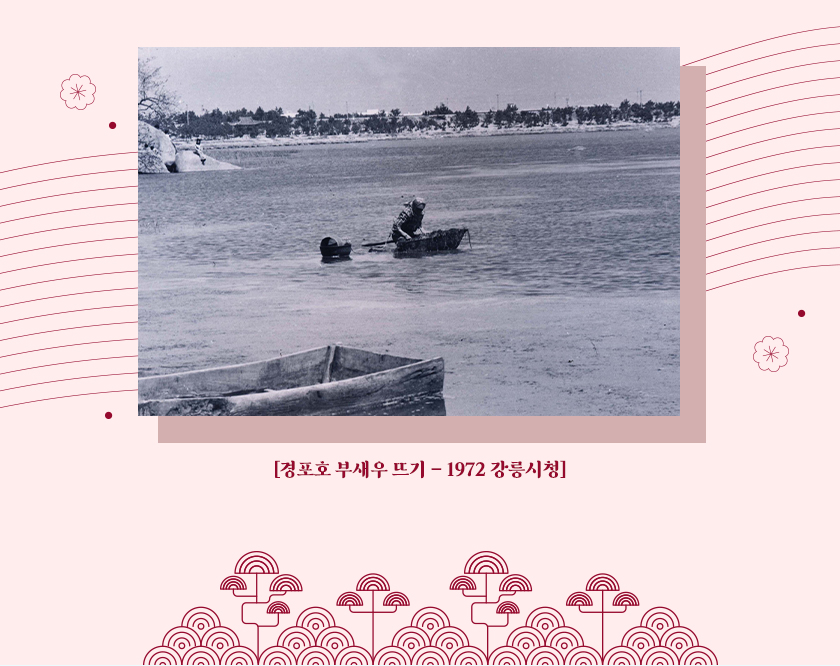

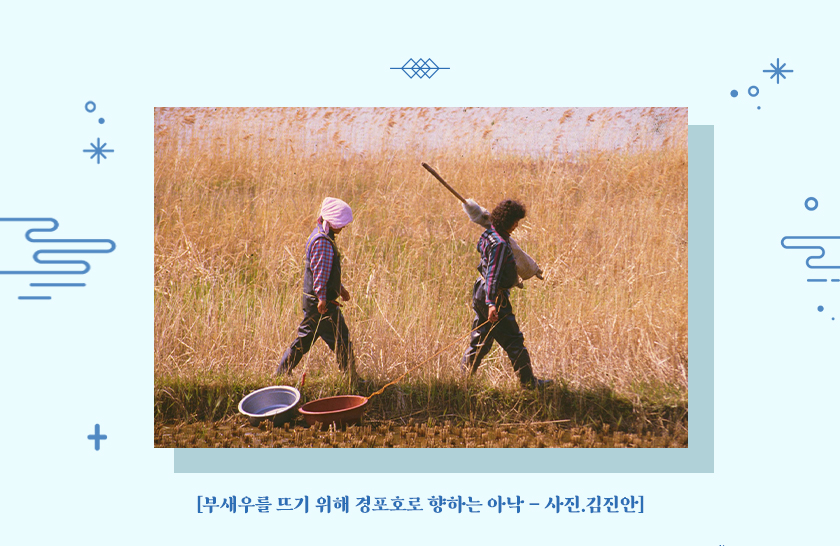

반면에 서민들이 바라본 경포호는 삶의 현장이다. 호수에는 생명이 자라난다. 동식물이 함께 공존한다. 지형으로 보면 대관령에서 발원했을 법한 물줄기 몇 가지가 경포호 서쪽에 연결고리를 만들고, 동쪽에는 파도가 모래를 날라 담을 쌓고 교류하면서 거울처럼 맑다는 경포호, 석호가 되었을 것이다. 때문에 경포호에는 바다 생물과 민물에서 서식하는 생물이 공존한다. 그리고 그 주변에 사람들도 함께 살아간다. 경포대에 걸린 편액의 시구가 바람에 날릴 즈음이면 경포호 주변에는 삶을 위한 거친 숨소리도 들려왔다. 필자가 근무하던 지방신문사에서는 특별취재단을 꾸려 이슈가 있는 현지로 파견하여 지역 현안을 집중 취재, 보도하는 사례가 잦았다. 1991년 단오제를 앞두고 강릉에 특별취재본부를 설치한 적이 있었다. 경포호 인근에 숙소를 마련하고 출퇴근하던 중 호수 위에 떠서 움직이는 이상한 UFO(미확인 물체)를 발견했다. 그날 저녁 회의에서 ‘미확인 물체’의 정체를 밝히라는 지시가 내려지면서 이틀간 잠복 수사(?)를 펼쳤다. 그날 이후 매일 오전, 오후에 한두 번씩 경포호를 돌아보면서 풍광에 익숙해졌다. 구름이 잔뜩 낀 어느 날 오후 호수 멀리서 미확인 물체를 발견하고 한두 시간을 기다렸다. 막상 카메라에 담긴 피사체는 수면에 얼굴만 내놓고 부새우를 뜨는 아주머니였다. 키가 자그마한 아주머니가 채집 바구니를 어깨에 메고 뜰채를 들고 있었다. 멀리서 볼 때는 물을 머리에 붓는 것처럼 보였는데 등 뒤쪽에 멘 큰 그릇에 무엇인가를 퍼담고 있었던 것이었다. 줄을 멘 대야에는 꽤 많은 양의 까무잡잡하고 미세한 물체 즉, 부새우가 눈에 띄었다. 생전 처음 부새우를 보았다. |

|

|

|

부새우는 경포호 등 동해안 석호에서 서식하는 민물새우이다. 1985년, 한양대 생물학과 유광일 교수는 강릉 경포호에서 채집한 부새우가 한국 내 미기록 종이라는 연구 결과를 하천호수학회지에 발표했다. 논문에 따르면 경포호 부새우는 학계에 기록되지 않은 한국산 미기록 종으로 그동안 해적동물(海跡動物)로 해양생활에서 담수 환경에 순화되어 연안해역의 기수호(汽水湖), 즉 석호에 서식하고 있는 곤쟁이라고 알려진 통설을 뒤집었다. 경포호를 비롯한 동해안 석호의 부새우는 종이 다른 한국산 미기록종이라는 것을 밝혀낸 것이다. 지리적 분포를 검토한 기왕의 기록에 부새우는 알래스카 북부에서 일본열도, 36도 이북에만 분포하고 있다고 보고되어왔다. 하지만 유교수 연구 결과로 부새우의 분포 범위가 확대되어 우리나라 동해안의 경포호를 중심으로 주변의 향호, 영랑호 및 송지호 등에 분포하는 특별한 종이라는 것을 처음으로 확인되는 연구 성과였다. 이 분포기록은 아세아대륙에서는 처음으로 보고된 것이라고 그 의미를 규정하였다. 그날 취재한 내용은 신문에 큼직한 박스 기사로 실렸고, 그렇게 잊혔다. 강산이 한번 바뀔 무렵 식당에서 부새우를 만났다. 사진계의 선배 한 분이 찾아오셔서 포남동 사무실 인근 식당에서 백반을 시켰다. 그런데 함께 자리했던 선배가 눈을 크게 뜨고 ‘오, 이거 부새우 아냐?’라며 반겼다. 어릴 때 엄마가 뚝배기에 끓여 주시던 부새우는 밥도둑이었다며 대뜸 한 수저 떠서 입에 넣고는 아주 행복해하셨다. 부새우, 경포호의 ‘미확인 물체’라는 연결고리를 통해 옛 기억을 되살렸다. 하얀색 자기 그릇에 담긴 검붉은 부새우는 선배의 감탄사에 호기심을 자극했다. 듬성듬성 보이는 붉은 고추와 청고추가 잘 어울렸다. 선배는 ‘맛을 봐라, 최고’라며 연실 퍼 드셨다. 식당 주인에게 부새우를 어디서 구입했느냐고 물으니 ‘공급해 주는 아주머니가 계시다.’고 했다. 조금 더 달라는 말에는 ‘맛만 보시라.’며 비싸다고 한마디 했다. 수저를 들고 부새우를 휘저으며 한술을 떠서 입에 넣었다. ‘오, 이건 뭐지?’, 그 맛의 독특함은 미식가가 아니라도 바로 떠올릴 수 있었다. 첫맛은 짭쪼롬하고 달다. 그리고 한두 번 오물거리면 고소한 맛이 입안 가득해진다. 양념이 뭔가 뒤적여 보니 눈에 띄는 것이 없다. 요리라고 하기엔 너무 단순하다. 1) 유광일, 「‘한국 경포산 부새우의 분류학적 기재’」, 『한국하천호수학회』 18권 1호, 한국하천호수학회, 1985. 51-58쪽 |

|

|

|

부새우 요리는 쉽고 아주 간단하다. 먼저 깨끗하게 씻는 것이 가장 중요하다. 몇 번이고 걸러서 잡티를 걸러내야 한다. 그리고 물에 넣어 끓이면 된다. 소금을 넣어 간을 보고 홍고추와 풋고추를 적당히 넣어 눈 요기를 더한다. 집에서 요리할 때도 부새우 한 움큼을 그릇에 담고 거기에 홍고추와 풋고추를 약간 썰어 넣은 다음 끓이면 된다. 다른 양념이 필요 없다. 또는 계란찜을 할 때 부새우를 넣고 찌면 그 맛이 천하별미라고 한다. 혹자는 약간의 된장을 풀기도 하고, 비빔을 위한 여러 가지 양념을 쓰기도 하지만 가장 많이 사용하는 방식은 아무것도 넣지 않고 끓이는 것이다.

그 이후 한동안 경포호에서 부새우 뜨는 작업을 볼 수 없었다. 따뜻한 봄날, 우연찮게 호숫가에서 가슴까지 오르는 장화를 신고 뭔가를 건져 올리는 작업을 계속하는 남성 2명을 보았다. 쫓아가서 두 분의 작업하는 사진을 찍고 무엇이냐고 물었다. ‘부새우 뜬다.’는 말을 전하며 황급히 지나갔다. 미확인 물체 사건 이후 부새우 뜨는 사진을 오랜만에 찍었고, 좋아 보였다. 경포호가 주는 풍요로움과 일상을 더해 이튿날 신문에 보기 좋게 실렸다. 그런데 강릉시 환경담당이라는 분이 전화를 했다. 대뜸 ‘부새우를 뜨는 사람이 누군지 아시냐?’고 묻는데 느낌이 좀 싸-했다. 일단 잘 모르는데, 왜 그러시냐고 되물었다. 상대는 웃으면서 ‘경포호에서 부새우를 잡으면 불법’이라며 이런 기사를 실으면 안 될 것 같다고 했다. 신문의 기사는 분명히 따사로움 가득한 봄날의 일상을 보여주려는 기자의 의도를 반영하고 있었지만, 현실에서는 경포호에서 벌어지고 있는 불법 현장을 담고 있었다고 생각하니 기가 막혔다. 물고기가 먹어야 할 부새우를 사람이 먹어선 안된다는 것이 강릉시의 환경론적 결정이었다. 다시 말해 이미 경포호에서 어떤 수산물의 채집 행위도 안 된다고 못을 박고 있는 시기였던 것이다. 경포호에서 즐기던 겨울철 빙어낚시는 물론 사시사철 낚시 등의 어로행위 자체가 금지되고 있었다. 조례가 제정되고 환경 정책이 강화되고 있었는데 태무심하다가 부새우 잡는 기사를 실었으니 난감한 문제를 만든 것이다. 싹싹 빌며 선처를 당부 당부했다. 부새우는 단오 즈음부터 8월까지, 길어야 두 달 정도가 제철이다. 강릉의 재래시장 노점에서는 양동이에 부새우를 끓이며 국자로 퍼서 판매하는 아주머니를 만날 수 있었다. 이제는 부새우의 원산지인 석호를 가진 동해안에서도 운이 아주 좋아야 맛을 볼 수 있다. 이제는 눈 씻고 찾아다녀야 할 판이다. 강릉의 소울푸드 부새우, 이제는 눈감으면 떠오르는 추억의 맛, 아득한 그리움이랄까? |

|

|